「あと一本の矢印はどこ?」日常にひそむ「3力のつり合い」クイズ

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

「3力のつり合い」を“見える化”する教材

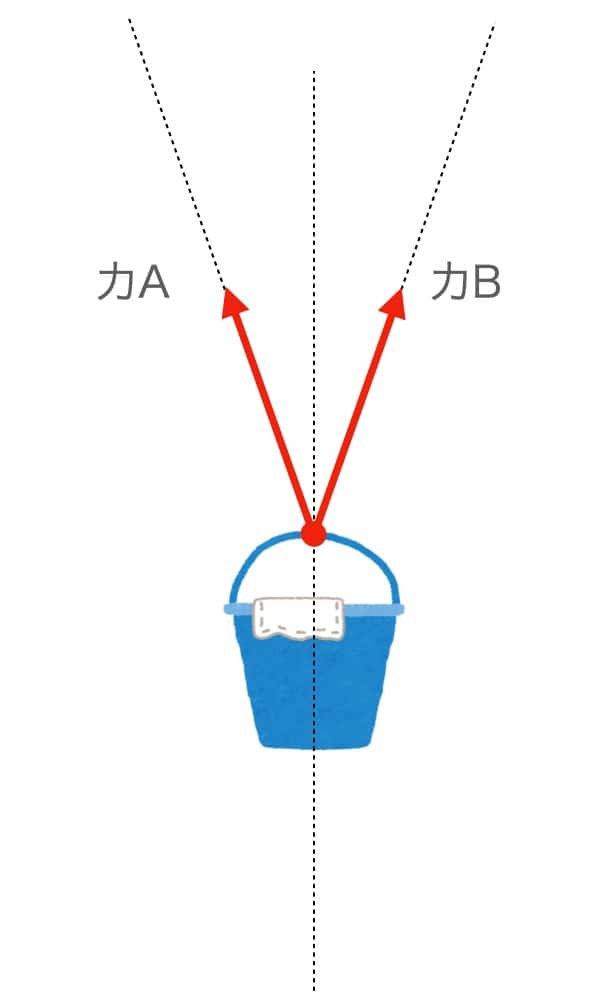

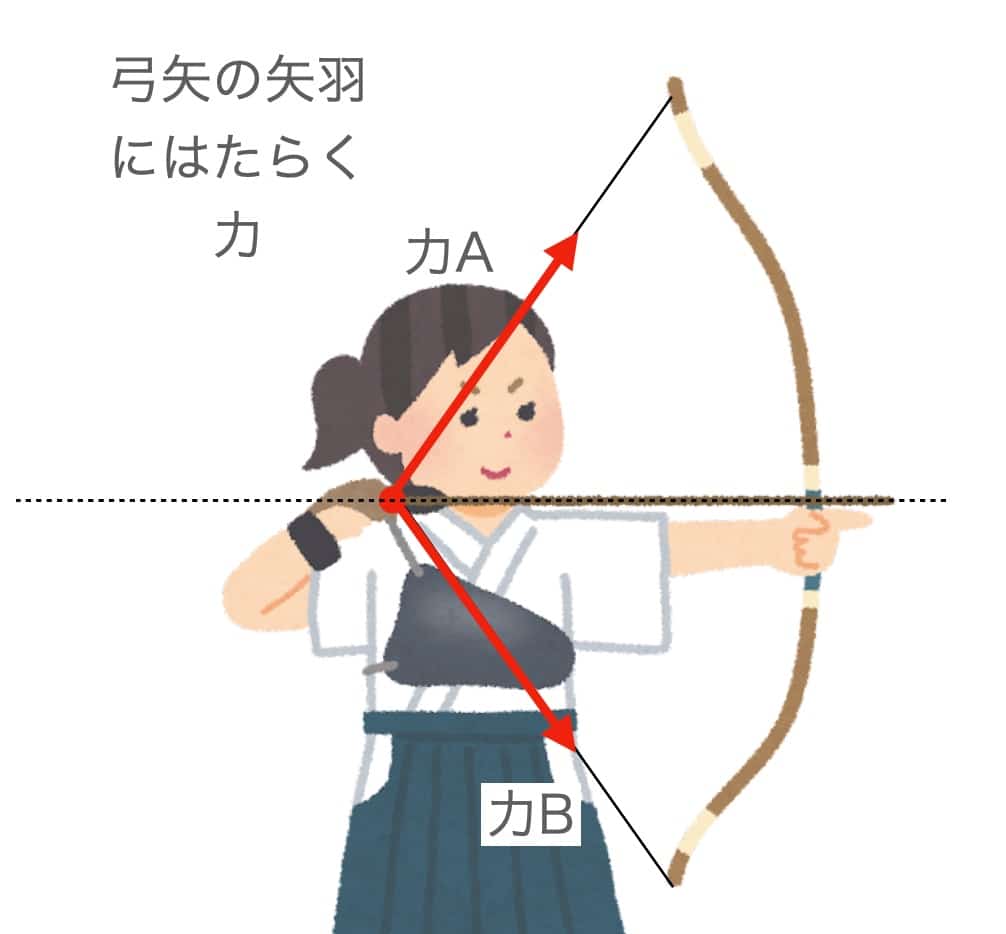

中学理科で「力のつり合い」を学ぶとき、特に3つの力が関わってくると、急に難しく感じる生徒さんも多いようです。そこで、もっと身近なシチュエーションで考えられないかと思い、おなじみのいらすとやさんの素材をお借りして、こんな作図教材を作ってみました。

左:バケツを二人でもつ場合の力の様子 右:弓道で弓矢を引いている時の力の様子

なぜ「あと一本」の矢印が大切なのか?

よくある問題集では、最初から全ての力の矢印が描かれていることが多いですよね。 でも、この教材はあえて「あと一本」の矢印を描き入れてもらうワークにしました。

例えば、左のバケツの図。 バケツには地球が引く「重力」が下向きに働いています。そして、片方の人が上に引く力(張力)も描かれています。 では、このままではバケツはどうなってしまうでしょう?(おそらく、右側に傾いて落ちてしまいますよね)

このバケツを「静止」させるためには、もう片方の人が、どの向きに、どれくらいの力で引けば「つり合う」でしょうか? あえて「あと一本」を自分で考えることで、「つり合いを完成させる」という探偵のような思考が働きます。

日常とスポーツに隠された物理学

この2つの場面、実はとても奥が深いんです。

バケツの例:もし、二人がもっと離れて、腕の角度を水平に近づけてバケツを持ったらどうなるでしょう? 直感に反するかもしれませんが、実は腕にかかる力(張力)はものすごく大きくなります。重いものを運ぶときは、なるべく腕を立てて(垂直に)持ったほうがラクなのは、物理学的に正しいんですね。

弓道の例:弓をグッと引く力。それに対して、しなった弓が元に戻ろうとする力(弾性力)。そして、ピンと張った弦が矢を支える力。 矢が放たれる直前、この3つの力が見事に一点でつり合い、静止しています。この完璧なバランスがあるからこそ、正確に的を狙うことができるのです。

「静止している」ということは、「全ての力が打ち消し合っている(=つり合っている)」ということ。 この物理の「目」を持つと、何気ない日常の風景が、力のバランスで成り立つ奇跡の瞬間に見えてきませんか?

このワーク、もしご入用でしたら、ぜひ授業やご家庭で使ってみてくださいね。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・科学のネタ帳の内容が本になりました。詳しくはこちら

・運営者の桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!