「111」が「7」になる?!あなたの常識をゆさぶる魔法のクイズ

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

突然ですが、クイズです。

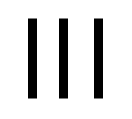

これが何に見えますか?

「111(ひゃくじゅういち)」に見えますよね。もちろん、それも正解です。 では、もしこれが 「3」や「7」にもなる と聞いたら、どう思いますか?「え、どういうこと?」と頭がハテナマークでいっぱいになるかもしれません。実はこれ、私たちが世界をどういう「ルール」で見ているのかを、ハッと気づかせてくれる、とても奥深いクイズなんです。

ガツン!と殴られた衝撃

以前、Braian Shawさんという方の講演会に参加してきました。Shawさんは理科教育の専門家で、海外と日本の教育の違い、経済的な背景なども含め、日本の教育が持つメリットやデメリットについて、鋭い視点でお話してくださいました。国際バカロレア校(ぐんま国際アカデミー)を見学させていただいた経験もあり、Shawさんのお話が「なるほど!」と、すーっと頭にしみわたりました。

何より衝撃を受けたのは、Shawさんの講演スタイルです。スライドや配布資料は、驚くほどシンプルで、ほとんど文字だけ。それなのに(いえ、だからこそ)、Shawさんは私たち参加者に「あなたはどう思う?」と質問をバシバシ投げかけ、その反応を見ながら話の方向性を決めていくのです。

カラフルな図やアニメーションを駆使する「いつものパワポ」とは全く違う。本当に大切なのは、派手なスライドではなく、対話と「問い」なのだと、頭をハンマーでガツン!と殴られるような衝撃を受けました。

この「数字」の3つの答え

その強烈な講演の冒頭で紹介されたのが、最初の「これは何に見えるか?」ゲームでした。

みなさんは、この「数字」の、3つの可能性が頭に浮かびますか? 実はこの数字、見る人によって3種類の答えがあるというのです。

恥ずかしながら、私は2つまでしか思い浮かびませんでした…。 それでは、答え合わせです。 (悔しい人は、ここで一度考えてからスクロールしてくださいね!)

↓

↓

↓

答えは、「111(ひゃくじゅういち)」、または「3(さん)」、または「7(なな)」です。「111」と「3」はわかっても、「なんでこれが『7』なんだ!?」と、まだピントが合わない人もいるかもしれません。私もそうでした。ヒントは、「もし、あなたがパソコンだったら?」です。

答えのカラクリ

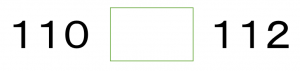

Shaw先生は、思考の補助線として、次にこのスライドを見せてくれました。

これは簡単ですね。108、109、110、?、112。 ?に入るのはもちろん「111」です。これは私たちがおなじみのアラビア数字(10進法)ですね。

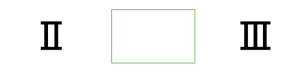

これもわかりますか? I、II、?、IV、V。 これは「1、2、?、4、5」を意味するローマ数字です。答えは「III」、つまり「3」です。

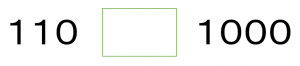

さあ、これが最後の問題です。10、11、100、101、110、?、1000。もうお分かりですね。これはコンピュータが使う「言葉」、2進法(バイナリー)です。

コンピュータの「言葉」をのぞいてみよう

私たちが普段使っている「10進法」は、0から9までの10種類の数字を使い、10になると「桁が上がる」ルールです。

一方、「2進法」は、「0」と「1」の2種類だけしか使えません。まるで電気のスイッチの「OFF(0)」と「ON(1)」だけの世界です。 2進法では、「2」になると「桁が上がる」ルールになります。

具体的に見てみましょう。 10進法の「1」は、2進法でも「1」です。 10進法の「2」は、2進法では「10」(2の位がON)になります。 10進法の「3」は、2進法では「11」(2の位がON、1の位がON)です。 10進法の「4」は、2進法では「100」(4の位がON)です。

このルールで数えていくと… 10進法:1 → 2進法:1 10進法:2 → 2進法:10 10進法:3 → 2進法:11 10進法:4 → 2進法:100 10進法:5 → 2進法:101 10進法:6 → 2進法:110 10進法:7 → 2進法:111 10進法:8 → 2進法:1000

となるわけです! 「111」は、2進法の世界では「4の位がON」+「2の位がON」+「1の位がON」、つまり 4+2+1=7 を意味していたのです。

同じものを見ても、世界は違って見える

とても面白いクイズですよね。 私たちは、最初の「111」という図形を見たとき、無意識のうちに「これはアラビア数字(10進法)だ」という共通のルール(文化)を前提にして物事を見ています。

でも、Shaw先生が示してくれたように、「前後の物語(文脈)」や「思考の補助線」が示されると、私たちは「ああ、これはローマ数字だな」「これは2進法だな」と、違うルールを当てはめることができます。もし、2進法しか知らないコンピュータ(あるいは宇宙人!)が「111」を見たら、それを「7」としか認識しないでしょう。

同じ文化を共有している人には当たり前に同じものに見えることでも、違う文化、違うルール、違う前提知識を持っている人には、まったく違うものに見えているかもしれない。こんな当たり前だけれど忘れがちな大切なことを、たった3本の線が教えてくれました。 みなさんには、最初いくつに見えましたか? 「2進法だ!」と即答できた人は、かなりのコンピュータ通かもしれませんね!

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・科学のネタ帳の内容が本になりました。詳しくはこちら

・運営者の桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!