【実験で納得!】電流計と電圧計、なぜつなぎ方が違うの? 秘密は「内部抵抗」にあった!

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

中学校の理科で、「電流計は直列に、電圧計は並列につなぐ」と習いましたよね。 「そういうルールだから」と覚えたかもしれませんが、なぜそうしなければならないのでしょう?見た目はそっくりな電流計と電圧計。もしかしたら「端子の色が違うだけ?」なんて思っていた人もいるかもしれません。

実はこの二つ、中身の仕組みは似ていますが、大きく異なる部分があるのです。そして、その「つなぎ方のルール」には、深い理由があります。高校物理の世界では、その秘密の鍵である「内部抵抗」について学びます。 今日は、この「内部抵抗」という考え方と、それを確かめるシンプルな実験をご紹介します。教科書で学んだことが、本当かどうか、自分の目で確かめてみましょう!

電流計の秘密:流れを「邪魔しない」小さな抵抗

電流計は、回路を流れる「電流の量(勢い)」を測るための道具です。 水道管の途中に「流量計」を設置して、水の流れる量を測るのをイメージしてください。

もし、その流量計自体が水の流れを邪魔する「障害物」になってしまったら、正しい量を測れませんよね?電流計も同じです。電流を測りたい回路の「途中(直列)」に割り込んで接続します。 そのため、回路にもともと流れていた電流の邪魔をしないように、電流計自身の抵抗(内部抵抗)は、できるだけ小さく作られています。

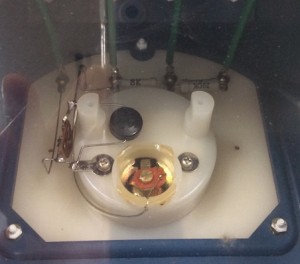

電流計の中身(裏面からのぞいた様子)

【ポイント】電流計は、内部抵抗をほぼゼロ(とても小さく)にして、直列につなぐ!

では、測れる電流の最大値(50mAや5Aなど)を変えるとどうなるでしょう? 実は、大きな電流を測るモード(5Aなど)にするほど、内部抵抗はさらに小さくなります。これは、電流計の中にある繊細なメーター(針を動かす部分)が壊れないよう、電流の大部分を別の道(バイパス)に逃がす仕組みになっているからです。このバイパス用の抵抗を「分流器」といい、メーターに対して並列に接続されています。結果として、計器全体の抵抗はさらに小さくなるのです。

電圧計の秘密:流れを「奪わない」大きな抵抗

一方、電圧計は、回路の2点間にかかる「電圧の差(電気的な圧力の差)」を測る道具です。 水道管の2点間の「水圧の差」を測るのをイメージしてください。

水圧を測るために、管に穴を開けて圧力計をつなぎますが、もしそこから水がジャージャーと漏れ出してしまったら、もともとの水圧が変わってしまいますよね?

電圧計も同じです。測りたい場所の「両端(並列)」にまたがるように接続します。 そのため、もともとの回路の電流が電圧計のほうに流れ込まないよう、電圧計自身の抵抗(内部抵抗)は、できるだけ大きく作られています。

電圧計の中身(裏面からのぞいた様子)

【ポイント】電圧計は、内部抵抗を無限大(とても大きく)にして、並列につなぐ!

では、測れる電圧の最大値(3Vや300Vなど)を変えるとどうなるでしょう? 実は、大きな電圧を測るモード(300Vなど)にするほど、内部抵抗はさらに大きくなります。これは、電圧計の中のメーターが耐えられる電圧以上に大きな電圧がかかると壊れてしまうため、余分な電圧を別の抵抗に肩代わりしてもらう仕組みになっているからです。この電圧を分担する抵抗を「倍率器」といい、メーターに対して直列に接続されています。結果として、計器全体の抵抗はさらに大きくなるのです。

理論は本当?テスターで「内部抵抗」を確かめてみよう!

このようなことを学習するのですが、実際に内部抵抗がどうなっているのか、確かめることが肝心ですよね。 今日はちょっとしたことですが、確かめる実験についてご紹介します。学校にテスター(回路計)をもっていって、測ってみましょう(^^)

科学のレシピ:電流計と電圧計の「中身」を覗いてみよう

準備するもの:電流計、電圧計、テスター(デジタルマルチテスターなど)

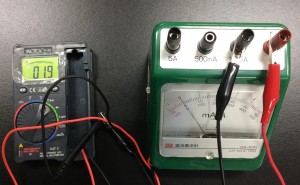

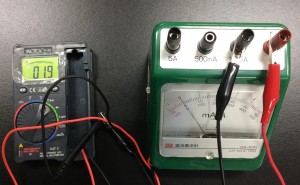

1:電流計の計器にテスターをつけて、抵抗値を計る

(※テスターの「抵抗(Ω)」モードを使います。電流計や電圧計の端子にテスターの赤黒の棒を当てます)

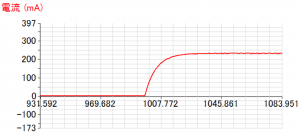

50mA(ミリアンペア)まで計ることのできる端子に接続をすると、0.19オーム(Ω)と表示されました。とても小さいですね!

5A(アンペア)まで計ることのできる端子に接続すると、0.05オーム(Ω)と表示されました。より大きな電流(5A)を測る端子のほうが、内部抵抗がさらに小さくなっています!

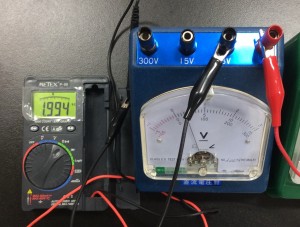

2:電圧計の計器にテスターをつけて、抵抗値を計る

3V(ボルト)の端子ではかってみると1.994kオーム(kΩ)=1994オーム(Ω)と表示されました。(kキロは1000倍の意味です)電流計と比べて、ものすごく抵抗が大きくなっていますね!次に300Vの端子に接続をしてみます。

すると199.3kオーム(kΩ)=199300オーム(Ω)と表示されました。より大きな電圧(300V)を測る端子のほうが、内部抵抗がさらに大きくなっています!

「なぜ?」を知れば、理科はもっと面白い!

このように、実際に電圧計と電流計で内部抵抗が全く違うこと、 また最大値の端子の違いによって抵抗値が変化することがわかります。中学校では「ルール」として覚えたことにも、一つ一つにちゃんとした理由があるんです。 「なぜ?」を考えることが、理科の面白さの入り口なんですね。

電流計や電圧計は裏側をみると、透明になっていて中が見えるものも多いので、 ぜひ中も覗いてみてください。抵抗(分流器や倍率器)がどのようについているのかを確認してみましょう(^_^) 設計した人の工夫が、そこに見えるはずですよ。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・科学のネタ帳の内容が本になりました。詳しくはこちら

・運営者の桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!