「叩くと冷たい」はなぜ?保冷剤で学ぶ、驚きの吸熱マジック(瞬間冷却・吸熱反応)

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

さて、夏本番を迎え、理科の授業で身近な題材を取り上げようとお考えの先生方もいらっしゃるのではないでしょうか。今回は、私たちの日常生活に溶け込んでいる、あの 「瞬間冷却剤」 に隠された科学の面白さをご紹介したいと思います。

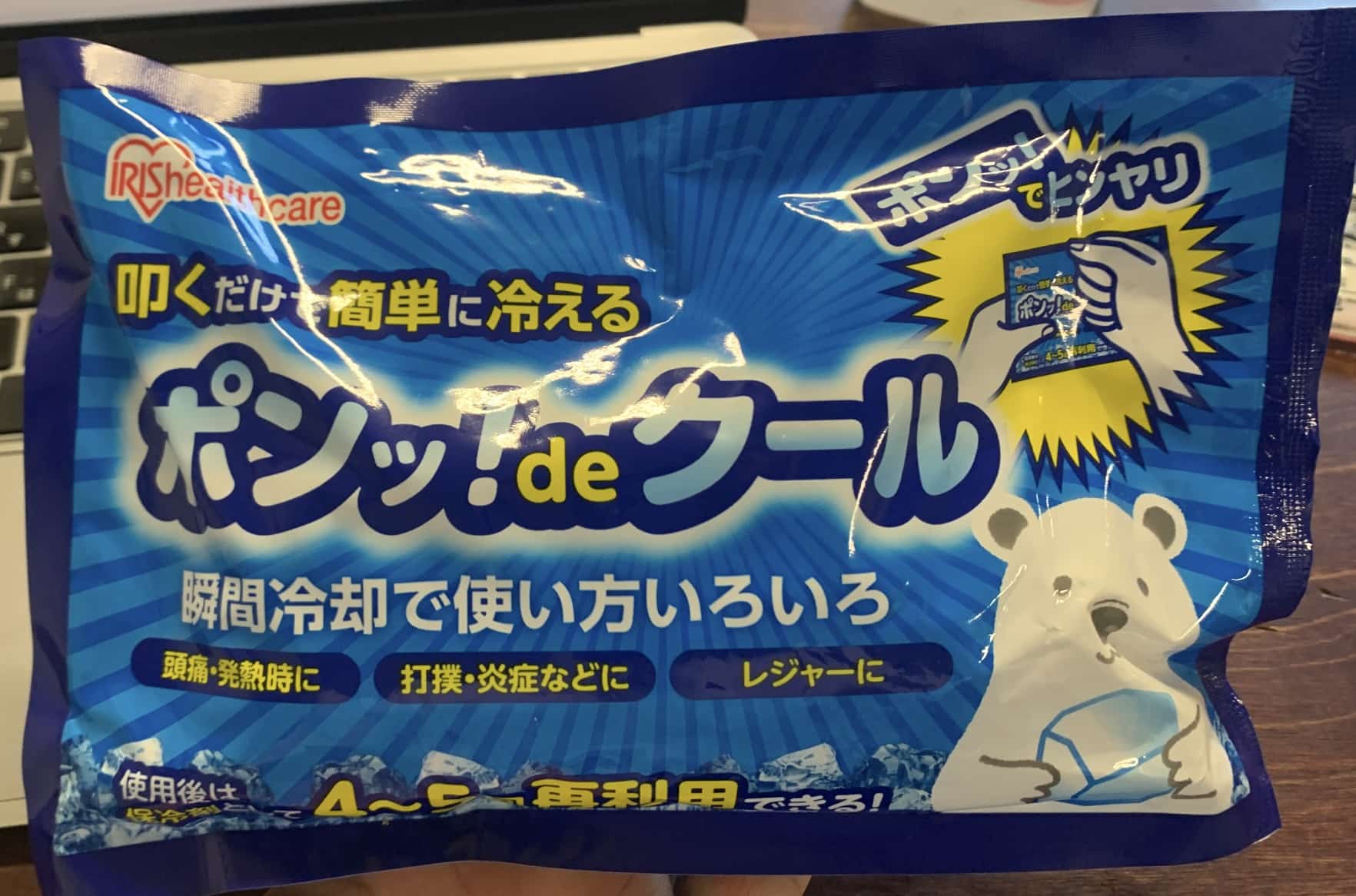

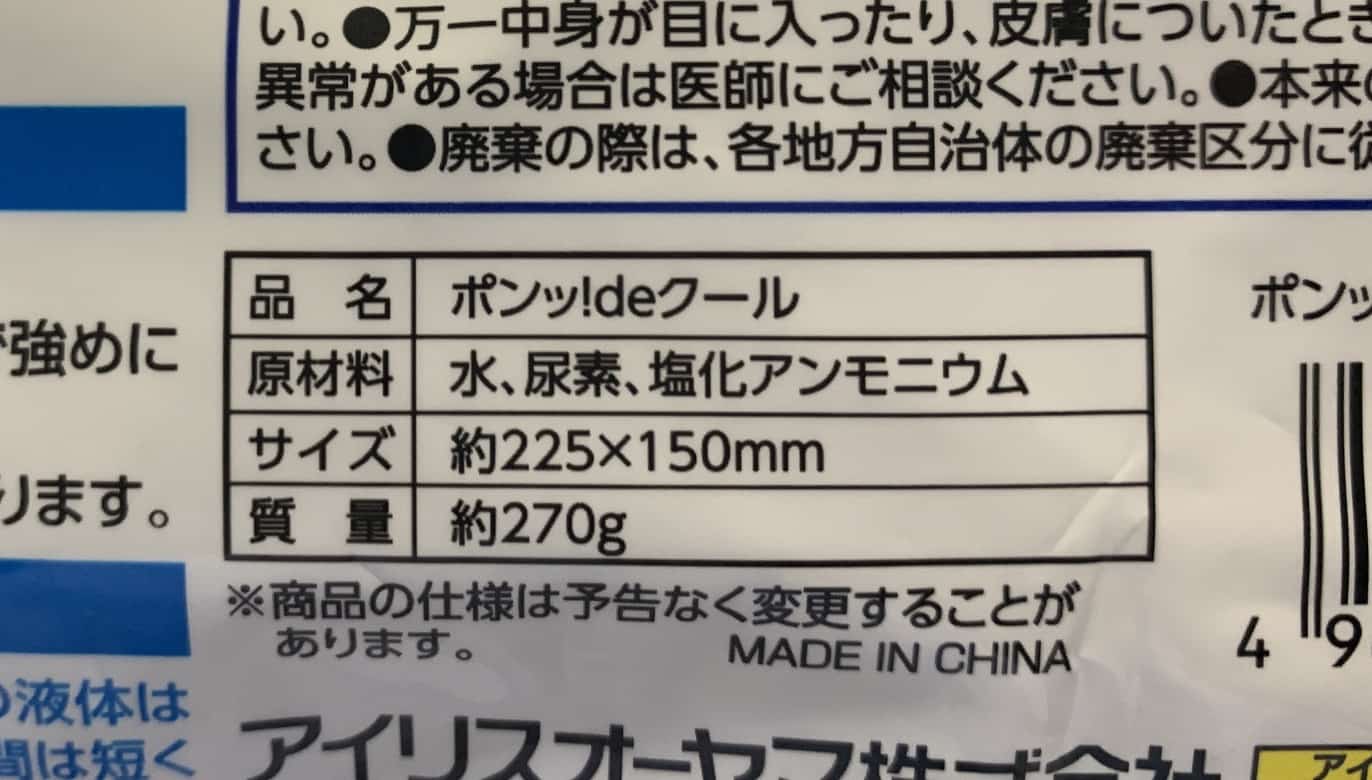

瞬間冷却剤の仕組みは、 物質が水に溶ける際に熱を吸収する「吸熱反応」 を利用しています。具体的には、 硝酸アンモニウム(硝安)や尿素といった粉末 と、 少量の水 が袋の中に収められています。

通常はこれらが隔てられていますが、外袋を強く叩くと 内部の水袋が破裂し 、粉末が水に触れて溶け始めます。この溶解の過程で周囲から大量の熱を奪うため、急激に温度が低下し、冷たくなるのです。

この吸熱反応は、物質の溶解という身近な現象であり、 尿素を用いた瞬間冷却剤の自作は、理科の実験の題材としても用いられます 。水に尿素を溶かすだけで温度が下がる様子は、生徒にとって驚きと発見をもたらすでしょう。

瞬間冷却剤は、基本的に 使い捨て です。一度反応が終わると、冷たさは失われます。ただし、製品によっては、使い終わった後に冷凍することで、一般的な保冷剤として再利用可能なものもあるようです。なお、瞬間冷却剤に用いられる硝酸アンモニウムは酸化性物質に分類されるため、 飛行機の機内への持ち込みは制限されている ことにも留意が必要です。

身近な保冷剤を題材にすることで、生徒たちは科学が自分たちの生活と深く結びついていることを実感し、学習へのモチベーションを高めることができるでしょう。瞬間冷却剤の実験のように、実際に手で触れて変化を感じる活動は、彼らの記憶に強く残るはずです。

保冷剤は、単に冷たいだけでなく、多様な科学の原理が詰まった興味深い教材となり得ます。ぜひ、今年の夏の授業準備に、この身近な「冷たい」の秘密を取り入れてみてはいかがでしょうか。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!