今回は、身近な電気製品の中に必ずと言っていいほど使われている、非常に重要な電子部品「コンデンサー」について、その仕組みから面白い歴史まで、楽しく学んでいきましょう。

コンデンサーと聞くと難しそうに感じるかもしれませんが、その構造は驚くほどシンプルです。なんと、ただ2枚の金属板を向かい合わせにしただけなのです。しかし、こんな単純な仕組みで「電気をためる」という、私たちの生活に欠かせない役割を果たしています。

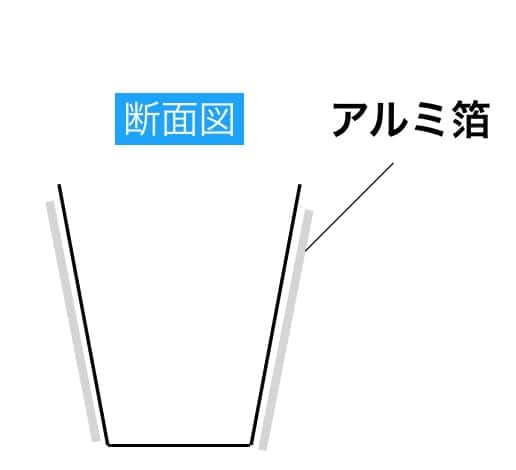

コンデンサーはこんな形をしていています。

この記事では、コンデンサーがどうやって電気をため、そして放出しているのか、その仕組みを丁寧に解説します。さらに、江戸時代に流行したという、ちょっとした遊び「100人脅し」を、コンデンサーの原理を使って再現する方法もご紹介します。理科の教科書には載っていない、昔の人々の遊び心に触れてみませんか?

コンデンサーの構造と仕組み

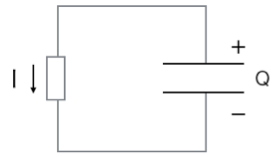

電気回路を構成する部品を「素子」と呼びますが、コンデンサーもその一つです。まずは、その構造を一緒に見ていきましょう。コンデンサーは2枚の金属板を向かい合わせただけの構造をしています。このコンデンサーに電気をためるためには、電池とつないで電圧をかけます。すると、どうなるでしょう?

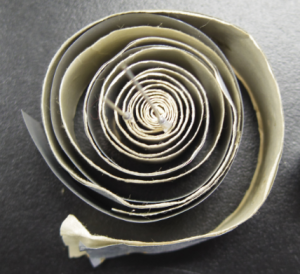

コンデンサーの中身は伊達巻状です。二枚の金属板が入っています。

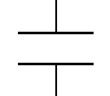

カイロ記号もシンプルです。

片方の金属板Aからマイナスの電気を持つ「自由電子」が飛び出し、電池の力を借りて、もう一方の金属板Bへと移動し始めます。電子が出ていった金属板Aはプラスに帯電し、電子を受け取った金属板Bはマイナスに帯電します。この金属板のことを「極板」と呼びます。

不思議に思えませんか? マイナスの電子は本来、お互いに反発し合うはずなのに、なぜ極板Bにぎゅうぎゅうに詰め込まれているのでしょう。これは、電池の電圧が電子を無理やり押し込めているためなのです。また、極板AとBは離れているため、互いに引き合っているプラスとマイナスの電荷が出会うことはありません。この、コンデンサーに電荷をためる過程を「充電」といいます。

放電の仕組み

充電が完了した状態で、今度は電池を外し、代わりに豆電球などの抵抗をつなげてみましょう。すると、どうなるでしょうか?

電池による電子への「押さえつけ」がなくなるため、極板Bにたまっていた電子たちは、元いた極板Aへ戻ろうと一斉に動き始めます。このとき、電子は豆電球の中を通り、豆電球に電流が流れて光るのです。そして、すべての電子が元の極板Aに戻り、最初の状態に戻ると、電流は流れなくなり放電が終了します。

このような仕組みで、コンデンサーは電気をためたり放出したりすることができます。このコンデンサーにためられる電気の総量は、次のシンプルな公式で表すことができます。

Q = CV (電気量)=(電気容量)×(電圧)

この式から、電圧Vが大きいほど、多くの電子を押し込めることができるため、充電できる電気量Qが大きくなることが分かります。では、もう一つの「電気容量C」とは何でしょう?

電気容量Cは、コンデンサーの「電気をためる能力」を表す定数で、コンデンサーの大きさや形によって決まります。たとえば、極板の面積が大きければ大きいほど、たくさんの電子をためることができるので、電気容量は大きくなります。この関係を水に例えるなら、電気容量はバケツの大きさ、電気量はバケツに入る水の量、といったイメージです。電気容量の単位にはF(ファラド)が使われます。

コンデンサーと「100人脅し」

冬場の乾燥した日に、ドアノブを触ったときに「バチッ!」とくる静電気。あれは、体にたまった静電気が一気にドアノブに流れることで起こります。

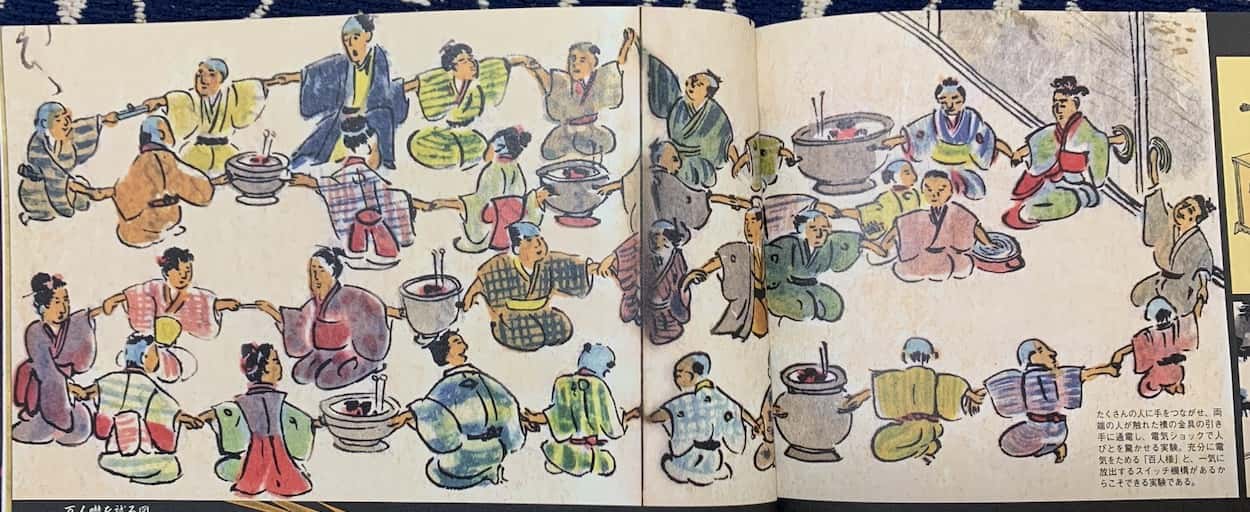

実は、江戸時代に平賀源内が発明した「エレキテル」という静電気発生装置を使って、人間に電流を流して驚かせる「100人脅し」という遊びが流行ったそうです。ここでは、この遊びの原理を応用して、身近な材料でコンデンサーを作ってみましょう。

図は橋本宗吉著の『阿蘭陀始制エレキテル究理原』

『大人の科学マガジンvol22』(学研)P24,25より引用

【手作りコンデンサーの作り方】

プラスチックのコップ2個とアルミホイルを用意します。

- コップ2個の外側にアルミホイルを巻きつけます。1個には、図のようにアルミホイルの「ベロ」をつけます。

- この「ベロ」をつけたコップが内側になるように、2つのコップを重ね合わせます。これで、内側と外側で向かい合う2枚のアルミ箔が、コンデンサーの極板となります。

詳しい作り方はこちらも参考にしてください。

【100人脅しを体験してみよう】

下敷きをティッシュでこすって静電気をため、アルミ箔のベロにこすりつけます。これを10回ほど繰り返して、内側のアルミ箔にマイナスの電荷を充電します。

準備ができたら、何人かで手をつないで輪になります。そして、先頭の人が外側のアルミ箔の部分を持ち、最後尾の人がベロの部分にそっと触れます。すると…!

3・2・1

キャー!

全員の体に電流が流れ、「ビリッ!」という衝撃が走ります。静電気の実験なので、空気が乾燥している冬場に試すのがおすすめです。

ビリッ!感電について

人体にも電圧をかければ電流が流れます。人間が感じ取ることができる最小の電流は、わずか1mA(=0.001A)だと言われています。しかし、10mA以上の電流が流れると、自分の意思とは関係なく筋肉がけいれんし、感電したものから手を離せなくなってしまうことがあります。

さらに、100mA以上になると、心臓が小刻みに震え、血液を送ることができなくなる「心室細動」という非常に危険な状態に陥ります。私たちが普段目にする「1A」という電流は、いかに大きく、危険なものであるかが分かりますね。

※ この記事は拙著『大人のための高校物理復習帳』の付録記事として書いています。たの記事についても読めますので、こちらからどうぞ。

【特設ページに戻る】

『大人のための高校物理復習帳』(amazonリンク)