今日は、先日、姪から見せてもらった不思議な昆虫「ナナフシ」について、その生態や驚きの能力をご紹介します。

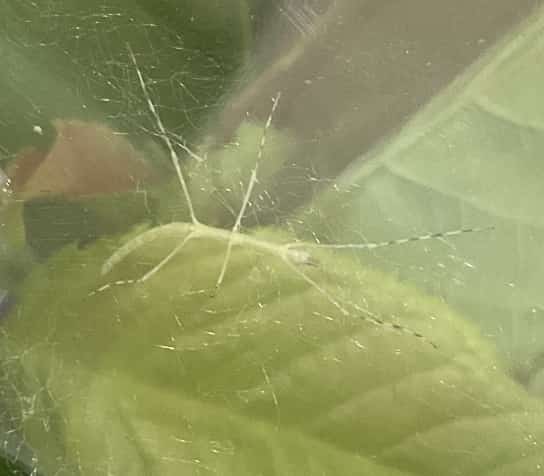

ナナフシといえば、図鑑で見るような木の枝そっくりの茶色い姿を想像しませんか? 私もそうでした。ところが、姪が見せてくれたナナフシは、まるでカマキリのような鮮やかな緑色で、体長も2cmほどの小さな、とても可愛らしい幼虫でした。この小さな命が、これからどのように成長していくのか…自然の神秘を感じずにはいられませんでした。

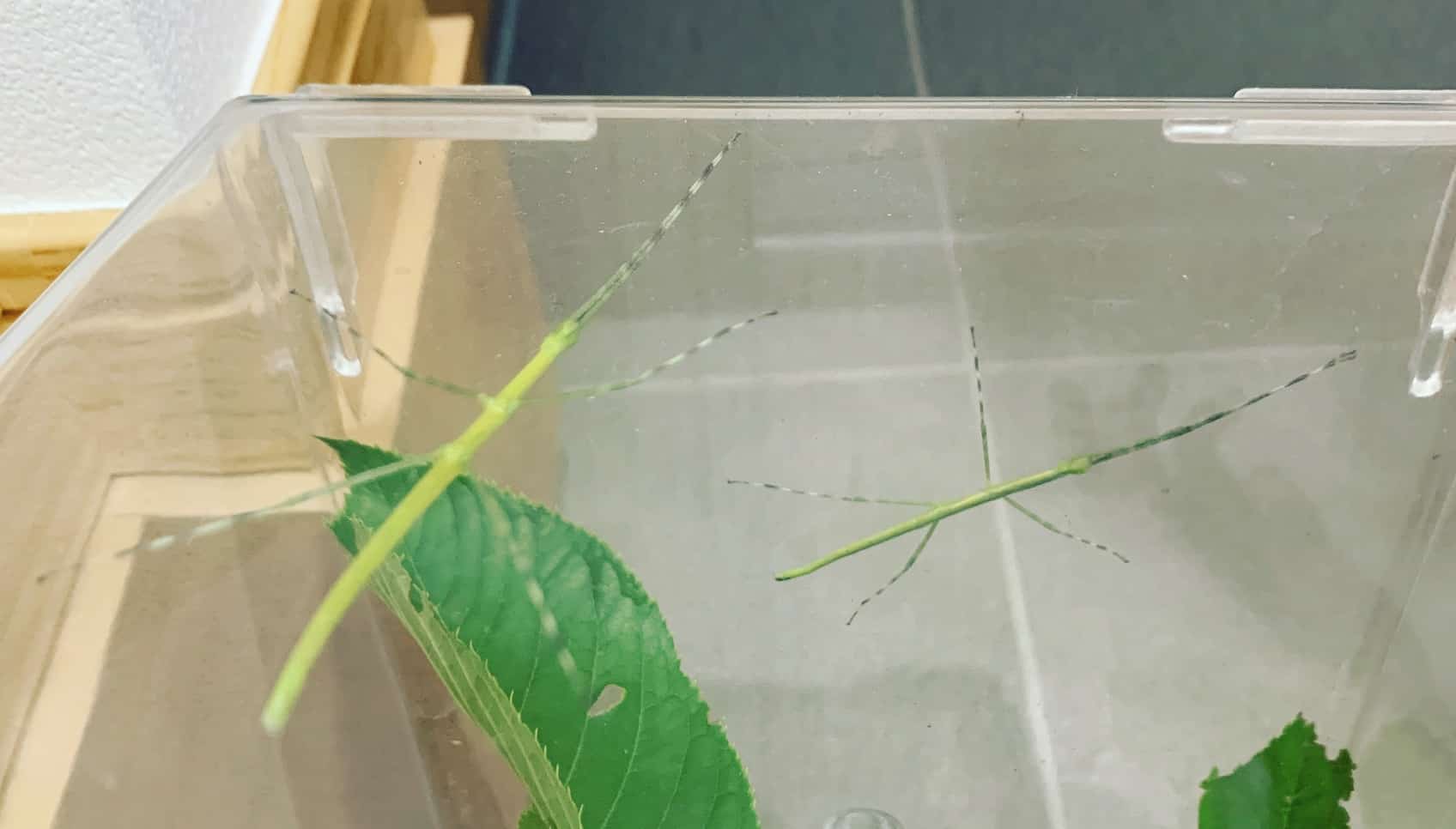

その3週間後、再び訪れると、見違えるほど大きく成長していて驚かされました。

また、偶然にも群馬県の公園で野生のナナフシにも出会うことができ、その擬態能力の高さに感動しました。

今回は、そんなナナフシの、知れば知るほど面白い生態を深掘りしていきましょう!

ナナフシの生態:擬態の達人、その正体は?

ナナフシはその名の通り、「七つの節(ふし)」を持つと言われる細長い体と、木の枝や葉っぱに完璧に擬態する能力で知られています。その見事な擬態は、私たち人間が見ても簡単には見つけられないほどです。

ナナフシは草食性で、主にクヌギやコナラ、サクラなどの広葉樹の葉を食べます。生まれたばかりの幼虫は柔らかい新芽を好みますが、成長するにつれて硬い葉も平気で食べられるようになります。

◆擬態の達人たる所以

ナナフシの擬態能力は、単に見た目だけではありません。

- 見た目の擬態:体の色や形は、木の枝や葉っぱにそっくりです。茶色や緑色のものが一般的ですが、中にはトゲが生えていたり、葉脈のような模様があったりする種類もいます。まるで忍者のようですね。

- 行動の擬態:風が吹くと、それに合わせて体をゆらゆらと揺らします。これはまるで風に揺れる枝や葉っぱそのもの。この見事な演技で、天敵の目を欺きます。実際に虫籠の中でも、ユラユラ・フラフラと体を揺らしていました。

- 幼虫の擬態:幼虫は、葉っぱの葉脈に擬態するため、脚を広げてじっと動かないことがあります。これにより、さらに発見が困難になります。

◆驚きの繁殖方法

ナナフシの多くは「単為生殖」という、メスだけで子孫を残すことができる特殊な方法で繁殖します。ふつうの有性生殖では、オスの精子とメスの卵が結びついて(受精して)新しい命ができますが、単為生殖ではメスだけで卵が発生し、そのまま新しい個体になります。遺伝的には母親と同じ遺伝子となります。そのため、オスは非常に珍しく、ナナフシのオスを見つけることは非常に幸運なこととされています。

◆命の広がり方

ナナフシの卵もまたユニークです。植物の種子のような形をしており、メスは木の上から卵をポロポロと産み落とします。この卵は鳥に食べられても消化されずに、糞と一緒に排泄されて孵化することがあると言われています。ナナフシは翅を持たないため、この方法で生息域を広げているのではないかと考えられています。こちらに実際の写真が載っているのでみてみてください。

https://ikkaku24.exblog.jp/7147605/

◆寿命と生きる知恵

卵で冬を越し、春に孵化したナナフシは、夏には成虫となり、秋にはその一生を終えることが多いです。しかし、飼育環境下では、冬を越して年明けまで生きる個体もいるようです。

ナナフシの面白い特徴

ナナフシには、まだまだ面白い特徴がたくさんあります。

- 自切(じせつ):天敵に捕まったときなど、危険を感じると自分の脚を切り離して逃げる「自切」という防衛行動をとります。幼虫のうちは脱皮を繰り返すことで、失った脚を再生させることができます。

- 死んだふり:敵に襲われると、棒のようにまっすぐな姿勢で地面に落ち、しばらくの間じっと動かない「死んだふり」をすることも得意です。

ナナフシは、その驚くべき擬態能力とユニークな生態で、私たちを魅了してやまない昆虫です。お子さんと一緒に、家の近くの公園や森で、ナナフシ探しに挑戦してみてはいかがでしょうか。最初はなかなか見つけられないかもしれませんが、その分、見つけたときの喜びはひとしおです。自然の隠された生き物たちとの出会いは、きっと忘れられない思い出になりますよ。