プログラミングで探る!ウサギとクマの不思議な「生物のつり合い」(Scratch)

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

食物連鎖って、学校で習いましたよね? 草を食べるウサギがいて、そのウサギをクマが食べる…。「ピラミッド構造になる」と教科書には書いてあるけれど、本当にそうなるのか、不思議に思ったことはありませんか?

このピラミッドの頂点にいる生き物は数が少なく、底辺にいる生き物は数が多くなります。これはなぜでしょう?

実は、ピラミッドの形は、単に「強い者が上にいる」という話ではなく、地球のエネルギーのめぐりと深く関係しているのです。エネルギーは、生き物が別の生き物に食べられるたびに、その多くが失われていきます。

たとえば、草が太陽の光エネルギーを使って育ちます。この時、草が作ったエネルギーは、ウサギに食べられるとすべてウサギに移るわけではありません。ウサギの体温を保ったり、動いたりするためにエネルギーが使われるので、ウサギの体になるエネルギーはごく一部です。クマがウサギを食べるときも同じことが起こります。そのため、上位に行くほど、生きられる個体の数がどんどん少なくなっていくのです。

🔬 身近な科学!「生物のつり合い」をプログラミングでシミュレーション

私たちが住む地球は、実は「生物のつり合い」という不思議なバランスで保たれています。もし、ある生き物だけが増えすぎたり、減りすぎたりしたらどうなるでしょう?

それを確かめるために、簡単なシミュレーションプログラムを作ってみました。登場するのは、草(生産者)、ウサギ(第一次消費者)、 クマ(第二次消費者) の3種類です。

#食物連鎖 の単元について、ピラミッド構造になるのかどうか?というのを単純な #実験 を #Scratch でプログラムで組んでみました。登場するのは、草( #生産者 ) 、うさぎ( #第一次消費者 )、熊( #第二次消費者 )の3つで(カッコ内は設定)、うさぎは草を食べ、熊はうさぎを食べるという関係にあります。1年を考えて、草を食べたうさぎは○がつき、うさぎをたべた熊は○がつきます。

https://scratch.mit.edu/projects/622018092

このプログラムでは、それぞれの生き物の数が時間とともにどう変化していくかを観察できます。

🐇 ウサギとヤマネコの不思議な関係

実際に自然界でも、この生物の数の変動は観察されています。たとえば、カナダのツンドラ地帯に住むカンジキウサギと、それを食べるカナダオオヤマネコの関係です。

生命試研究館 引用:https://www.brh.co.jp/publication/journal/064/research_1(2021-12-31)

グラフを見るとわかるように、ウサギが増えると、それを食べるヤマネコも増えます。しかし、ヤマネコが増えすぎるとウサギが減り、今度は食べ物がなくなったヤマネコも減っていきます。すると、ウサギを食べる天敵が減るので、またウサギが増え始める…。このように、まるで波のように数が増えたり減ったりを繰り返しながら、全体のバランスが保たれているのです。

この現象は「捕食-被食関係」と呼ばれ、生物学の世界ではとても有名な話です。この複雑な関係を、今回のプログラムでは単純なルールで再現しています。

📈 シミュレーションで「ピラミッド」の謎に迫る

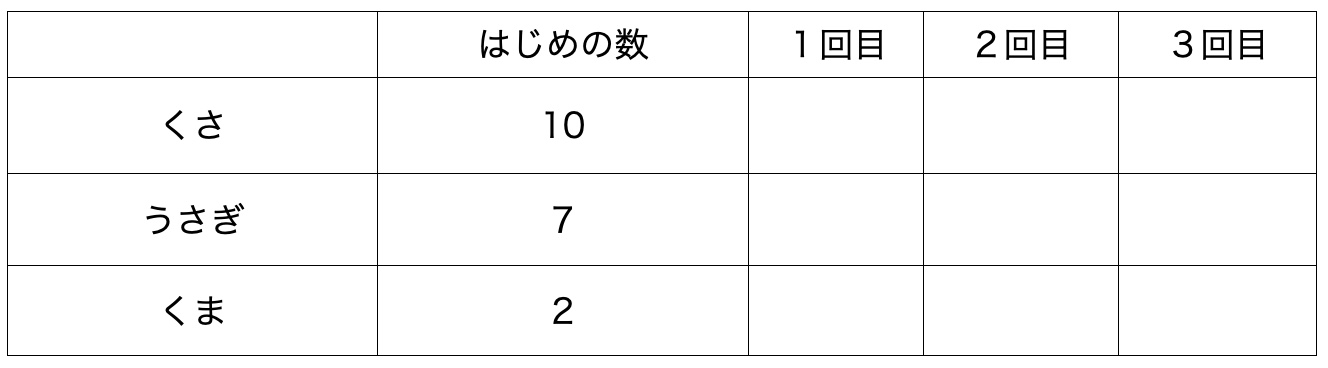

今回のプログラムでは、はじめにそれぞれの生き物の数を自由に設定できます。

たとえば、草10、ウサギ10、クマ10という、ピラミッドとはかけ離れた状態でスタートしてみましょう。

https://scratch.mit.edu/projects/622018092

草が10本しかないのに、ウサギとクマがそれぞれ10匹もいたらどうなるでしょう?

すぐに食べ物が足りなくなり、ウサギは草を食べられず死んでしまいます。そして、ウサギが減ったことで、クマも飢えてしまいます。結果として、ウサギもクマも激減するでしょう。

実際にプログラムを動かしてみると、ウサギとクマの数が大きく変動した後、やがてある程度の数に落ち着いていく様子が観察できます。この最終的に落ち着いた数が、その環境で生きられる 「生物のつり合い」 なのです。そして、その時の個体数は、生産者である草が一番多く、次がウサギ、一番少ないのがクマ、というピラミッドの形に近づくはずです。

別のスタート数でも試してみよう!

プログラムのステージでは、変数を変えてスタート数を調整できます。

草10、ウサギ3、クマ10

https://scratch.mit.edu/projects/622527162

草3、ウサギ10、クマ10

https://scratch.mit.edu/projects/622522848

草10、ウサギ10、クマ3

https://scratch.mit.edu/projects/622527653

これらのシミュレーションを何度も繰り返してみると、同じスタート数でも、生き物の動きや位置がランダムなため、毎回違う結果になることがわかります。しかし、最終的には特定のバランスに落ち着くことが多いはずです。

これは、自然界の予測不可能性を反映していると同時に、それでも 「生物のつり合い」 という大きな法則が働くことを示しています。

生物の数がどのように決まり、そして変動していくのか。皆さんもこのプログラムを使って、自分なりの予測を立てて、実験してみてください。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!