音に含まれる周波数を調べるアプリ「freqcounter」なぜギターと音叉は違う音色?音の振動数(周波数)を深掘り!

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

理科の授業で音の実験をするとき、みなさんは何を思い浮かべますか?楽器や音叉を鳴らして音の「高さ」を確かめたり、波形をオシロスコープで観察したり…。しかし、その音の正体を「目で見て」完全に理解することは、なかなか難しいと感じるかもしれません。

例えば、ギターの弦を弾いたとき、私たちは「特定の高さの音」として捉えますが、実はその音の中には、私たちが気づかないたくさんの“隠された音”が同時に含まれているのをご存知でしょうか?

音の「高さ」は、空気の振動の速さ、つまり振動数(周波数)によって決まります。振動数が高ければ高い音、低ければ低い音に聞こえます。しかし、多くの音は単純な一つの振動数だけでできておらず、複数の振動数が複雑に混ざり合って、その音特有の「音色」をつくりだしています。

今回は、そんな音の不思議な世界をスマホ一つで簡単にのぞき見できるアプリをご紹介します。特別な道具は一切不要。あなたの声や身の回りの音を、科学の目で分析してみましょう。音の正体を「見える化」することで、日々の生活がもっと面白く、科学への興味が湧いてくるはずです。

科学のレシピ

この実験の主役は、iOSアプリ「FreqCounter」と「Soundbeam」です。これらのアプリを使えば、音に含まれる振動数の成分をリアルタイムで分析できます。

準備するもの

・ギター

・FreqCounter(アプリ) https://apps.apple.com/jp/app/freqcounter/id410756795

・Soundbeam(アプリ)https://apps.apple.com/jp/app/soundbeam/id494982357

その他、声や身の回りの音

手順

「Soundbeam」を立ち上げて、ギターの音を拾う

ギターの太い弦や細い弦を弾いて、それぞれの音の振動数の成分を確認してみましょう。

「FreqCounter」を立ち上げて、ギターの音を拾う

次に、同じ音をFreqCounterで分析し、その規則性を確認します。

実験結果

まずは、手順1のSoundbeamアプリを使って音を可視化してみます。

太い弦を弾いてみると、下の図のように振動数の低い成分が増えているのがわかります。

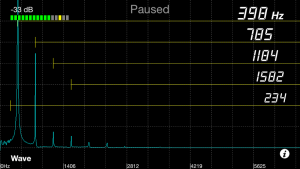

よく見ると、グラフには特定の振動数が突出していることがわかります。これには何か規則性があるのでしょうか?次に、手順2のFreqCounterアプリを使って、音の振動数をさらに細かく見てみましょう。

基本振動が398Hz、2倍振動が理論上は796Hz、3倍振動が1194Hz・・・

この結果が、まさに「音のひみつ」を物語っています。音の高さの主要な成分である「基本振動」が一番大きなピークを占めていますが、同時にその2倍、3倍…と整数倍の振動数(倍振動)も含まれていることがわかります。

一方、音叉を叩いてみると、この倍振動はほとんど現れず、一つの振動数だけがはっきりと表示されます。これは、音叉が非常に純粋な音を出す性質を持っているからです。この実験を通じて、私たちの身の回りにある「音」が、実は基本振動と倍振動が織りなす、複雑で美しいハーモニーであることを実感できます。特別な知識がなくても、スマホアプリを使えば、誰でも手軽に科学の奥深さに触れることができるのです。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!