失敗から得たグループワークのための「発問の4つのルール」

先日、全国から集まった熱い教師の皆さんと一緒に、「反転授業オンライン勉強会」に参加してきました。主催は田原先生で、実践者たちの情熱に圧倒されるほどの熱気でした!この勉強会で、僕も発表させていただく機会があったので、その内容をシェアしたいと思います。発表の様子を動画にまとめましたので、ぜひチェックしてみてくださいね。特にチャットボックスが流れるスピードがすごいので必見です!お時間のない方のために、発表の内容もざっくりまとめましたので、ぜひ最後まで読んでみてください。

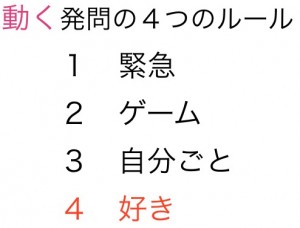

発問の4つのルール

今回の勉強会では、「発問の4つのルール」についてお話しさせていただきました。僕が考えている4つのルールは次の通りです:

1. 緊急 2. ゲーム 3. 自分ごと 4. 好き

この中で一番大切なのは「4. 好き」というポイントです。なぜかというと、授業を成功させるためには 生徒が「好きなこと」を教師が知っている ことが非常に重要だからです。生徒の好きなことを知ることで、彼らが自分から学びたくなるような発問を作ることができます。

教師はマニアであるべき?

僕たち教師って、どこか「マニア」っぽいところがありますよね。例えば、物理が好きなら、教材研究に没頭してしまうことってありませんか?僕も1〜2年目は毎日3時間以上、教材研究にどっぷりハマっていました。でも、その熱心さが逆に生徒には伝わらなかったんです。そこで思い切って、生徒の「好きなこと」を取り入れてみたんです。

ディズニーランドで物理学!

あるとき、生徒がディズニーランドについて話しているのを聞いて、「これは使えるかも!」と思いました。それが、「ディズニーランドで物理学」という授業の始まりです。実際に40名の生徒全員がスプラッシュマウンテンに乗ったことがあるという結果にも驚きました!その後、スプラッシュマウンテンの落差や速度を使って物理の計算をしてみると、驚くほどピッタリの結果に。これが生徒たちに大ウケでした。

発問が変わるとグループワークも変わる

このディズニーランドの事例を授業に組み込んだところ、グループワークが自然に始まるようになり、生徒たちが自発的に学び始めたんです。教師として、これは感動的な瞬間でした。質問の質がグループワークの質を決めるという大きな気づきを得た瞬間でもあります。

発問の優先順位は?

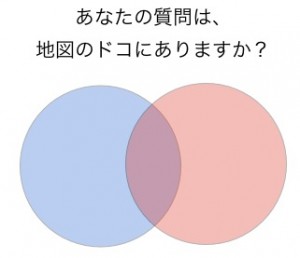

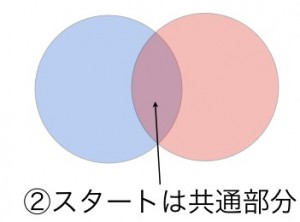

僕の提案は、4つのルールの中でも特に「好き」と「自分ごと」を優先すること。これを押さえれば、授業が成功する確率は格段に上がります。そして、授業や発問を「2つの円」で考えることがポイントです。相手の関心ごとと自分の関心事、この2つの輪が重なる部分からスタートすることで、驚くほど効果的な発問ができるんです。

オンライン研究会に出てきました

田原先生が主催している「反転授業オンライン勉強会」

その勉強会で事例紹介をしてきました。

もうすっごい熱気でした!こちらに動画を載せましたので、

ぜひ御覧ください。とくにチャットボックスの流れる様子が必見です!

※ お時間の無い方のために、ぼくの発表をまとめましたので

動画が見れないかたは下の文章を読んでみて下さい。

発問の4つのルールとは?

昨日は「発問の4ルール」というお話をさせていただきました。

僕が考えている4つのルールは、

1緊急

2ゲーム

3自分ごと

4好き

の4つです。

この4つについてお話をさせていただきました。

詳しくは動画でお話しましたが、この中で一番大切なのは、

4番目の好きということについてです。

この生徒が「好きなこと」

を教師が知っていることがとっても大切だという

のが、つまるところぼくの発表の全てです。

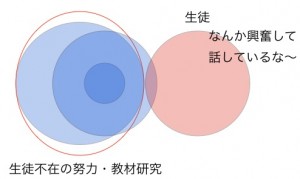

教師はマニアである

ぼくたち教師はある種の「マニア」であり、

マニア

であり、どうしても教材研究は、「専門とする科目」を

より深く知ることに費やされていきます。

例えば物理でいえば、ぼくが教えたかった気象物理、

そして微積で物理など、生徒にこんなに面白いんだよ!ということを

伝えたくて、1〜2年目は毎日3時間以上教材研究にのめり込みました。

しかしこれらの努力は生徒を全く見ていなかったのです。

授業で発問に利用しても、生徒は基本的には動きません。

努力が報われず、そのせいで学校の教師を辞めようと思ったほどでした。

生徒の好きに出会う

あるとき生徒と話をしていたところ、

ディズニーランドに目を輝かせることが気になりました。

生徒が好きなものから授業を作り始めたらどうなるのだろう?

それが「ディズニーランドで物理学」です。

本校(東京の皇居周辺、女子校)ですと

「ディズニーランド」は40名クラスで、

生徒にきくと行ったことがない生徒はいません。

しかもスプラッシュマウンテンに乗ったことない人、

0人。

つまり40名が乗ったことがあるという驚くべき結果です。

そこでぼくの教材研究は、

「ディズニーランド」に変わりました。

いろいろ研究をしていくと、

ディズニーランドには科学がつまっていました。

(そもそもディズニーランドは、ウォルトディズニーが

夢と科学教育の場として

作ろうと思ったのがはじまりだったそうです。参考文献は下に載せました。)

例えばスプラッシュマウンテンは落差が16mあり、

最高速度が時速62kmだということが

ガイドブックにかかれています。

この落差を使って高校物理をつかって計算をしてみると、

時速63kmとほぼぴったりになることがわかります。

このことについてはこちらに詳しく書きました。

そしてこの計算は単にやるだけではなく、

垂直抗力の仕事はどう考えればいいのか?

計算値とガイドブックの値の違いは?

など、生徒がさらに調べたくなる課題

がたくさん見つかりました。

これを問いに置いたのです。

するとグループワークがすんなりと始まり、

生徒が勝手に学習を開始しました。

これが想像を超えたような感じで、

生徒がとっても楽しそうに学習をしていました。

※ 中央の白衣をきたのがぼくで、生徒の顔にはモザイクがかけられています

ぼくは生徒のまわりを周りながら、

ちょっと声をかけていけばいいだけです。

このように質問の善し悪しがグループワークの質を

決めることに気が付いたのです。

ディズニーランドは一例です。

異なる集団ではおそらく異なる発問になるのかと思っています。

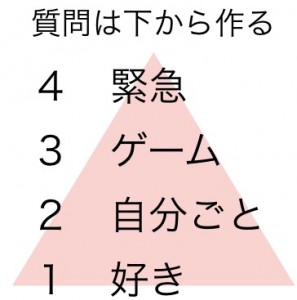

4つのルールの優先順位

発問の4つのルールについては、

実は下から順番に組み立てていくといいと思っています。

最低限「好き」と「自分ごと」を押さえてしまえば、成功する確率がかなり高くなります。

ぼくはそれから、

常に発問や授業研究を2つの円で考えるようになりました。

この相手の関心ごとと自分の関心事の重なりをとらえて、

そこからスタートさせるということは、

授業の発問のみならず、いろいろなことに応用できます。

最後にお話したバンダイの例も、

自分で円を描きながら考えました。

みなさまのなんかお役に立てれば幸いです。

参考

今回のオンライン研究会の参加者の感想・意見につちえ田原先生のサイトでまとめていただきました。

こちらからご覧下さい。

女子校で物理を教えている方に向けて、ディズニーランドで参考になる本を紹介します。

どんなアトラクションがあるのか、おもしろデータがおすすめ。

東京ディズニーランドベストガイド …

ディズニーランドは科学と教育の場であった。

ウォルト・ディズニー 創造と冒険の…

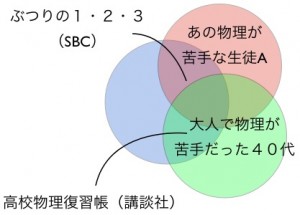

動画の中でも紹介しましたが、2つの本はそれぞれ明確な

相手を想像しながら、共通部分を考えて書いたものです。

もしよかったら書店などで立ち読みしてみてください。

次に読みたい記事

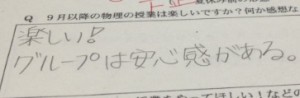

生徒の授業の感想をまとめました。グループワークが苦手な生徒ももちろんいます。

そんな記事です。