今さら聞けない物理の基本!なぜ重いものと軽いものは同時に落ちるのか?

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

物理で最初につまずきやすいポイントの一つが、「重力」と「重さ」、そして「質量」の違いです。私たちが何気なく使っている言葉ですが、今回は、その違いを解き明かし、さらに「力の見つけ方」や「力の合成・分解」といった物理の基本を、大人のための視点でわかりやすく解説します。さあ、一緒に学びの扉をもう一度開いてみましょう。

重力の公式:W = mg

W = mg

重力=質量×重力加速度

「100gはおよそ1N」と学生時代に習った記憶がある方もいるかもしれません。実はもっと正確に言うと、質量100gの重さ(重力)は0.98Nです。この小数点以下の「0.98」という数字、不思議に思ったことはありませんか? 重力の公式を見ると、左辺には重力W、右辺には質量mと重力加速度gがあります。この公式が示すように、重さ(重力)と質量は単純にイコールで結ばれる関係ではないのです。日常生活では同じ意味で使っているのに、何がどう違うのでしょうか?その答えは運動方程式にあります。

質量とは「物体の動きにくさ」

重い物も軽い物も、地球上ではすべての物体が9.8m/s²という加速度で落下します。これは中学校で習うので、覚えている方も多いでしょう。この9.8m/s²という値は、地球の上に住む私たちにとって特別な数字です。これを重力加速度といい、「g」で表します。もし月など違う星に行けば、gの値は変化します。

それでは、地球上での重力の大きさはどのように表せるのでしょうか。少し想像力を働かせて、余計な力がはたらかない宇宙空間をイメージしてみてください。そこに2kgのメロンをそっと置き、糸をつけて引っ張るとします。このとき、加速度が9.8m/s²になるような力で引っ張ったとすると、必要な力は運動方程式(F=ma)から求められます。

F = 2[kg] × 9.8[m/s²] = 19.6[N]

ここで、別の質量m[kg]の物体を同じように加速度9.8m/s²で引っ張ると、必要な力はF’ = m × 9.8 = 9.8m[N]となります。 質量とは、このように「物体の動きにくさ(慣性の大きさ)」を示すものです。質量が大きいほど、同じ加速度で動かすには大きな力が必要になることがわかります。

重力とは「物体が地球から受ける力」

では、地球に戻って考えてみましょう。地球上ではすべての物体が加速度g=9.8m/s²で落下します。リンゴも鉄球も、同じ加速度で落下しますよね。 この宇宙での例と違うのは、物体を引っ張るのが紐ではなく地球による重力という点です。つまり、ある質量mの物体が地球から受ける重力は、運動方程式と同じ形式で表せるのです。

重力の公式:W = mg

質量が大きいものほど重力は大きくなるので、「重いものは速く落ちる」と思いがちです。しかし、質量が大きい分、動きにくさ(慣性)も大きくなるため、結果的に軽い物と同じ加速度で落下していくのです。

質量mは、宇宙でも地球でも変わりません。しかし、重力mgは、その場所の重力加速度gの影響を受けるため、地球(g≒9.8)、月(g≒1.6)、火星(g≒3.7)など、その場所によって大きさが変化します。これが、質量と重力(重さ)の決定的な違いなのです。

物理の基本:力の見つけ方と足し算

目に見えない力を探すコツ

重力、垂直抗力、摩擦力、張力…自然界にはさまざまな力があります。これらの力は、大きく2つの種類に分類できます。

- 物体に触れずにはたらく力(遠隔作用の力)

- 例)重力、電気の力、磁石の力

- 離れていても力を及ぼすことができる不思議な力です。

- 物体に触れてはたらく力(近接作用の力)

- 例)張力、垂直抗力、摩擦力など

- 私たちが直感的に理解しやすい力です。リンゴを動かすには、直接触れる必要がありますね。

物体に働く力を見つけるには、この2つのタイプを意識すると見落としがなくなります。例題として1つやってみましょう。

問題1 次の各問いに答えなさい。ただし重力加速度の大きさは9.8m/s2としてよい。また有効数字はこの問題では考えなくても良い。

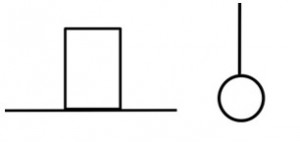

(1) 水平な床の上においた質量1.5kgのペットボトルにはたらく垂直抗力は何Nか。力を全て書き、大きさも表記しなさい。

(2) 質量0.4kgのおもりを糸につるしました。糸の張力は何Nになりますか。力を全て書き、大きさも表記しなさい。

↓

解答はこちら!

↓

↓

解説

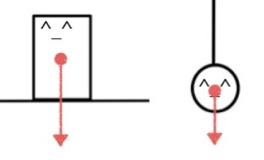

(1)(2) まとめて物体にはたらく力を全て見つけてみましょう。

① 顔をかいて、注目する物体になりきる

② 重力をかく

③ 触れてはたらく力をかく

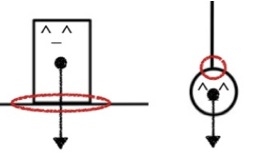

触れている場所は、次のポイント!

地面の上に立っていると足が痛くなります。これは足が床から押されているからですね。また髪の毛を上に引っ張られると、頭皮は上に引っ張られますね。よって力の向きは次のようになります。

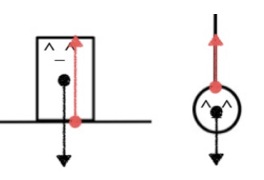

力を全て見つけることができました。それでは(1)から解いていきます。

(1) まず重力Wの大きさを求めます。W = mg なので、1.5×9.8=14.7Nとなります。また重力Wが14.7Nなら、それを支える垂直抗力Nも力のつり合いから14.7Nであることがわかります。

(2) (1)と同様に重力を求めましょう。W = mgなので、0.4×9.8=3.92Nであることがわかります。よってこの重力を支えるための張力Tも力のつり合いから 3.92Nとなります。

- 重力の影響を考える(遠隔作用の力)

- 触れてはたらく力を探す(近接作用の力) この手順で探していくと、もれなくすべての力を見つけることができます。

力の足し算には「平行四辺形」を

質量のように「大きさ」のみを持つ量をスカラー量といいます。計算は単純な足し算でOKです。一方、力や速度は大きさに加えて「向き」も持っているため、単純に足し引きすることができません。

たとえば、ある物体を右に2N、左に4Nの力で同時に引いた場合、2つの力を足して6Nにはなりません。右向きをプラスとすると、力の計算は以下のようになります。

+2 + (-4) = -2

答えの「-2」は、マイナスが力の向き(左向き)を、数字の「2」が力の大きさを示しています。

さらに、力の向きが一直線上ではない場合は、平行四辺形の法則を使います。バケツを2本の紐で支えるような場合、F₁とF₂の力を単純に足すことはできません。図のように平行四辺形を描いて足し合わせることで、2つの力を合わせた合力を求めることができます。これを力の合成といいます。

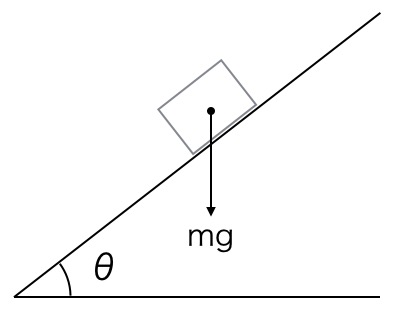

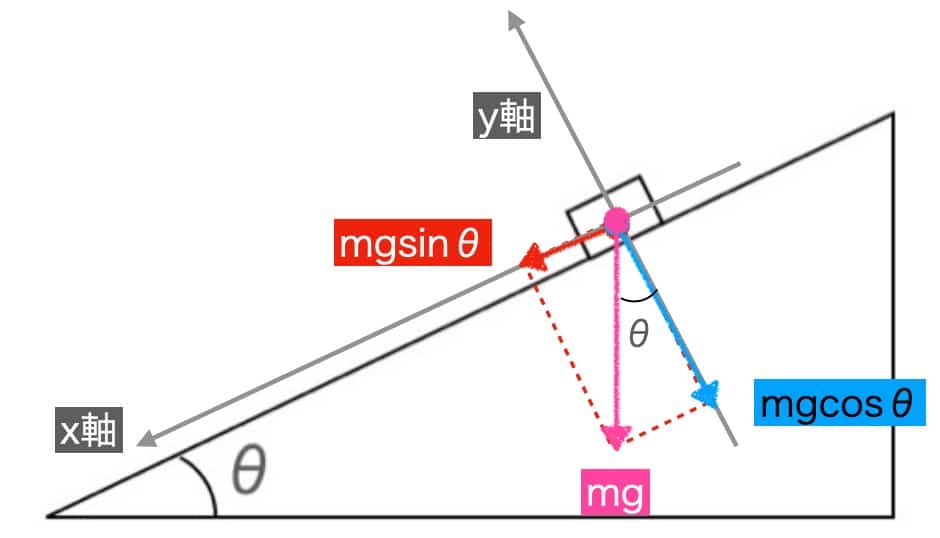

力の分解:なぜビー玉は坂を転がるのか?

逆に、1本の力を2つの力に分けることもできます。これを力の分解といいます。 たとえば、斜面上にビー玉を置くと転がっていきますよね。ビー玉に働く力は重力と垂直抗力だけなのに、なぜでしょうか?

その犯人は重力です。上図のように、重力Wを斜面方向と斜面に垂直な方向に平行四辺形を描いて分解すると、その理由がわかります。

重力を分解したときに生じる斜面下向きの力W₁が、ビー玉を転がす原動力になっているのです。一方、斜面に垂直な方向の重力W₂は、垂直抗力Nとつり合っており、ビー玉が斜面を突き破らない理由を説明しています。斜面の傾きを大きくすると、この斜面下向きの力W₁が大きくなるため、ビー玉の加速度も大きくなるのです。

※ この記事は拙著『大人のための高校物理復習帳』の付録記事として書いています。たの記事についても読めますので、こちらからどうぞ。

【特設ページに戻る】

『大人のための高校物理復習帳』(amazonリンク)

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!