そのおもちゃ、実は最高の理科教材!ソーラーダイナソーで学ぶ太陽光の力

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

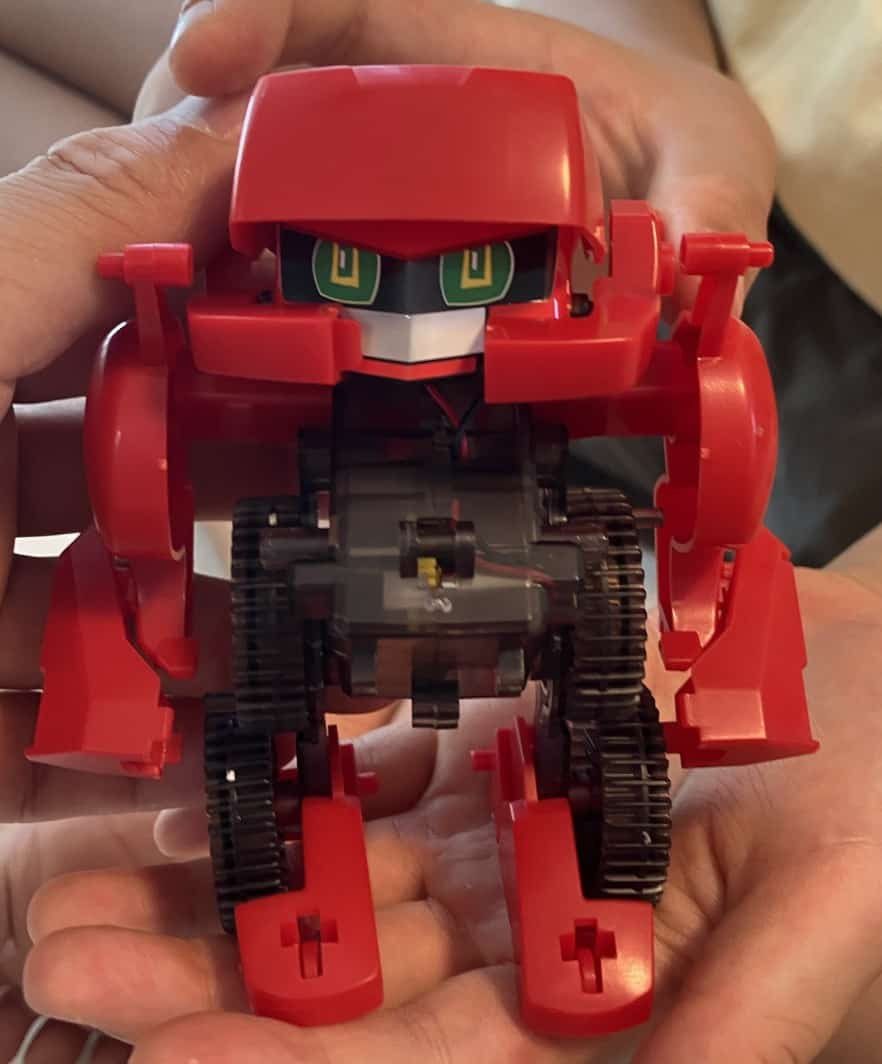

夏休みに科学技術館で子供が買ってきたソーラーダイナソー、一緒に組み立ててみました。

「これ、作ってみたい!」という好奇心から始まったプラモデル作りが、親子の素敵な共同作業になりました。太陽電池で動く恐竜、カブトムシ、ロボット…。一つのキットでこんなにいろいろな形に組み替えられるなんて、本当に面白いです。

それぞれのモードで変わる動きに、大人もワクワクさせらレました。

このソーラーダイナソーは、ただの楽しいおもちゃではありません。実は、遊びながら物理やエネルギーの仕組みを学べる、まさに「生きた理科の教材」なのです。夢中になって遊んでいるその裏側には、科学の不思議と面白さがたくさん詰まっています。

太陽のエネルギーで動くって、どういうこと?

ソーラーダイナソーの心臓部にあるのは、太陽電池(ソーラーパネル)です。これは、太陽の光のエネルギーを電気のエネルギーに変換する装置です。

太陽は、まるで巨大な発電所。その光は、小さな粒「光子(こうし)」として地球に降り注いでいます。太陽電池の中には、この光子を受け取ると、電子が飛び出す特殊な物質が入っています。この電子の動きこそが「電気」の正体です。太陽電池がたくさんの光子を受け取ると、たくさんの電子が動き出し、電気が生まれてモーターが回るというわけです。

曇りの日や室内だと、動きが鈍くなったり、止まってしまったりします。これは、太陽光が弱くなると、太陽電池が受け取る光子の数が減り、発生する電気の量が少なくなるためです。子供と一緒に「お日様が出ているときの方が元気だね!」なんて話しながら、エネルギー変換の仕組みを体感することができます。

組み立て方で変わる不思議な動き

ドリルカー、カブトムシ、恐竜、ロボット…。同じ部品を使っているのに、組み方を変えるだけで、まるで命が吹き込まれたかのように違う動きを見せるのが面白いですよね。これは、理科で言う 「運動の仕組み」 の応用です。

例えば、カブトムシモードは、たくさんの足が連動して、本物のようなリアルな動きをします。これは、てこの原理や歯車の組み合わせで、モーターの回転運動を複雑な歩行運動に変換しているからです。

一方、二足歩行の恐竜モードは、少し不安定でフラフラした動きが愛らしいですよね。これは、重心の位置が不安定なためです。ロボットモードの、足についたモーターがクルクル回って方向を変える動きも、回転する力(トルク)や重心の変化によって進む向きが定まらない、という物理の法則に基づいています。

このように、部品の配置や組み合わせを変えるだけで、動きのパターンや安定性がガラリと変わることに気づかせてあげるのは、お子さんの空間認識能力や問題解決能力を育む良い機会になります。

おもちゃを通じて、太陽エネルギーの仕組みや、力と運動の関係を親子で一緒に考える時間。それはきっと、お子さんにとって、理科の授業がぐっと身近で面白いものになるきっかけになるはずです。ソーラーダイナソーは、科学への興味の第一歩を遊びながら踏み出せる、素晴らしいおもちゃですね。

amazon ソーラーダイナソー

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!