「書く」から「考える」へ!あなたの能力を引き出す理科ノートの作り方

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

授業ノートの取り方

みなさん、こんにちは!元気ですか?今日は、みんながちょっと苦手意識を持っているかもしれない「ノートの取り方」について、科学的に、そしてもっと効果的に考える方法をお話ししたいと思います。

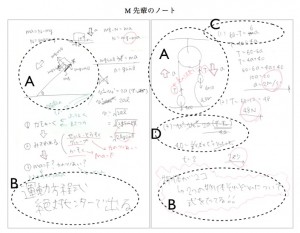

前回は宿題ノートの作り方について、Yさんのノートを例にして説明をしました。今回はどうやって授業ノートをとるのかについてMさんのノートを例に説明したいと思います。ノートは補助脳としての使い方が正しい使い方です。

授業中、先生の話を聞いて、黒板を写して…気づけば、ノートはなんだかただの「板書記録」になっていませんか?もちろん、それも間違いではありません。でも、それだけだと本当にもったいない!ノートって、ただの紙切れじゃないんです。それは、あなたの「第二の脳」、つまり “補助脳” なんです。

脳みそは、新しい情報をインプットするだけじゃなく、それを整理して、必要な時にいつでも取り出せるようにする必要があります。でも、私たちの脳のワーキングメモリ(一時的に情報を保持する能力)は意外と限られている。そこで登場するのがノート。授業中に聞いた話、黒板に書かれた図、自分で考えたこと、全部をノートに書き出すことで、脳は一時的な記憶から解放され、もっと深い思考に集中できるようになるんです。

そして、この「補助脳」は、後から見直したときに、あなたの記憶をバッチリ呼び覚ましてくれるように設計しないといけません。ただきれいに書くことだけが目的ではありません。ノートは誰かに見せるためのものではなく、「未来の自分」 のために作るもの。未来の自分が、パッと見ただけで「あ、あの時のあの話だ!」と思い出せるような、自分だけのカスタマイズノートを目指しましょう。

今回は、そんなノート作りの達人、努力家の卒業生M先輩のノートを例に、その秘密を解き明かしていきましょう!ノートは補助脳としての使い方が正しい使い方です。脳を補助すればよい。ポイントは

・きれいに書きすぎない

・大きくわかりやすくとる(ノートをけちらない)

・数式は縦に伸ばして書く

・色を使う

などがあります。教員や他の友達に見せるものではないので、「自分のために」見直したときに頭にバッと入ってくるノートを目指しましょう。ノートの取り方一つで,自分の能力を引き出し,また受験後で多いに役立つはずです。今回は努力家の卒業生、M先輩(許可を得ています)のノートをみて,研究をしてみましょう。

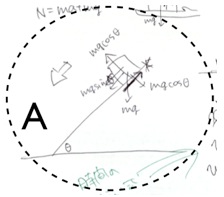

A 絵を描きながら、問題を解く

物理の問題を解くとき、文章ばかりで書かれていませんか?実は、文字だけで情報を処理するのには限界があります。文字は情報を正確に伝えるのに優れていますが、「絵」や「グラフ」 は、大量の情報を一目で理解するのに非常に適しています。

たとえば、物体の運動を考えるとき、文字で「時速60kmで進む車が…」と書くよりも、車の絵を描いて、速度ベクトルを矢印で示す方が、直感的に状況を把握しやすいですよね。これは、脳の異なる部位を使っているためです。文字情報は主に左脳が処理しますが、図形やイメージは右脳が処理します。両方を活用することで、より深く、多角的に情報を理解できるんです。M先輩のノートは、この 「情報処理の多様性」 を最大限に活かしています。

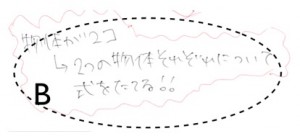

B 教師のちょっとした発言で大切なところをメモしている

黒板に書かれていることだけが、授業のすべてではありません。先生が何気なく話す「ここがテストに出やすいよ」とか、「この式はこういう考え方から来ているんだ」といった一言が、実はとても重要です。

これは、「情報の階層化」 の良い例です。黒板の板書はベースとなる情報ですが、先生の言葉は、その情報に深みや意味を与えてくれます。M先輩は、こうした重要な補足情報を大きな字で目立たせて書いています。これにより、ノートを見返したときに、単なる知識の羅列ではなく、授業のストーリーや先生の意図まで一緒に思い出せるようになります。

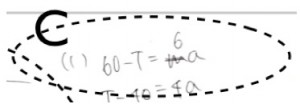

C 頭の中で考えずに、一度ノートに書きだしている

「計算ミス、またやっちゃった…」って経験、ありませんか? 複雑な計算を頭の中だけでやろうとすると、ワーキングメモリがパンクしてミスが起きやすくなります。

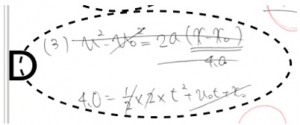

M先輩は、一度公式に文字式のまま代入し、その後に具体的な数値を当てはめています。これは、「思考の外部化」 と呼ばれるテクニック。頭の中の思考プロセスをノートという外部に出すことで、計算のステップを一つずつ確認でき、ミスを防ぐことができます。

D 間違ったところは残したままにしている

「間違えたところは消しゴムできれいに消さなきゃ!」って思っていませんか? M先輩のノートを見ると、間違いがそのまま残されています。

これは、「失敗からの学習」 という科学的なアプローチです。私たちは、自分がどこで、なぜ間違えたのかを理解することで、より深い学びを得ることができます。間違った部分を消してしまうと、その「学びの痕跡」まで消えてしまいます。間違った部分に赤ペンで印をつけたり、どうすれば正解だったかを書き加えたりすることで、同じ間違いを繰り返さないための貴重なデータになります。

さあ、みなさんもM先輩のノート術を参考に、自分だけの最強の「補助脳」を育ててみませんか?

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!