ピーナッツの中身、大解剖!種子の構造を理科で学ぶ(無胚乳種子)

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

ピーナッツ(落花生)の種子の観察

スーパーの陳列棚に並んでいるピーナッツ。おつまみやおやつとして、殻をむいてポリポリと食べる、ごくありふれた光景ですよね。しかし、その小さな一粒には、植物が子孫を残すための壮大な生命の物語が詰まっています。

実は、私たちが何気なく口にしているピーナッツは、他の多くの植物の種子とは少し違う、ユニークな特徴を持っています。それは胚乳がない「無胚乳種子」であるということです。

私たちが主食として食べているお米を見てみましょう。お米は「有胚乳種子」と呼ばれるタイプで、その中には「胚」と「胚乳」という2つの部分があります。この胚乳は、いわば植物の赤ちゃんである胚が成長するための特別なエネルギー源。お米の粒全体にぎっしりと、成長に必要な栄養が詰まっているんです。私たちが普段食べている白米は、お米の粒からもみがらやぬか、そして胚を取り除いた、この胚乳だけの状態。つまり、私たちは植物の赤ちゃんの“お弁当”を丸ごといただいているわけです。そう考えると、なんだか生命の力を分けてもらっているようで、少し神秘的に感じませんか?

植物の種子ができるまでのプロセスは、まるで小さな奇跡の連続です。まず、花の中心にある雌しべが、外から飛んできた花粉を受け取ります。そして、雌しべの根元にある子房の中で、花粉と結びついた胚珠が、やがて種子へと成長していきます。

ピーナッツは一体どこに栄養を貯めている?

さて、無胚乳種子であるピーナッツに話を戻しましょう。ピーナッツには、お米のような胚乳がありません。では、発芽に必要な栄養はどこに蓄えられているのでしょうか?

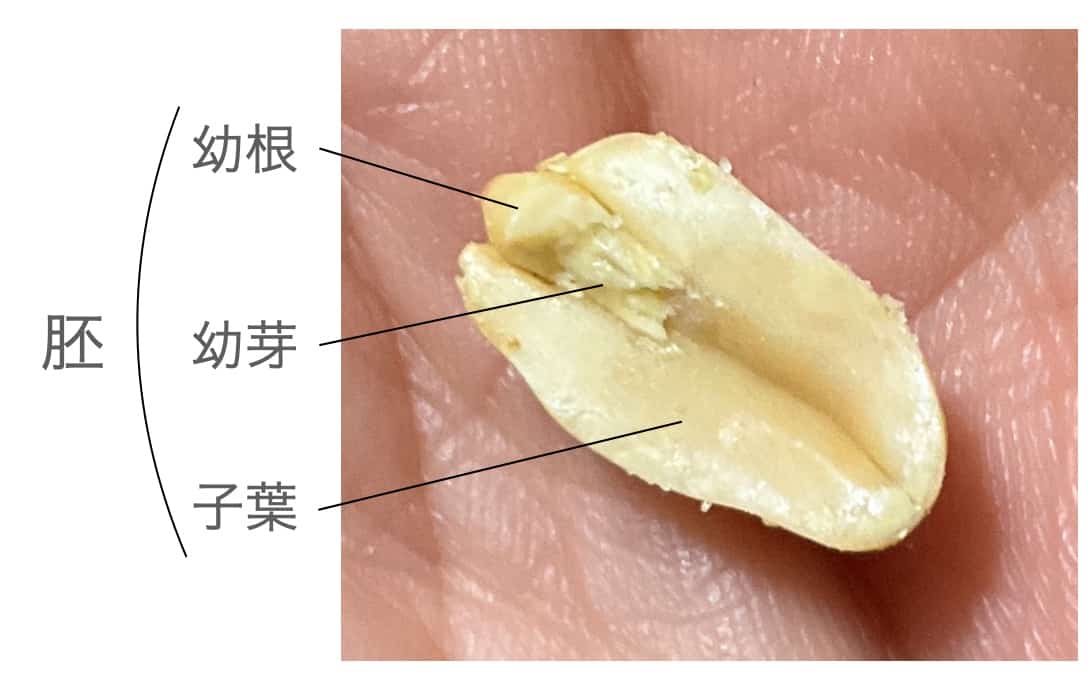

ピーナッツをよく観察してみると、その答えが見えてきます。実は、ピーナッツの食用部分のほとんどが、「子葉」と呼ばれる部分なのです。この子葉に、将来芽を出すための栄養がぎっしりと蓄えられています。そう、私たちが美味しく食べているのは、胚が成長するための大切な栄養貯蔵庫だったのです。

【準備するもの】

- ピーナッツ(殻付きが望ましい)

- ルーペまたは実体顕微鏡

- カッターまたはピンセット

- ノートと筆記用具

【観察の手順】

- ピーナッツの外観を観察する

- まず、殻付きのピーナッツを手に取り、殻の硬さや形状を確認します。

- 落花生(ピーナッツ)は「地中で育つ豆類」という特徴があることを伝えると、興味を持ちやすくなります。

- 殻を割って種子を取り出す

- ゆっくりと殻を割り、中の種子を取り出します。

- このとき、種子が2つに分かれていることを確認させましょう。

- 種子の構造を観察する

- ルーペや実体顕微鏡を使いながら、種子の表面を観察します。

- 種皮を剥がして、中にある 「幼芽」と「幼根」を見つけます。

- 子葉は発芽に必要な栄養を蓄えており、私たちが食べる部分です。

- 他の種子と比較する

- 胚乳がある種子(例えば、お米やトウモロコシ)と比較すると、違いがよく分かります。

- これによって「無胚乳種子」と「有胚乳種子」の違いが理解しやすくなります。

落花生も若い時期には胚乳細胞があります。無胚乳種子というのは、種子が散布される状態になった時に胚乳がみられない種子ということで、若い胚珠には胚乳があります。胚乳の細胞は子葉が成長するのに使われるのでしょう。

普段何気なく食べている食材も、理科の視点を持って観察すると新しい発見があります。次にピーナッツを食べるときは、ぜひ「子葉」「胚」「胚乳」の違いを思い出してみてくださいね!こちらも合わせてどうぞ。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください! ・運営者・桑子研についてはこちら ・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら ・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!