物理の点数が上がらない?原因は「公式の覚えすぎ」かもしれません(落下運動と物理基礎)

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

物理のテスト前、ズラリと並んだ公式のリストを前に「これを全部覚えるなんて無理だ…」と頭を抱えてしまった経験はありませんか? 実は、物理が得意な人ほど、たくさんの公式を丸暗記してはいないのです。「え、どういうこと?」と思いますよね。

今日は、物理が苦手なあなたを救う、とっておきの学習法をご紹介します。その合言葉は…「公式は覚えてはいけない!」です!

なぜ、物理の公式を丸暗記してはいけないの?

高校物理の序盤では、自由落下、鉛直投げ上げ、斜方投射…と、まるで呪文のような名前の公式がたくさん登場します。これらを見て頭が痛くなってきそうな気持ち、とてもよくわかります。

多くの人が、これらの公式を必死で覚えてテストに臨み、終わった瞬間に忘れてしまう…ということを繰り返しています。ですが、断言します。そのやり方なら、いっそ全部わすれてください。

実は物理という科目は、暗記で乗り切る学問ではありません。極端に言えば、教科書を見ながら解いてもいい、そんな科目です。大切なのは、公式を覚えているかどうかではなく、目の前の現象に対して「どの法則が使えるのか?」を見抜く力だからです。

それなのに、最初にたくさんの公式が出てくるせいで、「物理=暗気科目」という誤解が生まれ、苦手意識を持つきっかけになってしまうのは、本当にもったいない悪循環です!

物理が得意な人の頭の中はどうなっている?

では、物理が得意な人たちは何をしているのでしょうか? 彼らは、ごく少数の基本的な定義や公式だけを理解し、それ以外はその場で考えて…

公式を「作っている」のです!

これは、かつて偉大な科学者たちが行ってきた思考の追体験でもあります。例えば、ニュートンはリンゴが木から落ちるのを見て、「すべての物体の間には引力が働くのではないか?」という根本原理(万有引力の法則)を考え出しました。彼は、一つひとつの現象を覚えたのではなく、世界を貫くシンプルなルールを見つけ出し、それを数式という言葉で表現したのです。

公式を丸暗記するのではなく、その都度「作る」こと。これこそが、応用力を身につけ、物理を本当に理解するための最大のコツなのです。

覚えるのはたった2つ!最強の「基本公式」

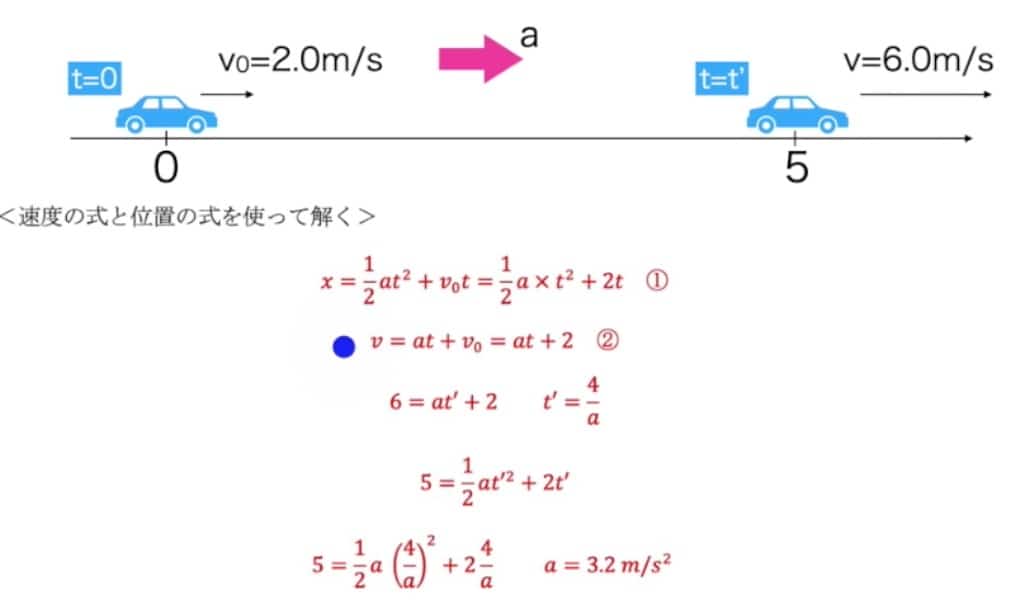

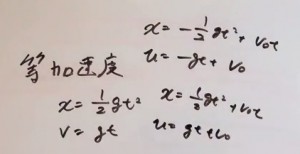

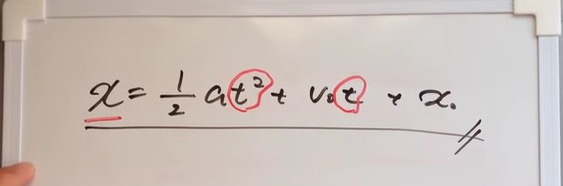

では、公式を作るために最低限覚えておくべき「道具」とは何でしょうか。実は、高校物理の力学(運動)の分野では、基本的に「等加速度直線運動」の2つの式だけで十分です(※)。こちらの動画で、その考え方の基本を解説しています。

※ v-tグラフを考えれば、この2つの式すらその場で作ることが可能です。しかし、あまりに頻繁に使うため、何度も作っているうちに自然と覚えてしまう、というのが理想的な状態です。

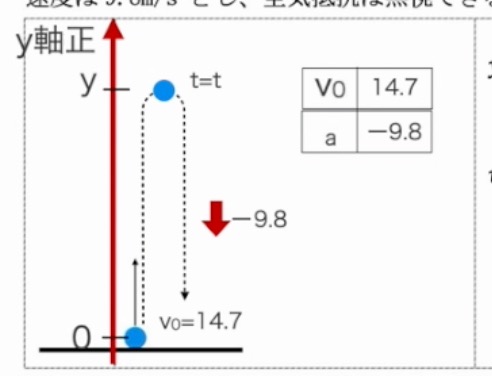

この2つの式をベースに、それぞれの現象に合わせて加速度や初速度の値を代入することで、自由落下や投げ上げなど、あらゆる運動の公式を導き出すことができます。

実践!自由落下の公式を「作って」みよう

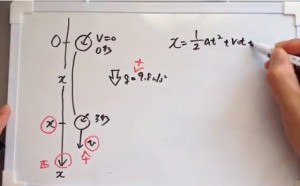

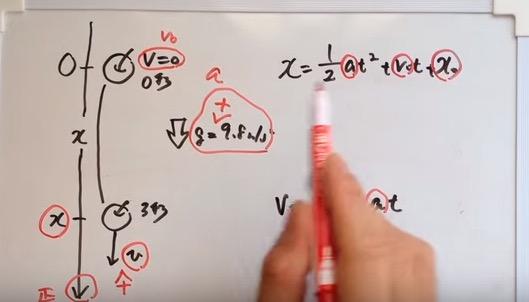

それでは、実際に自由落下の公式を作ってみましょう。ここでも、まずはあの「等加速度直線運動の公式」からスタートします。

この式の中で、時間とともに変化するのは位置(x)と時間(t)です。加速度(a)、初速度(v0)、初期位置(x0)は、問題文に書かれている「初期条件」なので、まずはこれらを探します。

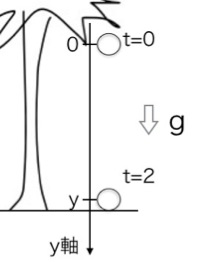

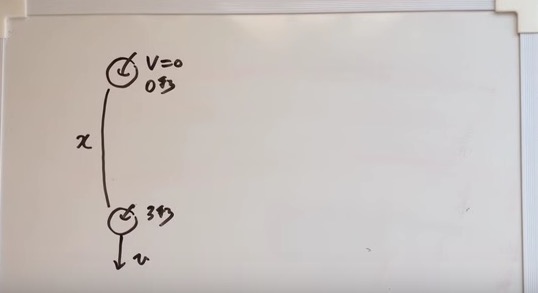

ステップ1:現象を絵でイメージする

まず、問題文を読んで現象を想像し、簡単な絵を描きます。物理はイメージが命です!

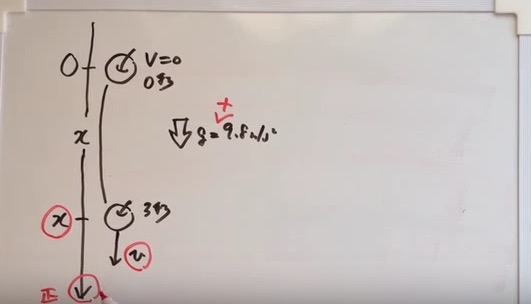

ステップ2:座標軸と初期条件を決める

次に、絵の中に座標軸(向き)を決め、加速度(a)、初速度(v0)、初期位置(x0)を探します。向きが重要なので注意しましょう。

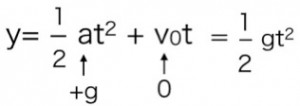

ステップ3:基本公式に代入する!

最後に、見つけた値を「等加速度直線運動の式」に代入します。これで完成です!

どうでしょうか?「自由落下の公式」を覚えていなくても、基本の式から作ることができましたね。

一見、遠回りに見えるかもしれません。しかし、まずは騙されたと思って、このやり方で問題を解いてみてください。ボールを2個使う問題や、有名な「モンキーハンティング」のような複雑な問題も、同じ考え方で解けるようになり、本当の応用力が身についてきます。

練習問題に挑戦!

では、さっそくこの「公式を作る」方法で、問題を解いてみましょう!

Q. 小球をある高い木の上から初速度0で落下させました(これを自由落下という)。ちょうど2.0秒後に地面に落下しました。この木の高さを求めてください。重力加速度は9.8m/s2とします。

答えをすぐに見ずに、まずは自分で手を動かして考えてみてくださいね!

↓

↓

↓

解説

3ステップ解法で解いていきましょう。

① 絵を描いて,動く方向に軸をのばす

軸は物体が落ちる 下向きを「正」 としましょう。

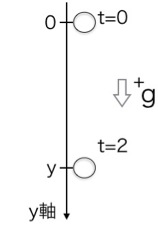

② 軸の方向をみて,初速度・加速度に+または−をつける

③ a,v0を「等加速運動の公式」に入れて問題にあった公式をつくる

ステップ②から、加速度 a=+g 、初速度 v_0=0 だとわかります。これを位置の式に代入します。

最後に、t=2.0 秒、g=9.8 を代入して高さを求めると、

y=1/2×9.8×2.0^2

=19.6≈20 m

となります。

もっと勉強してみたい方へ!

今回お話ししたような、物理の本質的な考え方をまとめた本を書きました。本でじっくり学びたいという方におすすめです。

『高校やさしくわかりやすい物理基礎』(文英堂)

1章 運動の表し方

|

等速直線運動・等加速度直線運動について、実験を通しその未来の状態を予測する式を作ってみましょう。 インタラクティブ教材 落下運動 |

|

|

等加速度直線運動について3つの式をつかって今回は捉えていきましょう。式を使いこなせれば、2次元・3次元へと拡張することができます。 |

|

|

| ・有効数字について |

とっつきにくい有効数字の基礎について、動画にまとめました。ただ慣れが必要な部分があります。問題演習で数をこなしましょう。 |

|

2章 落体の運動 |

等加速度直線運動の公式を使うと、落下運動について未来を予測することができます。様々な身近なものに適用できて感動の内容です! |

|

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!