物理実験の講師を福井にて行いました「物理への探究心を高める指導方法」2025/08/07

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

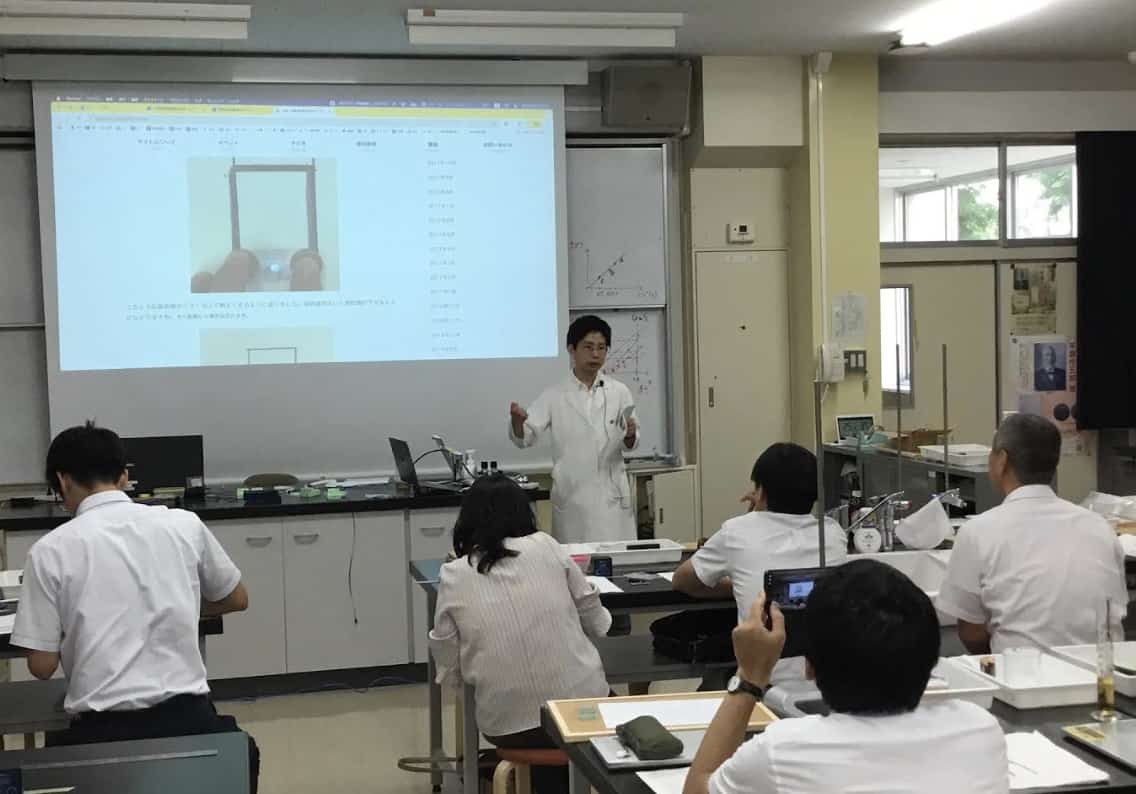

2024年8月7日、福井県教育総合研究所にて「物理好きが増える!物理への探究心を高める指導方法~求められる学びを取り入れて~」と題した研修の講師を務めさせていただきました。夏休みのお忙しい中、ご参加くださった先生方に心より感謝申し上げます。

今回の研修は、担当者のF先生の綿密な打ち合わせと、ご準備をたくさんしていただいて、リュックサック1つでこれました。感謝申し上げます。また福井には初めて来たのですが、以前から行ってみたかった、恐竜博物館へ行けたり、また旧友のいる山代温泉に行けたり(石川県ですが)と、前泊させてもらいました。当日は大雨の影響で新幹線が止まっているようで、当日から福井に入る予定で組んでいたら、行けなかったとヒヤヒヤしました。また福井県は南部先生や、杉田玄白先生!?の出身地ということで驚きました。

さて本題ですが、この研修は、教育現場で強く求められている「個別最適な学び」と「協働的な学び」を物理の授業でどう実現するか、そのヒントを見つけることを目的として開催しました。

私自身、今年の研究テーマとして「創造社会」で求められる資質・能力について探究しており、その中で、生徒一人ひとりの知的好奇心を刺激し、自ら学びを深めていく探究型授業の可能性を日々考えています。今回の研修では、明日からの授業にすぐに取り入れられる具体的なアイデアを、参加者の先生方と一緒に体験する形で進めました。

研修の様子

研修は、4人1グループに分かれ、ワイワイと実験に取り組む形式で行いました。用意したテーマは、物理の授業を面白く、そして深くするヒントが満載です。

- カードミラーを使った科学遊び: 鏡の反射の法則を遊び心いっぱいに学べるアクティビティです。

- マチ針を使った作図と物体の見え方の一致実験: 光の進み方を「見る」と「作図」が結びつく、物理現象と理論のつながりを実感する実験です。

- CMYウォーターキューブ: 色の三原色(CMY)の混色を水の混合で視覚的に理解する教材。物理の光の分野を、普段の生活にも関連づけて考えられるように工夫しました。

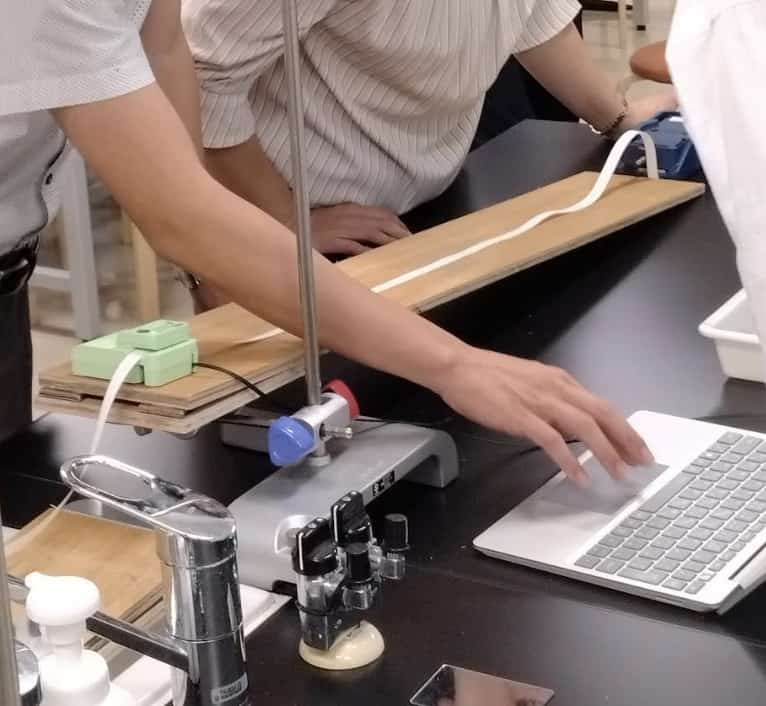

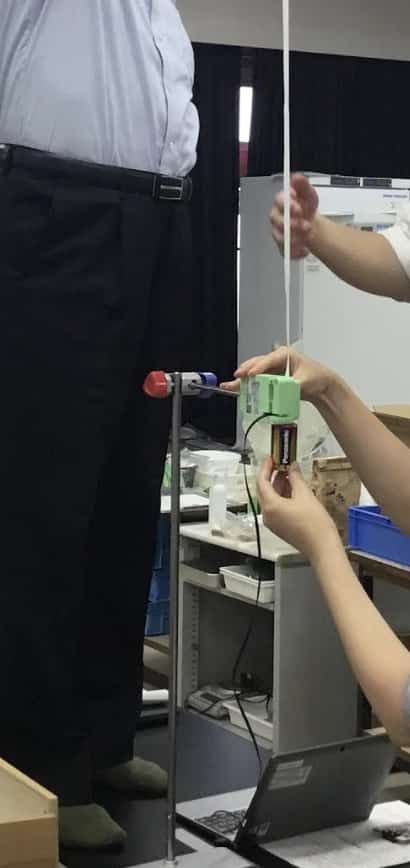

- 等速直線運動の探究(記録タイマーdを使って): デジタル記録タイマーを使い、生徒自身がデータを分析し、法則性を見出す探究活動を体験してもらいました。

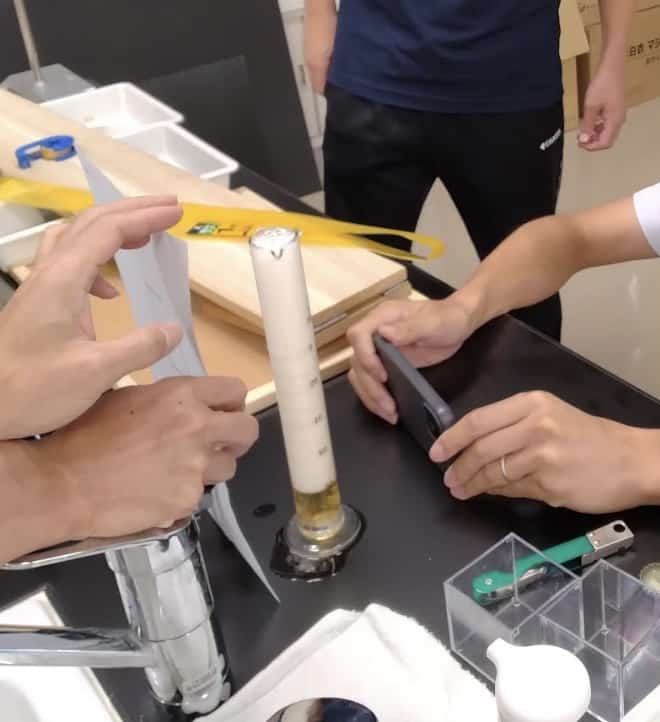

- ビールの泡の崩壊の規則性: 日常の何気ない現象に潜む物理法則を探る、ユニークな実験。先生方の「え、これも物理?」という驚きの声が聞こえてきそうでした。

これらの実習を通して、参加者の先生方は、生徒の知的好奇心をどう引き出すか、協働的な学びをどう促すかについて、活発に意見交換をされていました。

また、今回は Geogebra や お弁当の蓋を使った電場と電位の立体モデルといった教材も紹介しました。生徒の「わかった!」という瞬間を引き出すための、身近な材料を活用したアイデアも好評でした。

そして、探究レベルをさらに高める実践例として、先日ブログでもご紹介した「科学グッズ開発ゼミ」についても触れさせていただきました。生徒が自ら教材を開発するという、探究の集大成ともいえる活動に、多くの先生が関心をお持ちのようでした。

研修を終えて

参加された先生方のアンケート結果を見させていただいたのですが、研修を受けた満足度について驚きました。なんとアンケートに答えていただいた19名の方全員が「満足」としてくださりました(1名回収できず)。とても嬉しかったです。

ご参加いただいた先生方からは、「明日の授業で早速試してみます」「新しい視点が得られました」といった嬉しい感想をたくさんいただきました。一部抜粋して紹介します。

・普段の授業で導入できそうな内容が多く、2学期から取り入れられるものは取り入れていきたい。

・いままで自分の感覚でやってきたことが、先生の話をきいて、言語化された感じがした。

・現在の授業は模試対策や演習中心なので、「主体的・対話的で深い学び」に立ち帰る良い機会となった。予想と異なる結果が出た時の議論が楽しく、自分の知識を総動員して課題を解決しようという姿勢を生徒にも体験させたい。

・専門ではない教科の講義でしたが、自身の専門科目においても大きく還元できる内容で、非常に満足のいく講義でした。探究的な学びを目指した授業実践をしたいと思う。

・身近な道具で本当にたくさんの実験ができるんだと感動しました。また、他の先生方と共同実験できたことも、思考が深まり良かったです。

・体験する楽しさが、どうしてだろうと興味をもつ、知りたくなるきっかけになるということを改めて自分自身も体験しました。見た目が綺麗だとより引き込まれることも体験できました。

・探究的な学びを実現するためのヒントをたくさんいただけた。高校物理の内容になると中学校以上に抽象的になるが、イメージや身近な現象との紐付けが大切であり、生徒がそれらを具体的に考えられるからこそ、深い理解や探究心を高めることにつながると感じた。

・新しい教具やその具体的な活用、教具の自作とその活用、それらの背景にある授業実践上の狙いや工夫など、

大変多くの学びを得ることができました。

・理科の教科書にはない様々な教材を知ることができた。どれも、作りやすいという点が非常に良かった。

今回の研修を通じて、身の回りの現象を物理の視点で見つめ直す面白さや、実験を通して「なぜ?」を追究する楽しさを、改めて感じていただけたのなら幸いです。

今後も、物理が好きな生徒が増えるよう、そして探究する楽しさを知る生徒が増えるよう、教育現場の先生方と共に学びを深めていきたいと考えています。ご参加くださった皆様、本当にありがとうございました!

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!