食卓の科学!パッパ!「塩ふり」が “だるま落とし” と同じ原理ってホント?(慣性の法則)

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

キッチンは実験室!塩振りに隠された「慣性の法則」

「物理なんて学校の授業だけの話」なんて思っていませんか? 実は、毎日の食事を作るキッチンこそ、科学の不思議であふれた最高の実験室なのです。例えば、料理の仕上げに塩を振るあの動作。何気なくやっているその動きの中に、かのアイザック・ニュートンが発見した「慣性の法則」が見事に隠れているのをご存知でしたか?

「動き続けたい!」塩たちの主張

料理番組などで、シェフが高い位置から塩やコショウを「パッパッ」とリズミカルに振る姿、かっこいいですよね。 実はあの動き、単なるパフォーマンスではなく、理にかなった科学の活用例なのです。スローモーションで見てみましょう。

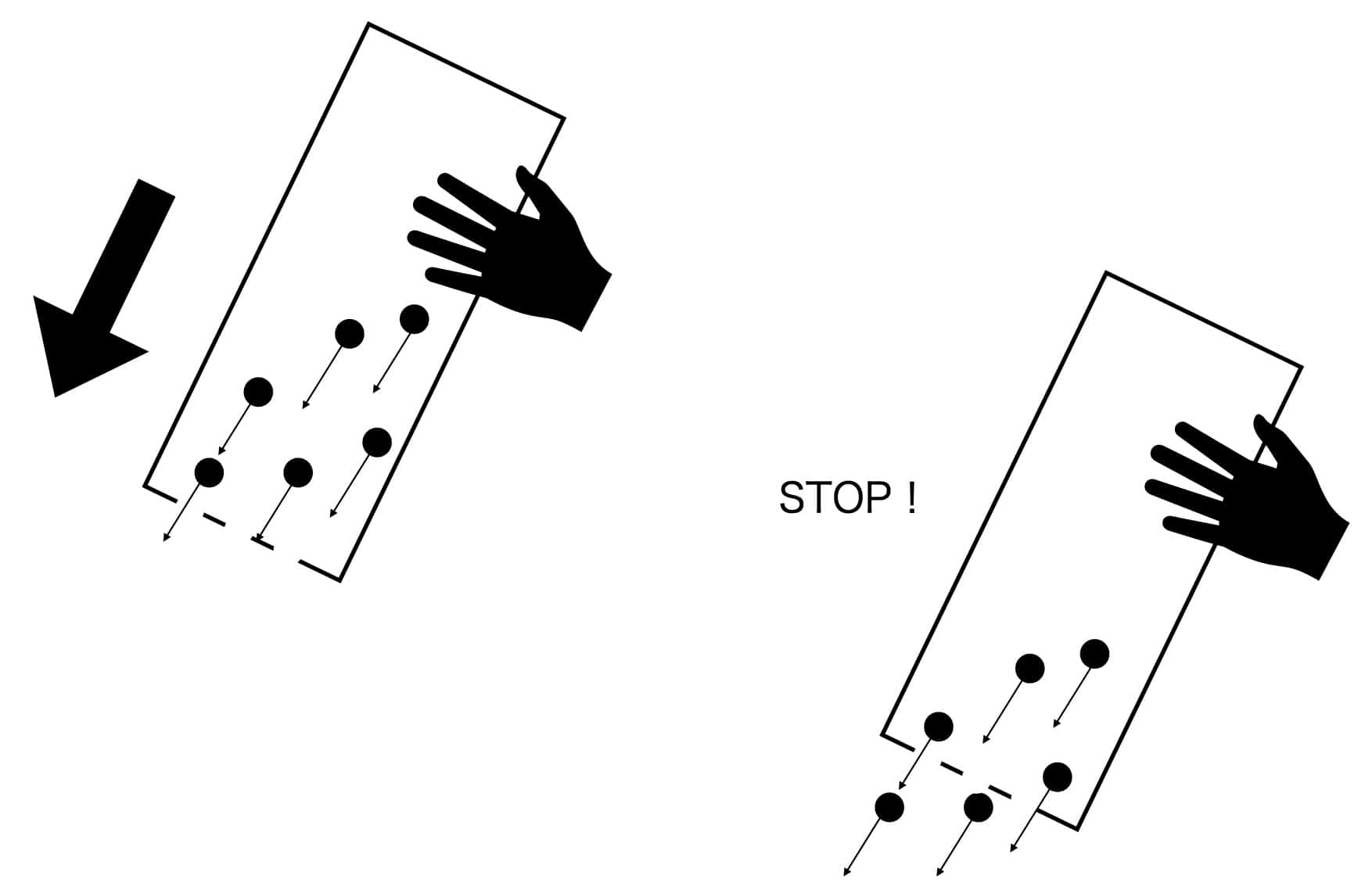

まず、塩が入った瓶を下にサッと素早く振り下ろします。このとき、瓶も中の塩も一緒に下へ向かって加速します。次に、手首を返して瓶の動きを「ピタッ」と急停止させます。ここがポイントです! 瓶は手で止められて止まりますが、中にいる塩たちは違います。 「え?私たちはまだ下に進みたいんですけど!」 と、今まで動いていた勢いそのままに、運動を続けようとするのです。

これが、「運動している物体は、等速直線運動を続けようとする」という、慣性の法則の一つです。 その結果、下に進み続けようとした塩だけが、止まった瓶の穴から勢いよく飛び出していく……というわけですね。

つまり、塩を振る動作は、「進み続けたい塩」と「急に止まった瓶」の間に生まれる“動きのズレ”を巧みに利用していたのです。

この原理は、大工さんの道具でも使われています。カンナの刃の調整や、トンカチの頭が緩んだとき、柄(え)の底をコンコンと叩きますよね? 柄を叩いて急に止めると、重たい金属部分は「まだ下に進みたい!」と慣性で動き続けるため、勝手に奥へと食い込んで固定されるのです。

次にキッチンで塩を振るとき、「今、私は慣性の法則を操っている…!」と意識してみてください。いつもの料理が、ちょっと知的な実験タイムに変わるかもしれません。

「止まっていたい!」もうひとつの慣性の法則

さて、先ほどは「動き続けたい」という慣性のお話でしたが、実はもう一つ、対になる法則があります。 パーティーなどで見かける、食器を乗せたままテーブルクロスだけをスッと引き抜くマジック。あれも魔法ではなく科学です。

これは「静止している物体は、力を加えない限りずっと静止し続ける」という性質を利用しています。 食器たちは「ここに留まっていたい!」と思っているため、摩擦が起きないように素早くクロスを引き抜けば、食器はその場に残るのです。

お家でできる!慣性の法則・面白実験

学校の授業で定番の「だるま落とし」も、この「留まろうとする性質」を利用した遊びです。

一番下のコマを素早く弾き飛ばすと、上に乗っているコマたちは「動きたくないよ〜」とその場に留まろうとするため、ストンと真下に落ちて着地します。この「その場に留まろうとする力」をもっとダイナミックに、そして美しく観察できる実験をいくつかご紹介しましょう。

一瞬の芸術!水風船の空中分解

水風船を空中で割ったらどうなると思いますか? 中の水は、風船という「殻」がなくなっても、一瞬だけボールの形のまま空中に留まるのです!まるで時間が止まったような不思議な光景、ぜひ動画でご覧ください。

指先だるま落としに挑戦

さらに、コインとビンを使った「指先だるま落とし」もおすすめです。 ビン口に乗せたカードを弾き飛ばし、上のコインだけをビンに落とす実験です。意外と難しいのですが、コインが吸い込まれるように「ストン!」とビンの中に落ちた瞬間の快感はたまりません!

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください! ・運営者・桑子研についてはこちら ・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら ・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

2月のイチオシ実験!梱包材で遊ぼう!

- 静電気の時期になってきました。子供と一緒に梱包材で盛り上がろう!→ やめられなくなる!静電気実験20

体中に梱包材をはりつけてみよう!

体中に梱包材をはりつけてみよう!

テレビ番組等・科学監修等のお知らせ

- 「月曜から夜更かし」(日本テレビ)にて科学監修・出演しました。

書籍のお知らせ

- 1/27 『見えない力と遊ぼう!電気・磁石・熱の実験』(工学社)を執筆しました。

- サクセス15 2月号にて「浸透圧」に関する科学記事を執筆しました。

- 『大人のための高校物理復習帳』(講談社)…一般向けに日常の物理について公式を元に紐解きました。特設サイトでは実験を多数紹介しています。※増刷がかかり6刷となりました(2026/02/01)

- 『きめる!共通テスト 物理基礎 改訂版』(学研)… 高校物理の参考書です。イラストを多くしてイメージが持てるように描きました。授業についていけない、物理が苦手、そんな生徒におすすめです。特設サイトはこちら。

講師等・ショー・その他お知らせ

- 2/20(金)「生徒の進学希望実現支援事業」研究授業@福井県立若狭高等学校 講師

- 3/20(金) 日本理科教育学会オンライン全国大会2026「慣性の法則の概念形成を目指した探究的な学びの実践」について発表します。B会場 第3セッション: 学習指導・教材(中学校)③ 11:20-12:20

- 7/18(土) 教員向け実験講習会「ナリカカサイエンスアカデミー」の講師をします。お会いしましょう。

- 10/10(土) サイエンスショー予定

- 各種SNS X(Twitter)/instagram/Facebook/BlueSky/Threads

Explore

- 楽しい実験…お子さんと一緒に夢中になれるイチオシの科学実験を多数紹介しています。また、高校物理の理解を深めるための動画教材も用意しました。

- 理科の教材… 理科教師をバックアップ!授業の質を高め、準備を効率化するための選りすぐりの教材を紹介しています。

- Youtube…科学実験等の動画を配信しています。

- 科学ラジオ …科学トピックをほぼ毎日配信中!AI技術を駆使して作成した「耳で楽しむ科学」をお届けします。

- 講演 …全国各地で実験講習会・サイエンスショー等を行っています。

- About …「科学のネタ帳」のコンセプトや、運営者である桑子研のプロフィール・想いをまとめています。

- お問い合わせ …実験教室のご依頼、執筆・講演の相談、科学監修等はこちらのフォームからお寄せください。