花のしくみを観察しよう!ツツジとアブラナの分解実験!(OPPテープで長期保存!)

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

アブラナとツツジの花のつくりを調べてみよう!

春になると、さまざまな花が咲き始めます。今回は、中学1年生の理科(生物分野)で取り上げる「花のつくり」について、アブラナとツツジを観察しながら学びました。

アブラナの花の観察

私は関東地方の南部、千葉県に住んでいるのですが、アブラナはこの地域では、4月中旬から咲き始め、下旬には散り始めることがわかりました。そのため、通常の授業とは順番を変えて、4月の授業で花を観察し、分解して調べることにしました。観察したアブラナの花は、すでに下の方に実ができており、植物の成長の早さを実感しました。

空き地にあるアブラナをバケツに入れて自宅から持ってきました

5月に入って再び観察してみると、花はすべて散り、実だけが残っていました。花の観察には「時期」が重要であることがよくわかりますね。

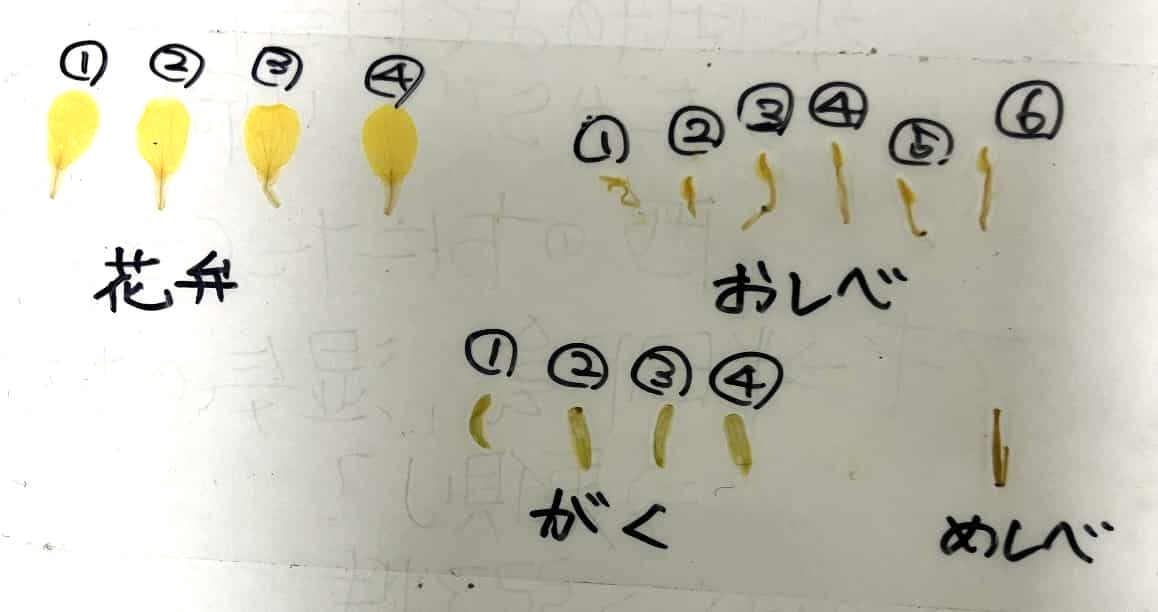

アブラナの花を分解してみる

アブラナの花をピンセットで慎重に分解し、それぞれの部分をセロテープに貼り付けて分類しました。ある生徒の作品を写真に収めましたが、とても丁寧に整理されていました。同僚の先生のアイデアで 幅広のOPPテープ(オリエンテッドポリプロピレン) を用意しました。これにより、花をしっかりと貼り付けることができ、観察しやすくなりました。

3M スコッチ ガムテープ 梱包テープamazon

花弁は4枚あります。

がくは4枚、おしべは6本、めしべは1本ありました。花弁がわかれており、離弁花(りべんか)ですね。マジックで番号を振らせるといいですね。

アブラナの花の構造は以下の通りです。

- がく:4枚

- 花弁:4枚

- おしべ:6本

- めしべ:1本

花のつくりを実際に分解して確認することで、それぞれの器官の役割がよく理解できました。

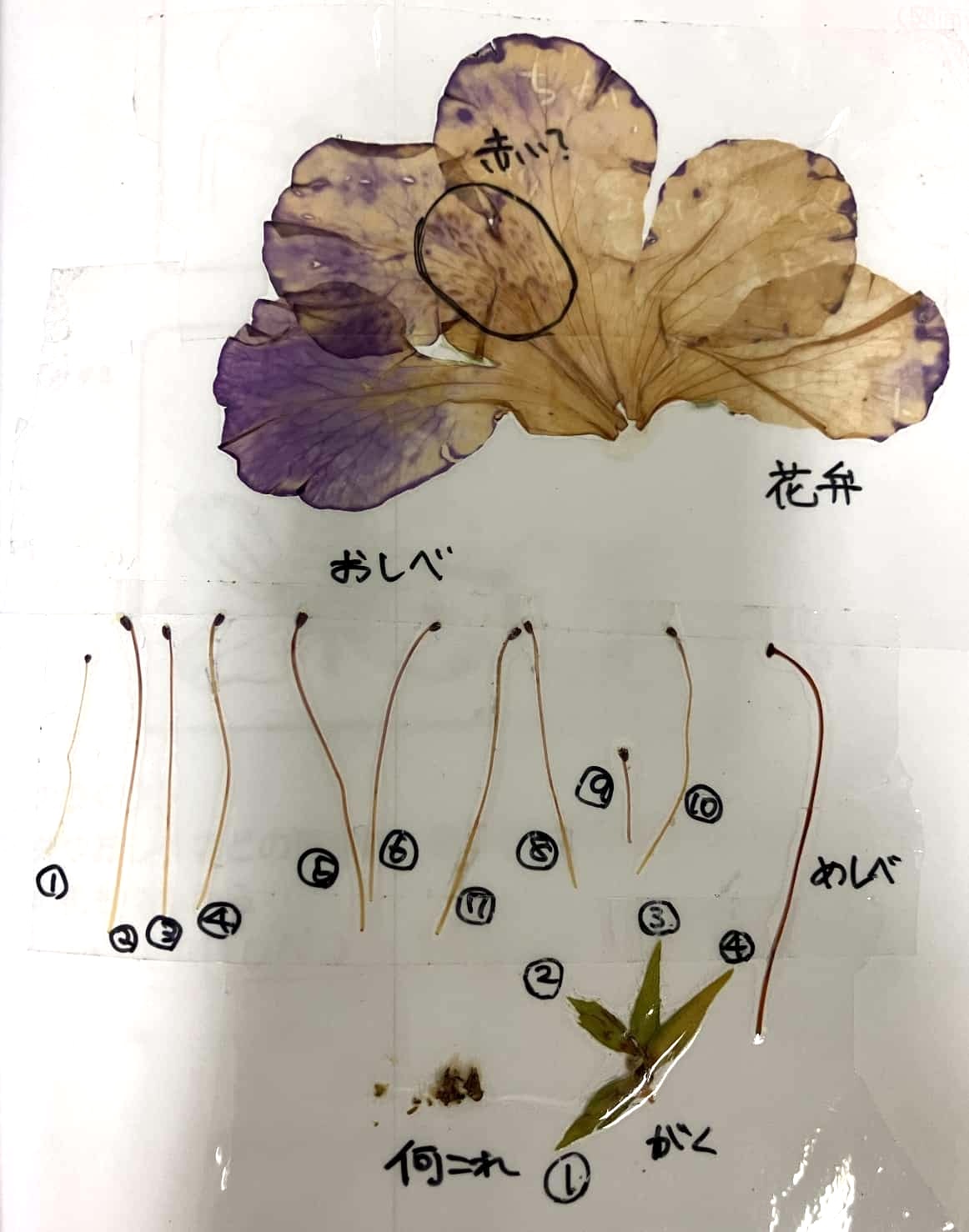

ツツジの花の観察

ツツジは4月下旬から5月にかけて咲きました。満開の時期を狙い、観察を行いました。ツツジは合弁花のため、花弁が互いにくっついていて分解しにくく、苦戦する生徒も多くいました。しかし、それがツツジの特徴であり、花の種類による違いを知る良い機会となりました。

学校のツツジを採取しました。

自分のものは自分で取る

ツツジの花を分解する工夫

ツツジは花弁がくっついているため、分解が難しいのですが、ツツジの花の構造は以下の通りです。

おしべは10本、めしべは1本

おしべが一本どっかに行ってしまったか?

こちらは2月後の生徒のファイルです。時間が経ってくると、色が落ちてきますが、それはそれで綺麗。

蜜標 (みつひょう)またはガイドマークと呼ばれるもので、昆虫に蜜のありかを伝えるためにあるそうです。

- がく:5枚

- 花弁:5枚(合弁)

- おしべ:10本

- めしべ:1本

ツツジは誰でも知っている木ですが、身近なものほど先入観がじゃまをして詳しく観察することができないものです。本当はほとんど何にも知らなかったりします。

花の保存方法

観察した花は、ノートやプリントに貼り付けて保管するとよいでしょう。ただし、OPPテープで貼り付ける際には、空気をしっかり抜いて密着させることが大切です。そうすることで、約半年間は綺麗に保存できます。

また、押し花にするのもおすすめです。時間が経っても美しい形を保つことができるため、理科の記録としても役立ちます。

このように、実際に花を観察しながら学ぶことで、植物の構造や仕組みをより深く理解することができます。これからも身近な植物を観察しながら、理科の知識を楽しく身につけていきましょう!

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!