目に見えない「電流」を動画に撮る!センサーが暴く「電気のバケツ」が空になる瞬間(コンデンサー充放電実験)

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

「力」や「電流」…。目に見えないのに、確かにそこにあるもの。 理科が、特に物理が難しく感じられるのは、この「見えない相手」と戦わなければならないからかもしれません。小学校の頃は、植物の成長や昆虫の観察など、目に見える変化が楽しかったのに…と、理科から心が離れてしまう人も多いのではないでしょうか。

実は、ぼく自身がそうでした。 でも、ある「コツ」をつかんでから、その「見えなさ」こそが物理の面白さだと気づいたのです。

なぜ物理は難しく感じるのか?

目に見えないものを理解する一番の近道は、それを「可視化(見える化)」することです。

たとえば、「力」は目に見えませんが、ばねばかりの「伸び」として見ることができます。「電流」も、電流計の「針の動き」として見ることができます。

でも、これらは一瞬の「点」でしかありません。 もし、この目に見えないものの「動き」そのものを、連続的な「動画」として捉えることができたら、どうでしょう?

暗闇を照らす「センサー」という武器

そこで登場するのが、現代の科学実験に欠かせない「センサー」です。 力センサーや電流センサーを使えば、目に見えない現象の変化を、リアルタイムでグラフにして映し出すことができます。

この「リアルタイム」というのが最大のポイントです。 たとえば、風船がしぼむ様子を想像してください。10秒ごとに写真を撮る(パラパラ漫画)のと、最初から動画で撮るのとでは、どちらが風船の勢いの変化がよくわかるでしょうか? もちろん、動画ですよね。

センサーは、目に見えない電流や力の「動画」を撮ってくれる魔法の道具なのです。

今日は、学校の理科室にあるような本格的なセンサーを使って、「電気のバケツ」が空っぽになる瞬間を「見える化」した実験をご紹介します。ご家庭では難しい実験ですが、「こんな世界があるんだ!」とワクワクしていただければ幸いです。

科学のレシピ:電気のバケツが空になる瞬間!

【用意するもの】

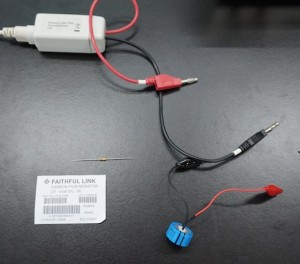

- ナリカのイージーセンス(電流センサー):目に見えない電流の変化を動画(グラフ)にする装置

- コンデンサー(1F):電気を一時的に溜めておく「電気のバケツ」です。

- 抵抗(1Ω):電気の流れにくさ。電気の通り道にある「関所」のようなものです。

- 電源装置:コンデンサーに電気を溜める(充電する)ための装置

【実験の目的】 「コンデンサー(電気のバケツ)」に電気を溜めたあと、一気に空っぽに(放電)させます。 そのとき、「電気の流れる勢い(電流)」が時間とともにどう変化するかを、センサーで丸裸にします!

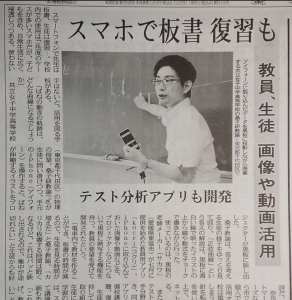

以前の授業では、この実験をストップウォッチで10秒ごとに値を読み取り、手でグラフを描くという「パラパラ漫画」方式でやりました。それでもグラフは描けますが、とても大変です。

今回は、センサーと電子黒板(大きなテレビ画面)を使って、クラス全員で「動画」として観察します。

手順と、見えてきたもの

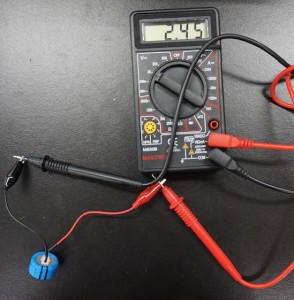

1.コンデンサー(バケツ)に電気を溜める 電源装置を使って、コンデンサーを約2.45Vまで充電しました。これでバケツは電気で満タンです。

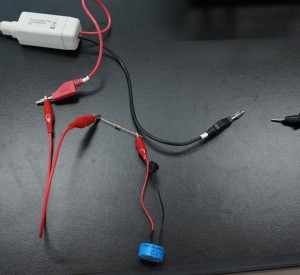

2.回路を組む 満タンのコンデンサー、電流センサー、抵抗(関所)を一つの輪(回路)につなぎます。まだスイッチは入れません。

3.測定スタート! そして放電! センサーの測定ボタンを押すと同時に、回路のスイッチをON! コンデンサーから電気が一気に流れ出します(放電)。

その瞬間の様子が、こちらの動画です。

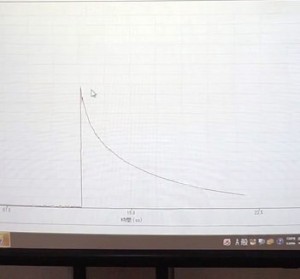

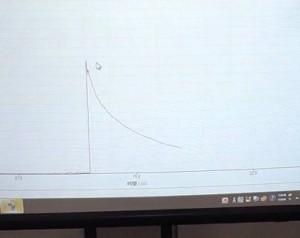

画面に注目してください! スイッチを入れた瞬間、電流(グラフの縦軸)がグンッ!と最大になり、その後、きれいなカーブを描きながらゼロに近づいていくのがわかりますか?

これは、水の入ったバケツの底に穴を開けた時とそっくりです。 水が満タンの時(=電気が満タン)は水圧が強くて勢いよく水が出ますが、水が減るにつれて水圧が弱まり、最後はチョロチョロとしか出なくなりますよね。

あの「勢いの変化」が、電気の世界でもそっくりそのまま起こっていることが、グラフではっきりと「見えた」のです。

このグラフがリアルタイムで目の前に描かれていく様子に、生徒たちからは「おおーっ!」と感動の声が上がりました。

グラフが教えてくれた「本当の量」

センサーのすごいところは、これで終わりません。 このグラフ(電流の時間変化)には、もっと大切な情報が隠されています。

高校の物理や数学では「積分(せきぶん)」という計算を習います。難しそうに聞こえますが、これは「グラフの面積を計算すること」とほぼ同じ意味です。

「電流(流れの勢い)× 時間 = 流れた電気の総量」 なので、このグラフの面積こそが、コンデンサーから流れ出た「電気の総量」そのものなのです。

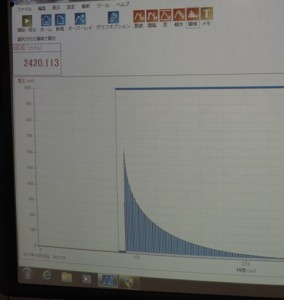

イージーセンスなら、この面積計算(積分)も一瞬です。 計算結果は「2.42C(クーロン:電気の量を表す単位)」でした。

この「2.42C」という実験結果と、理論(Q=CVという公式)から計算した「最初にバケツに溜めたはずの電気の量」を比べます。 (計算は省略しますが、理論値もほぼピッタリの値でした!)

「見える」から「わかる」へ

手計算でパラパラ漫画を作っていた時は、ただの「作業」だったかもしれません。 でも、センサーで現象が「生きている動画」として見えた瞬間、生徒たちの目の色が変わりました。

「積分(グラフの面積)って、本当に流れ出た電気の合計なんだ!」 「公式で計算した値と、実験で測った合計がほぼ同じだ!」

目に見えない物理現象が、センサーという武器によって「見える化」され、理論と実験がピタリと一致する。この瞬間の感動こそが、理科の醍醐味です。

学校にイージーセンスのようなセンサーが一つでもあれば、理科の授業はもっとエキサイティングになりますね!

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・科学のネタ帳の内容が本になりました。詳しくはこちら

・運営者の桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!