理科の先生の本気DIY!「張り子の術」で巨大キャラクターを生み出す科学レシピ

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験!

体育祭、きぐるみ、そして科学実験。一見すると全く関係のないこれらの言葉が、一本の線で繋がるとしたら、なんだかワクワクしませんか?

ある年の体育祭前、「先生、きぐるみリレーに出てほしいんです!」という生徒からの突然のお願い。ただ走るだけではつまらない。僕が大切にしている「どうせやるなら、とことん楽しむ」というモットーに火がつきました。やるからには、自分たちの手で最高の相棒(きぐるみ)を作り上げたい!

そこから、きぐるみ作りのプロである同僚のI先生と共に、毎年手作りのきぐるみで体育祭を駆け抜けるのが恒例となりました。昨年は『アナと雪の女王』のオラフ、そして今年はスヌーピーとチャーリー・ブラウン。試行錯誤を重ねるうち、この一見ただの工作に、科学模型作りの奥深い技術が応用できることに気づいたのです。

今回は、体育祭を盛り上げた「きぐるみ作り」を通して、実は科学実験の立体モデル制作にも役立つ、驚きのテクニックをご紹介します。楽しみから生まれた技術が、どうやって学びの世界に繋がっていくのか。その秘密をのぞいてみましょう!

鉄道模型の技術を応用!巨大きぐるみ製作レシピ

巨大で複雑な形を、軽くて丈夫に作る。そのヒントは、鉄道模型で山や谷のリアルな地形を作り出す技術にありました。基本は、まず骨組みで構造を作り、その上から表面を固めていく方法です。今回はスヌーピーを例に、その手順を見ていきましょう。

■ 用意するもの

ダンボール、木工用ボンド、半紙(または新聞紙)、ハサミ、カッター、布テープ、ガムテープ

■ 手順

1.骨組みのパーツを作る

まずは設計図の基本となるパーツ作りから。ダンボールを幅10cm〜15cmほどの細長い帯状に、たくさん切り出していきます。これがキャラクターの輪郭や体の厚みを形作る骨格になります。

2.立体的に骨組みを組み立てる

切り出したダンボールの帯を、ガムテープで繋ぎ合わせながら、頭や胴体の骨組みを立体的に組み立てていきます。ポイントは、強度を保ちつつも軽量に仕上げること。ドーム状にしたり、格子状に組んだりすることで、少ない材料でも驚くほど頑丈な構造が生まれます。これは、建築における「トラス構造」にも通じる考え方です。

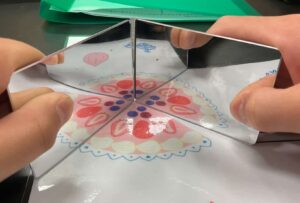

3.「張り子」の技術で表面を固める

骨組みが完成したら、いよいよ表面作りです。バケツなどの容器に木工用ボンドを入れ、水で少し溶いておきます。そこに半紙を浸し、骨組み全体にペタペタと貼り付けていきましょう。これは日本の伝統工芸「張り子」と同じ原理。紙の繊維(セルロース)がボンドの樹脂で固められることで、乾燥するとカチカチの硬い殻に変化します。

4.乾燥と重ね貼り

しっかりと乾かすのが成功の鍵。天候にもよりますが、丸1日〜2日は待ちましょう。完全に乾いたら、同じ手順で半紙を重ね貼りします。これを3回ほど繰り返すことで、叩いても壊れないくらいの強度になります。

5.装飾して命を吹き込む!

最後は一番楽しい仕上げの作業。スプレーで全体に色をつけたり、ポスターカラーで目や鼻を描いたりして、キャラクターに命を吹き込んでいきましょう!

遊びから生まれる未来の教材

この技術、何かに応用できそうだと思いませんか?

例えば、物理の授業で登場する「電場」や「等電位面」。これらは目に見えないため、生徒たちがイメージしにくい概念の代表格です。しかし、このきぐるみ作りの手法を使えば、プラスとマイナスの電荷が作る複雑な電位の「山」や「谷」を、巨大な立体モデルとして可視化することができます。

鉄道模型が「等高線」を頼りに地形を作るように、計算された「等電位線」を元に骨組みを組めば、科学的に正確で見ごたえのある教材が作れるはずです。目に見えないものを形にして見せる。これこそ、生徒たちの理解を劇的に深める効果的な方法だと信じています。

一つの楽しい挑戦が、新しい教材開発のアイデアに繋がっていく。みなさんなら、この技術をどんな面白いことに使ってみたいですか?「恐竜の骨格模型が作れそう!」「分子の巨大モデルもいいかも!」など、みなさんのひらめきもぜひ教えてください。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・科学のネタ帳の内容が本になりました。詳しくはこちら

・運営者の桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!