【鏡で食べかけのケーキが復元!?】中学生が夢中になるカードミラー実験のススメ

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験!

鏡の前に立つと、そこにいる「もう一人の自分」。当たり前のようで、実はとても不思議な鏡の世界へようこそ。もし、その鏡が1枚ではなく2枚になったら…そこには一体どんな光景が広がっているのでしょうか?

「難しそう…」なんて心配はご無用です。今回は、100円ショップのアイテムで、あっと驚くような美しい世界を創り出す、魔法のような科学実験をご紹介します。子どもから大人まで、誰もが「おおっ!」と声を上げてしまうこと間違いなしの、光のイリュージョンを体験してみませんか?

たった2枚の鏡でホールケーキが出現!?

理科の授業で鏡の単元を教えるとき、光の進み方や像のでき方を言葉や図だけで説明しても、なかなか面白さが伝わりにくいものです。生徒たちの「?」という表情が、「!」に変わる瞬間が見たい。そんな思いからたどり着いたのが、この実験です。

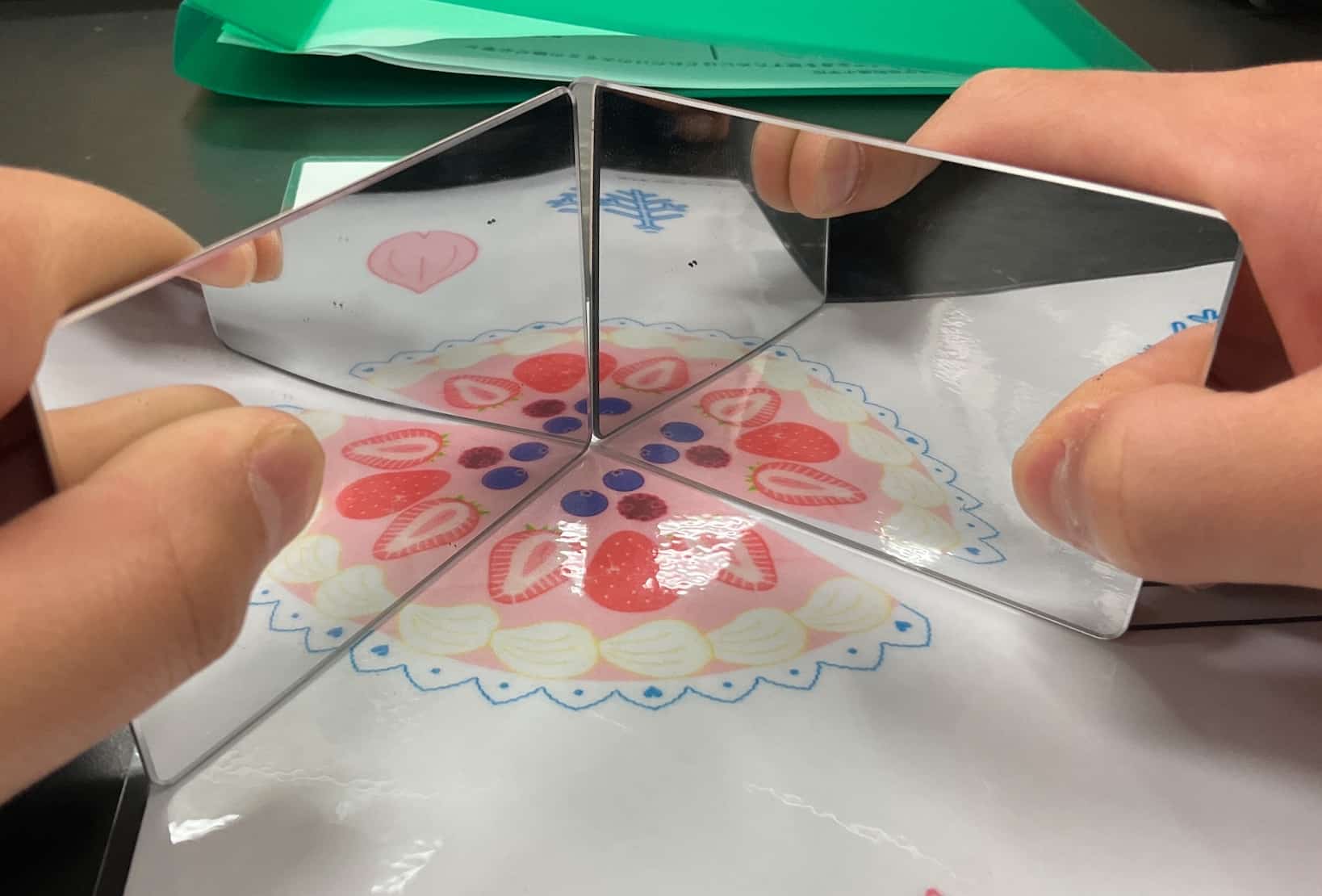

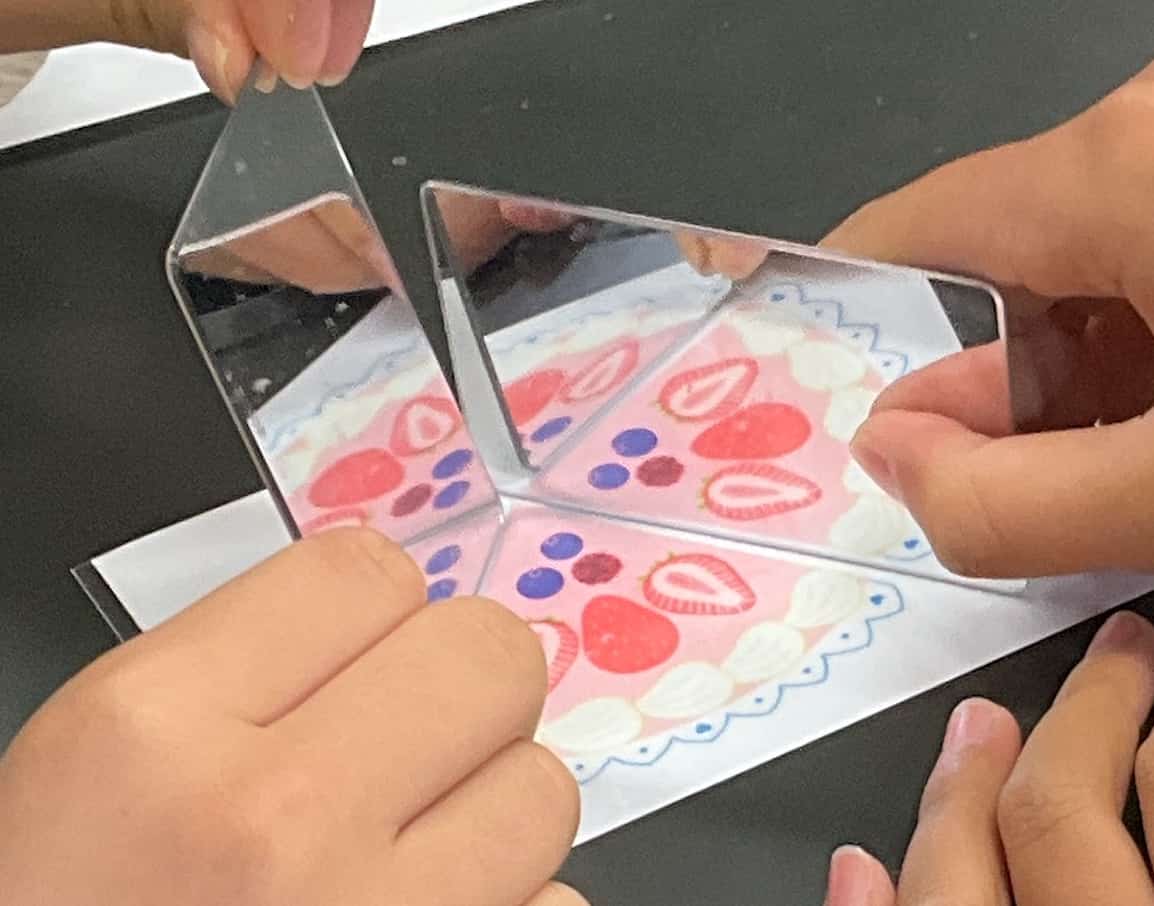

主役は、4分の1にカットされたケーキのイラスト。これを2枚の鏡で挟むと…なんと、まるで魔法のように1つのホールケーキが現れるのです! この不思議な現象を通して、鏡が生み出す像の秘密や、対称性の美しさを楽しく学ぶことができます。

実験の準備と手順

【準備するもの】

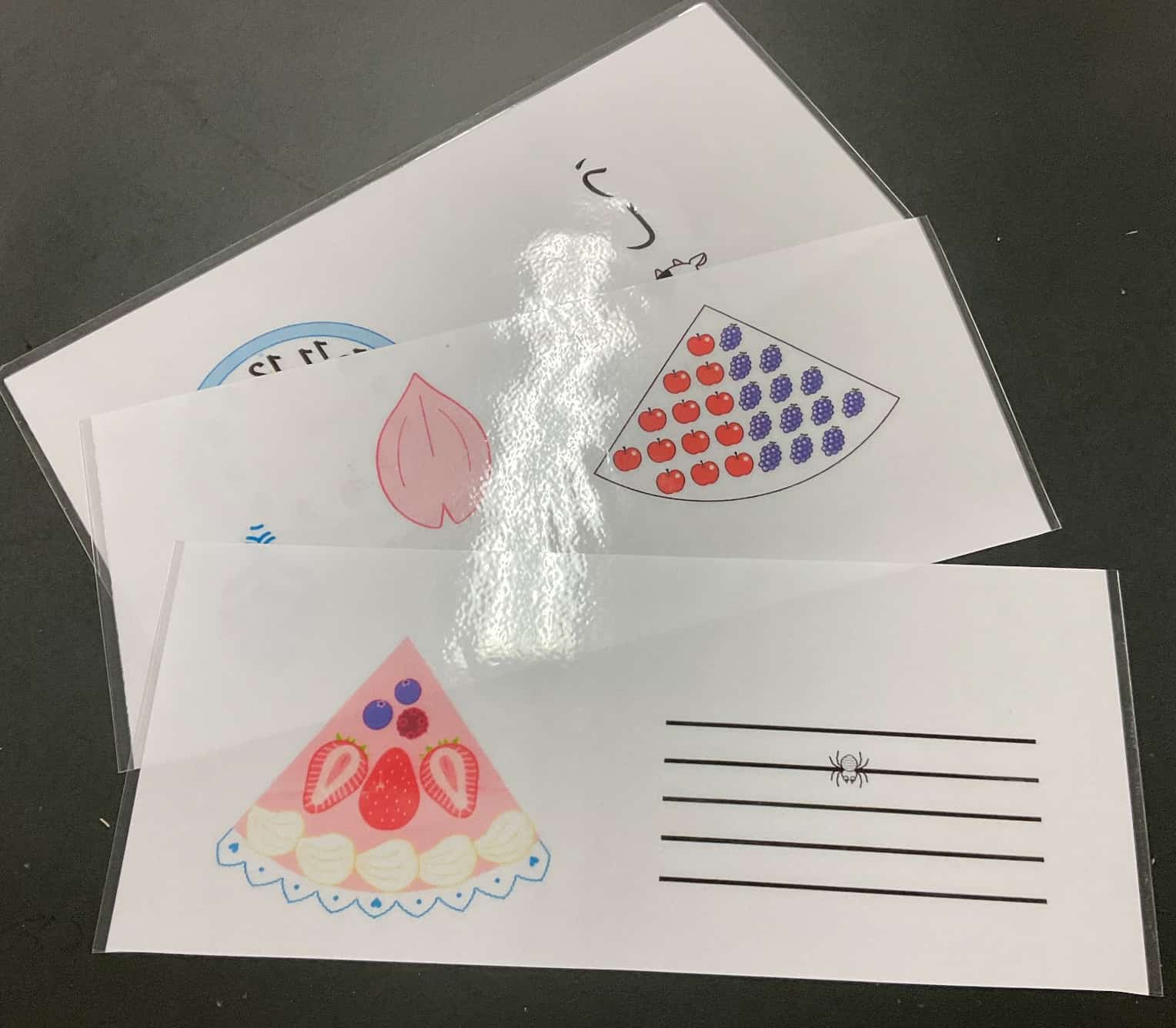

- カード型ミラー:2枚(100円ショップで手に入ります。生徒一人ひとりに配れる手軽さが魅力です)

- 実験用イラストシート(4分の1カットのケーキや星形など、対称性のある図形がおすすめです)

- 厚紙やテープ(鏡を立てやすくするためにあると便利です)

【手順】

- 4分の1ケーキのイラストを印刷し、机の上に置きます。

- カードミラーを2枚使い、イラストの角に合わせて90°の角度で立てます。

- 2枚の鏡の間をそっとのぞいてみましょう。…どうですか? 鏡の中にケーキの像が映り込み、見事なホールケーキが見えるはずです!

- さらに、鏡の角度を少しずつ狭めてみましょう。60°、45°と変えていくと、見えるケーキの数(像の数)がどんどん増えていくのが観察できます。まるで万華鏡の世界ですね!

鏡が創り出す無限の世界、その科学的秘密とは?

この不思議な現象は、「光の反射」によって起こります。鏡に映ったケーキの像が、さらにもう一方の鏡に映り、その像がまた向かいの鏡に…というように、光が反射を繰り返すことで、たくさんの像(虚像)が見えるのです。これを「合わせ鏡」と呼びます。

では、なぜ角度によって像の数が変わるのでしょうか?そこには面白い法則が隠されています。

- 像の数の秘密:実は、見えているモノ(実物+像)の合計数は、「360° ÷ 鏡の間の角度」という簡単な式で計算できます。例えば、90°のときは「360 ÷ 90 = 4」。実物が1つなので、像は3つ見え、合計4つでホールケーキになるのです。60°なら合計6個、45°なら合計8個のケーキが見える計算になります。ぜひ、実験で確かめてみてください。

- 対称性の発見:この実験は、算数や美術にもつながる「対称性」の学習にもぴったりです。ケーキや星形が美しく見えるのは、それらが線対称な図形だからです。自然界に目を向ければ、蝶の羽や雪の結晶など、多くの美しいものが対称性を持っています。この実験は、科学的な視点だけでなく、物事の「美しさの仕組み」に気づくきっかけも与えてくれます。

日常に隠された合わせ鏡の世界

この「合わせ鏡」の技術は、私たちの身の回りでも活躍しています。

例えば、科学技術館にある展示。下の写真のように、2枚の大きな鏡を使うことで、まるで無限に空間が広がっているかのような不思議な体験ができます。

また、アーティストの草間彌生さんの作品「インフィニティ・ミラー・ルーム」は、部屋中を鏡張りにすることで、無限の空間を創り出すアートです。さらに、美容室で後頭部を確認するときに使う手鏡も、合わせ鏡の一種ですね。

たった一枚のイラストと2枚の鏡から始まるこの実験は、光の性質から、数学的な法則、アート、そして日常の中の科学へと、学びの世界を大きく広げてくれます。何より、誰もが「わあ、面白い!」と感じる視覚的なインパクトは、理科の“楽しい”を体験する最高の入り口になるはずです。

ぜひ、ご家庭や教室で、この小さな光の魔法を試してみてください!

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!