比べてビックリ!富士山・キラウエア・昭和新山、三大火山の個性と秘密(GoogleMapの3D画像観察)

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

「火山」と聞いて、あなたが思い浮かべるのはどんな形ですか?きっと多くの人が、あの美しい富士山のような、すっと天に伸びる円錐形を想像するのではないでしょうか。でも実は、世界にはまるで巨大なパンケーキのように平べったい火山や、ゴツゴツした岩山のような火山も存在するのです。

今回は、おなじみのGoogleマップ(Google Earth)を使って、時空を超えた火山探検に出かけましょう!パソコンやスマホ一つで、縮尺をそろえて見比べるだけで、地球のダイナミックな営みが手に取るように見えてきますよ。

Google Earthで時空トラベル!火山の姿を比べてみよう

GoogleマップやGoogle Earthには、地球を立体的に眺められる3D表示モードがあります。この機能を使うと、まるで飛行機に乗っているかのように、世界中の火山を様々な角度から観察できます。

- WebブラウザでGoogle Earth(https://earth.google.com/)を開きます。

- 画面右下にあるビュー設定のボタンを探します。

- 現在「2D」表示になっている場合、このボタンは「3D」または「地球」(または「地球儀」のアイコン)などと表示されています。

- このボタンをクリックすると、表示が3Dモードに切り替わり、地図が傾斜して建物などが立体的に表示されます。

- マウスやキーボードの操作で、自由に地図を傾斜・回転させて探索できます。

- Shiftキーを押しながらマウスでドラッグするなどの操作で傾斜させることができます。フル3Dモード: Ctrlキーを押しながら地図上でマウスをドラッグすると、任意の角度で自由にビューを動かすことができます。

今回は、日本、ハワイ、そして再び日本の3つの個性的な火山を、同じ縮尺で比べてみましょう。その驚きの違いに、きっとあなたもワクワクするはずです!

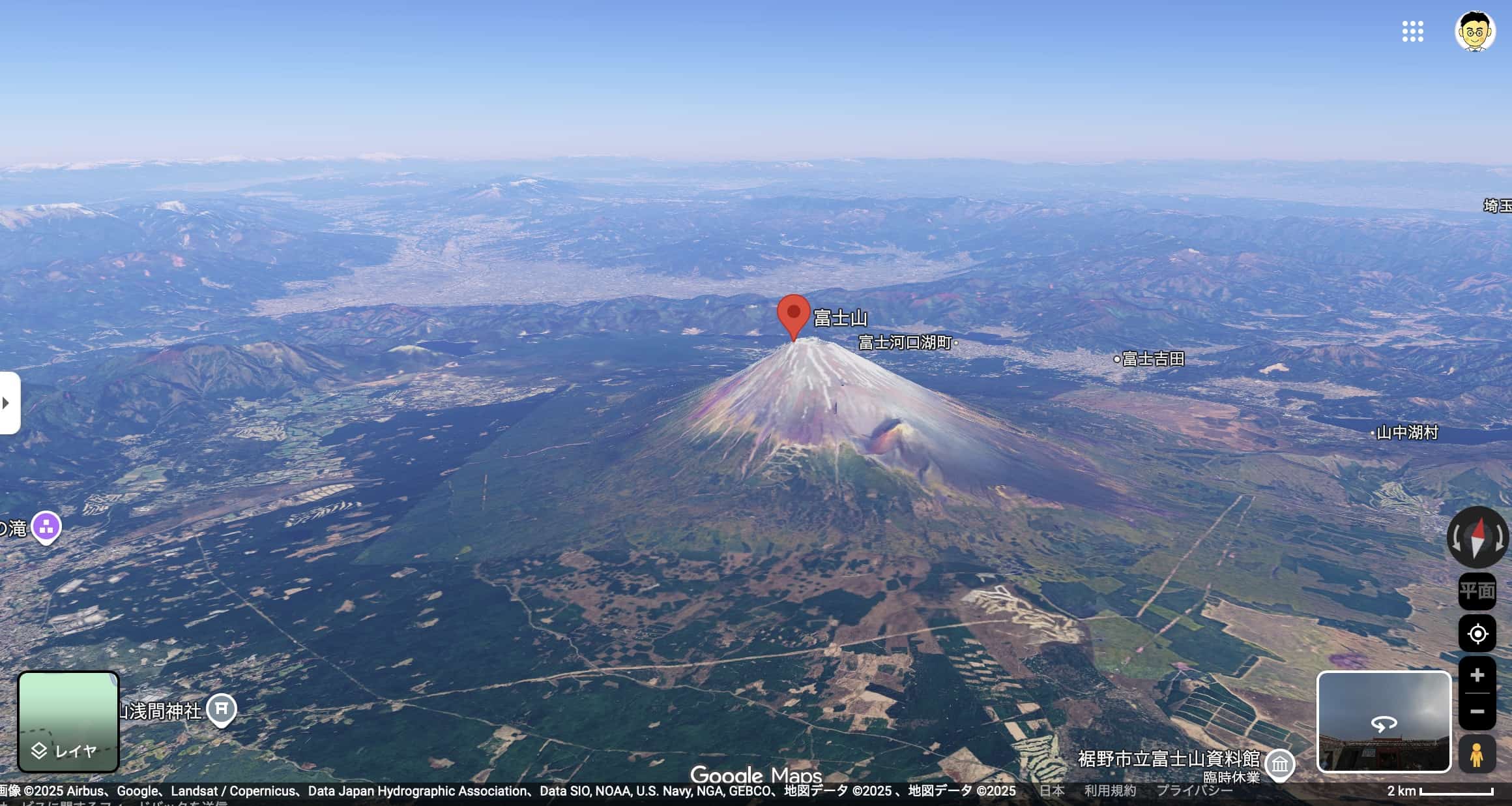

Case 1:美しき円錐形「富士山」(日本)

まずは我らが日本のシンボル、富士山です。3Dで見てみると、誰が見ても「お山」とわかる、美しい円錐形をしていますね。麓から山頂にかけて、すっと伸びる稜線は見事の一言です。

右下のスケールバーを見てください。ここを合わせながら、他の山と比較をしていきましょう。

高さ:約3,776m

直径(山麓):約35km~40km

このように、整った円錐形をしている火山を「成層火山(せいそうかざん)」と呼びます。これは、噴火の際に粘り気のある溶岩と、火山灰や小石などが交互に降り積もってできた、まるで巨大なミルフィーユのような構造をしています。だからこそ、このような美しい形が生まれるのです。

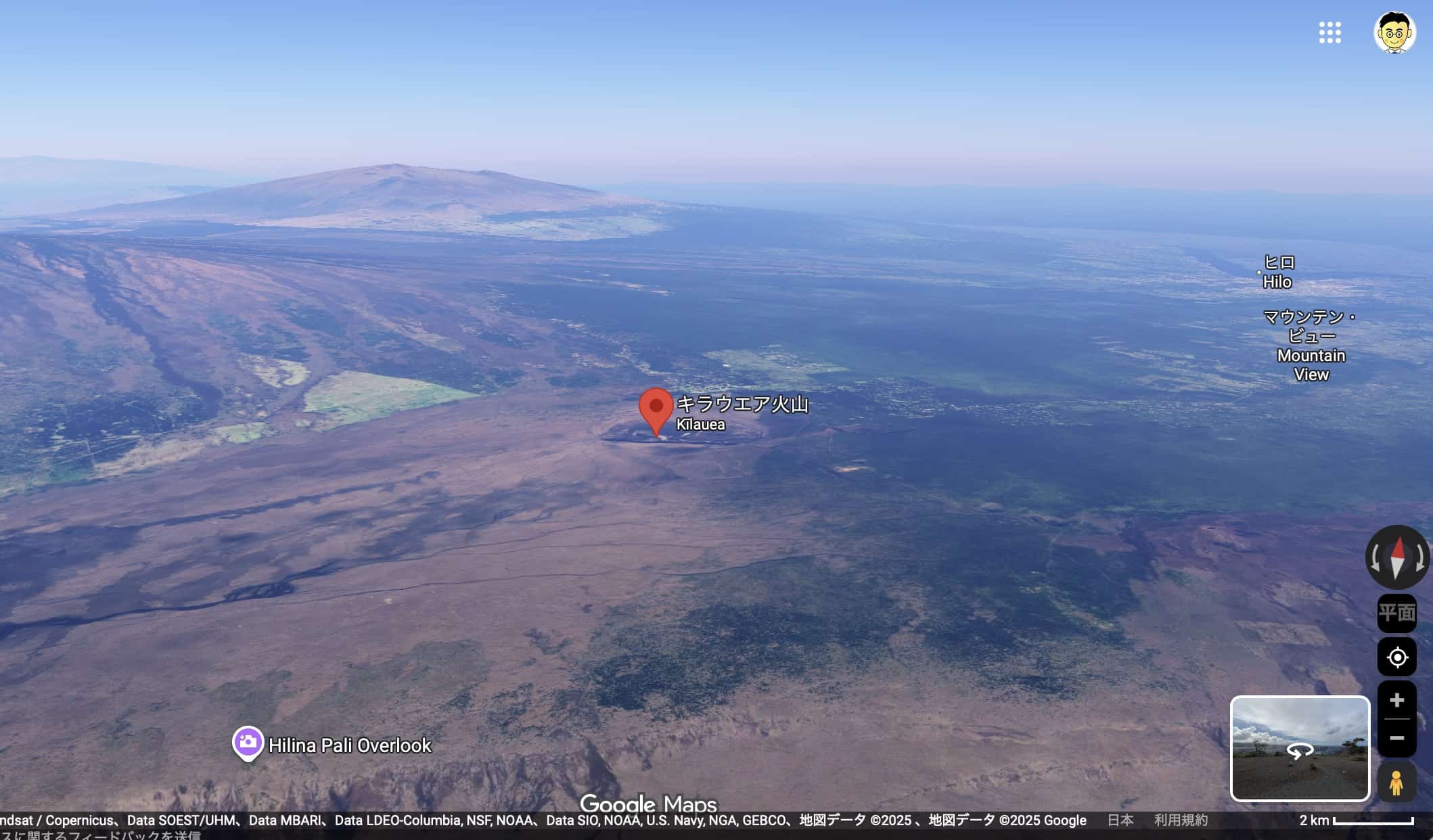

Case 2:広大なる平原?「キラウエア火山」(ハワイ)

次に太平洋をぐーんと渡って、ハワイのキラウエア火山を見てみましょう。富士山と同じ縮尺で表示してみると…どうでしょうか?山というより、果てしなく広がる黒い台地のように見えませんか?これが火山だとは、にわかには信じがたいほどのっぺりとしています。

高さ(山頂付近の標高):約1,247m

直径:非常に広大(ハワイ島全体が複数の巨大火山でできている)

キラウエア火山は「楯状火山(たてじょうかざん)」の代表格です。その名の通り、地面に置いた盾を逆さにしたような、なだらかな傾斜が特徴です。これは、噴出する溶岩が非常にサラサラで、水のように遠くまで流れ広がることによって形成されます。地面が黒っぽいのも、この「玄武岩(げんぶがん)」という鉄分を多く含む溶岩の特徴なのです。

Case 3:小さな巨人「昭和新山」(日本)

最後に、再び日本に戻り、北海道の昭和新山を見てみましょう。富士山やキラウエアと同じ縮尺で見ると、まるで米粒のような大きさです。

高さ:約398m

直径:約1km

しかし、ぐっと拡大してみると、ゴツゴツとした岩が盛り上がった、まるでゲンコツのような力強い姿が見えてきます。

そして、色はキラウエアとは対照的に白っぽいですね。このタイプの火山は「溶岩ドーム(ようがんドーム)」と呼ばれます。これは、噴出した溶岩が水飴のように非常にネバネバしていたため、遠くまで流れずにその場で冷え固まり、盛り上がってできたものです。色が白っぽいのは、粘り気の元となる「二酸化ケイ素」という成分を多く含んでいるからです。

形の秘密はマグマの「性格」にあり!

同じ火山なのに、なぜこんなにも形や色が違うのでしょうか?その最大の秘密は、地下にあるマグマの「粘り気」、つまり性格の違いにあります。

キラウエア(楯状火山):水のようにサラサラなマグマ → 広範囲に流れ広がる

富士山(成層火山):ハチミツのようにとろみのあるマグマ → 溶岩と火山灰が交互に積もる

昭和新山(溶岩ドーム):水飴のようにネバネバなマグマ → 流れずにその場で盛り上がる

このマグマの性格の違いが、それぞれの火山の個性的な形と歴史を創り出しているのです。Google Earthを使えば、あなたも今日から火山探検家です。ぜひ、世界中の様々な火山の「顔」を覗いて、その個性の秘密を探ってみてください!

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・科学のネタ帳の内容が本になりました。詳しくはこちら

・運営者の桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!