物理が苦手でも大丈夫!3ステップで解く「コンデンサー回路」の魔法

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

だれでも解ける!コンデンサー回路!!

「コンデンサー」という言葉を聞いたことがありますか?もしかしたら、あまり馴染みがないかもしれません。でも実は、私たちの身の回りにあるほとんどの電化製品、例えば、スマートフォンやパソコン、テレビの中にも必ず入っている、とても重要な部品なんです。

コンデンサーの役割は、まるで小さな「電気の貯水池」のように、電気を一時的に蓄えること。この働きがあるからこそ、スマホのバッテリーはスムーズに充電され、LEDライトは一瞬で点灯するのです。

そんな身近なコンデンサーですが、高校物理や大学入試では「コンデンサー回路」として登場し、「複雑で難しそう…」と感じてしまう生徒がとても多いですよね。特に、ただ教科書を読むだけではなかなか理解が進まないかもしれません。でも、ご安心ください。複雑に見えるコンデンサー回路の解法は、実はとってもシンプルです。

この問題を解くための最大のポイントは、「絵を描くこと」。ただ闇雲に式を立てるのではなく、回路の「はじめの状態(Before)」と「あとの状態(After)」を頭の中で整理して、一枚の絵に描くことが、正解への一番の近道なんです。今日は入試でよく出題される「コンデンサー回路」の3ステップ解法について紹介します。

問題

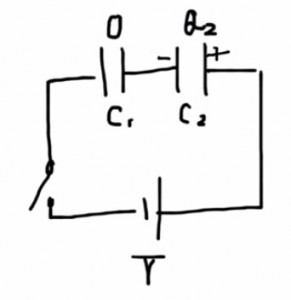

例えば、次のような問題があったとします。図の回路でスイッチを入れると、コンデンサーC1とC2には何Cの電気がたまりますか?

コンデンサー回路の3ステップ解法

この問題を、たった3つのステップで解いてみましょう。

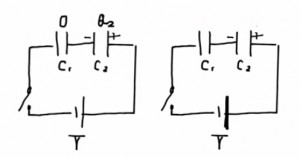

ステップ1 BeforeとAfterの絵を書く

まずはじめに「はじめの状態(Before)」と「あとの状態(after)」の絵を2つかきましょう。(問題にある絵を使うのは厳禁!裏紙などをつかって大きく2つの絵を描いて下さい)

この絵を描くことで、スイッチを入れる前と後で、電気の通り道がどう変わったのか、コンデンサーに電気がたまり始める様子が視覚的にわかります。

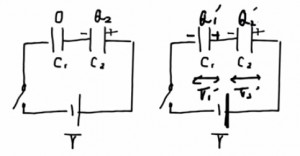

ステップ2 「After」のコンデンサーに電気量や電圧をおく

次に、スイッチを入れた後の回路図(After)に、未知数となる電気量と電圧を書き込んでいきます。コンデンサーの数だけ文字をおいていきましょう。

ステップ3 3つの式をたてる

いよいよ、方程式を立てていきます。電気回路で使うのは、たった3種類のルール。このルールさえ覚えてしまえば、どんな複雑な回路も怖くありません!その3つの式とは、電気量の式(Q = CV)、キルヒホッフの式、そして島の式(電気量保存の法則)です。

1. 電気量の式(Q = CV)

これはコンデンサーの基本中の基本。コンデンサーにたまる電気の量(Q)は、静電容量(C)と電圧(V)で決まるという式です。

Q1′ = C1 V1’ 式1

Q2′ = C2 V2’ 式2

2. キルヒホッフの式

これは「回路をぐるっと一周すると、電圧の上がり下がりは元に戻る」という法則です。まるで山登りのように、バッテリーで電圧が上がり、コンデンサーで下がり、最終的には元の高さ(電圧0)に戻ってくる、と考えるとわかりやすいですね。

+V −V2 −V1 = 0 式3

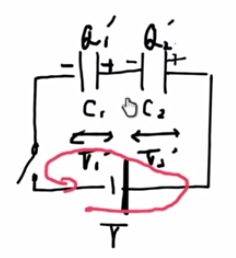

3. 島の式(電気量保存の法則)

最後に「島の式」です。回路の中には、電気の流れが他の部分と遮断された、いわば「孤立したエリア」、つまり「島」が存在します。この「島」では、スイッチを入れる前と後で、全体の電気量の合計は変わりません。これが「電気量保存の法則」です。

0 + (−Q2) = +Q1′ + (−Q2′) 式4

自分で設定した変数はQ1′ , Q2′ , V1′, V2’の4つ。そして、それぞれの法則から4つの式を立てることができました。これで、連立方程式を解けば、答えにたどり着くことができます。

このように、難しそうなコンデンサー回路も、たった3つのステップで解けることがわかります。絵を描いて、ルールに沿って式を立てる。これさえマスターすれば、入試問題も怖くありません。ぜひ、他の問題でもこの方法を試してみてくださいね!

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!