脳がフル回転!発見のある授業を目指して(吉田松陰・松陰神社)

サイエンストレーナーの桑子研です。このサイトで科学を一緒に楽しみましょう。

吉田松陰の教えと理科の授業

2年前に吉田松陰の松陰神社に行った時のこと。 吉田松陰はどんなことを教えていたのか気になって、説明文を読んでみました。 すると、単に知識を伝えるのではなく、塾生たちが自ら方向性を見つけられるように問いを投げかけていた、ということがわかりました。

まさに、自ら考え、発見する学びの形ですね!

吉田松陰を目指しているわけではありませんが、 理科の授業の目的も、単に公式を覚えさせることではなく、 科学者たちの発想法や生き方、法則発見への道のり、そしてそれを次の世代へどうバトンタッチしていくか。 そういったことを伝えながら、生徒たちの人生の方向性を決める手助けができたらと思っています。「何かを伝える仕事がしたい!」と思うようになったんです。

質問を投げかける授業

そんな授業を作るためには、やはり「問い」の連続が大切。 生徒自身が発見を重ねていく、そんな授業を組み立てたい。ある授業で生徒が、「考えすぎて疲れた!」と言っていました。 この言葉を聞いて、ぼくは嬉しくなりました。実際に脳が疲れるのかはさておき、 「頭を使いすぎてクタクタになるくらいの授業」 これこそが理想の形なのかもしれません。

科学のタネを発信中!

2月のイチオシ実験!梱包材で遊ぼう!

- 静電気の時期になってきました。子供と一緒に梱包材で盛り上がろう!→ やめられなくなる!静電気実験20

体中に梱包材をはりつけてみよう!

体中に梱包材をはりつけてみよう!

テレビ番組等・科学監修等のお知らせ

- 「月曜から夜更かし」(日本テレビ)にて科学監修・出演しました。

書籍のお知らせ

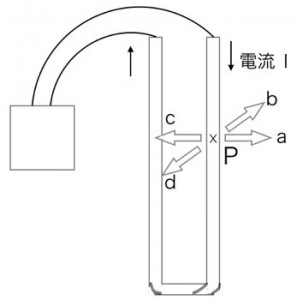

- 1/27 『見えない力と遊ぼう!電気・磁石・熱の実験』(工学社)を執筆しました。

- サクセス15 2月号にて「浸透圧」に関する科学記事を執筆しました。

- 『大人のための高校物理復習帳』(講談社)…一般向けに日常の物理について公式を元に紐解きました。特設サイトでは実験を多数紹介しています。※増刷がかかり6刷となりました(2026/02/01)

- 『きめる!共通テスト 物理基礎 改訂版』(学研)… 高校物理の参考書です。イラストを多くしてイメージが持てるように描きました。授業についていけない、物理が苦手、そんな生徒におすすめです。特設サイトはこちら。

講師等・ショー・その他お知らせ

- 2/20(金)「生徒の進学希望実現支援事業」研究授業@福井県立若狭高等学校 講師

- 3/20(金) 日本理科教育学会オンライン全国大会2026「慣性の法則の概念形成を目指した探究的な学びの実践」について発表します。B会場 第3セッション: 学習指導・教材(中学校)③ 11:20-12:20

- 7/18(土) 教員向け実験講習会「ナリカカサイエンスアカデミー」の講師をします。お会いしましょう。

- 10/10(土) サイエンスショー予定

- 各種SNS X(Twitter)/instagram/Facebook/BlueSky/Threads

Explore

- 楽しい実験…お子さんと一緒に夢中になれるイチオシの科学実験を多数紹介しています。また、高校物理の理解を深めるための動画教材も用意しました。

- 理科の教材… 理科教師をバックアップ!授業の質を高め、準備を効率化するための選りすぐりの教材を紹介しています。

- Youtube…科学実験等の動画を配信しています。

- 科学ラジオ …科学トピックをほぼ毎日配信中!AI技術を駆使して作成した「耳で楽しむ科学」をお届けします。

- 講演 …全国各地で実験講習会・サイエンスショー等を行っています。

- About …「科学のネタ帳」のコンセプトや、運営者である桑子研のプロフィール・想いをまとめています。

- お問い合わせ …実験教室のご依頼、執筆・講演の相談、科学監修等はこちらのフォームからお寄せください。