【つまずき解消】見えない磁場が手に取るようにわかる「右ねじの法則」徹底解説

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

見えない磁場を操れ!物理の難関「右ねじの法則」を右手一本で完全マスター!

「フレミングの左手」「右ねじの法則」…。物理の電磁気は、まるで忍者の術のように手を使って、目に見えない電気と磁気の力を解き明かしていきます。でも、教科書の2次元の絵を、頭の中で3次元の立体に組み立て直すのが、本当に難しい!

「親指はどっちに向ければいいの?」「この図、裏側から見たらどうなるの?」そんなお困りの声が、私の元にもよく届きます。

大丈夫!この記事を読めば、そのモヤモヤはスッキリ解消します。混乱の原因は、右手には2つの使い方があること。その違いさえわかれば、君も磁場を自由に操れるようになります。さあ、一緒にマスターしてしまいましょう!

問題に挑戦!

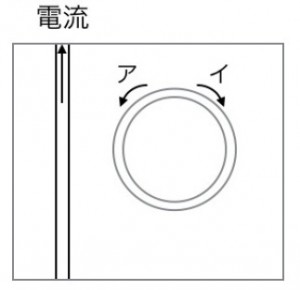

次の図のように、直線導線と円形導線を紙面上におきました。あるとき直線導線に電流を図の向きに流します。

(1) 直線導線に電流を流しはじめると、円形コイルにはどのような向きの電流が流れますか。下の選択肢から1つ選びなさい。

(2) 直線導線の電流の流す量を一定にした後、急激に電流を小さくしていくと、円形コイルに流れる電流の様子はどうなりますか。

(3) 直線導線の電流の流す量を一定にした後、円形コイルを図の左方向に動かすと、円形コイルに流れる電流の様子はどうなりますか。

解答・解説:2つの右手と「あまのじゃく」コイルの物語

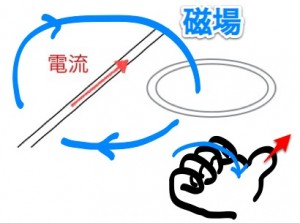

この問題を解くカギは、図を立体的に捉えることと、「コイルの気持ち」になって考えることです。まずは、この図を少し横から見てみましょう。

磁場は、紙面の手前から奥に向かって貫いているイメージですね!

(1) 電流ON!突然の訪問者にコイルは…

ステップ1:直線電流が作る磁場を知る(右手の使い方①)

まず、直線導線に流れる電流が、円形コイルの場所にどんな磁場を作るか調べます。ここで右手の使い方その1!

さあ、右手をグッドの形にしてください。電流の向き(図の上向き)に親指を合わせます。すると、残りの4本の指が円形コイルの場所で、紙面の手前から奥へ向かって突き刺すように回り込みますね?これが磁場の向きです。

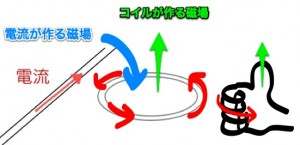

ステップ2:コイルの「あまのじゃく」な反応

スイッチONで、コイルは突然「下向き(奥向き)の磁場」に貫かれました。コイルは 変化が大嫌いな「あまのじゃく」 なんです。突然やってきた磁場に対して、「来るな!」とばかりに、それを打ち消す向き、つまり「上向き(手前向き)の磁場」を自分で作ろうとします。

ステップ3:コイルが作る磁場から電流の向きを知る(右手の使い方②)

では、コイルが「上向きの磁場」を作るには、どちら向きに電流を流せばいいでしょう?ここで右手の使い方その2!

今度は、作りたい磁場の向き(上向き)に親指を向けます。すると、残りの4本の指はどんな向きに巻いていますか?そう、反時計回りですね!

この向きの電流が流れます。よって、答えはア!

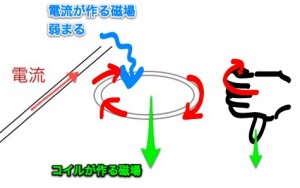

(2) 電流DOWN!去っていく訪問者にコイルは…

電流を弱くすると、コイルを貫く下向きの磁場が弱まっていきます。あまのじゃくなコイルは、磁場が減るのも嫌なんです!「行かないでくれ!」とばかりに、弱まる磁場を補う(強める)向き、つまり「下向きの磁場」を自分で作ろうとします。

右手の使い方②で、親指を下に向けると、4本の指は時計回りに巻きますね。答えはイじゃ!

(3) コイルが接近!強まる磁場にコイルは…

コイルが直線導線に近づくと、受ける磁場が強くなります。つまり、コイルを貫く下向きの磁場が強くなります。磁場が増えるのは嫌なので、コイルはそれを打ち消そうと「上向きの磁場」を作ります。これは(1)と全く同じ状況ですね!というわけで、答えは(1)と同じ、アの方向じゃ!

いかがでしたか?「①直線電流の磁場」と「②コイルが作る磁場」で右手の使い方を区別し、「コイルは変化を嫌うあまのじゃく」と覚えてしまえば、もう怖くありません。

センター試験(大学入学共通テスト)でも右手や左手を使う問題は頻出です。ケン博士のこちらの動画も、さらに理解を深めるのに役立ちますよ。ぜひ、あなたの「右手」を最強の武器にしてくださいね!

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

2月のイチオシ実験!梱包材で遊ぼう!

- 静電気の時期になってきました。子供と一緒に梱包材で盛り上がろう!→ やめられなくなる!静電気実験20

体中に梱包材をはりつけてみよう!

体中に梱包材をはりつけてみよう!

テレビ番組等・科学監修等のお知らせ

- 「月曜から夜更かし」(日本テレビ)にて科学監修・出演しました。

書籍のお知らせ

- 1/27 『見えない力と遊ぼう!電気・磁石・熱の実験』(工学社)を執筆しました。

- サクセス15 2月号にて「浸透圧」に関する科学記事を執筆しました。

- 『大人のための高校物理復習帳』(講談社)…一般向けに日常の物理について公式を元に紐解きました。特設サイトでは実験を多数紹介しています。※増刷がかかり6刷となりました(2026/02/01)

- 『きめる!共通テスト 物理基礎 改訂版』(学研)… 高校物理の参考書です。イラストを多くしてイメージが持てるように描きました。授業についていけない、物理が苦手、そんな生徒におすすめです。特設サイトはこちら。

講師等・ショー・その他お知らせ

- 2/20(金)「生徒の進学希望実現支援事業」研究授業@福井県立若狭高等学校 講師

- 3/20(金) 日本理科教育学会オンライン全国大会2026「慣性の法則の概念形成を目指した探究的な学びの実践」について発表します。B会場 第3セッション: 学習指導・教材(中学校)③ 11:20-12:20

- 7/18(土) 教員向け実験講習会「ナリカカサイエンスアカデミー」の講師をします。お会いしましょう。

- 10/10(土) サイエンスショー予定

- 各種SNS X(Twitter)/instagram/Facebook/BlueSky/Threads

Explore

- 楽しい実験…お子さんと一緒に夢中になれるイチオシの科学実験を多数紹介しています。また、高校物理の理解を深めるための動画教材も用意しました。

- 理科の教材… 理科教師をバックアップ!授業の質を高め、準備を効率化するための選りすぐりの教材を紹介しています。

- Youtube…科学実験等の動画を配信しています。

- 科学ラジオ …科学トピックをほぼ毎日配信中!AI技術を駆使して作成した「耳で楽しむ科学」をお届けします。

- 講演 …全国各地で実験講習会・サイエンスショー等を行っています。

- About …「科学のネタ帳」のコンセプトや、運営者である桑子研のプロフィール・想いをまとめています。

- お問い合わせ …実験教室のご依頼、執筆・講演の相談、科学監修等はこちらのフォームからお寄せください。