温度計上昇が止まる!?パルミチン酸と旅する「潜熱」のふしぎな世界(状態変化・融点)

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

チョコレートが手のひらでとろけたり、水を冷凍庫に入れればカチカチの氷になったり。私たちの身の回りでは、物質が姿を変える「状態変化」が当たり前のように起きています。でも、その変化の真っ最中、物質の「温度」がどうなっているか、じっくり観察したことはありますか?実は、そこには物質たちが繰り広げるとっても面白い科学のドラマが隠されているんです。今回は、理科の実験でおなじみの「パルミチン酸」という物質を主役にして、温度計の数字が教えてくれる不思議な世界を探検してみましょう!

私たちの生活を支える影の主役「パルミチン酸」とは?

「パルミチン酸」という名前、ちょっと聞き慣れないかもしれませんね。でも、実は私たちの生活にとても身近な存在なんです。

パルミチン酸は「脂肪酸」という栄養素の一種で、その名の通り、アブラヤシから採れるパーム油の主成分です。私たちが普段口にする加工食品や、毎日使う石鹸、化粧品など、驚くほど多くのものに含まれています。

常温ではバターのような白い固体ですが、温めると透明な液体に変わるという面白い性質を持っています。化学の目で見ると、炭素(C)の原子がズラリと並んだ、細長い形をしているのが特徴です。

出展:wikipedia パルミチン酸 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%AB%E3%83%9F%E3%83%81%E3%83%B3%E9%85%B8

いざ実験!温度計の数字が止まる「魔法の瞬間」

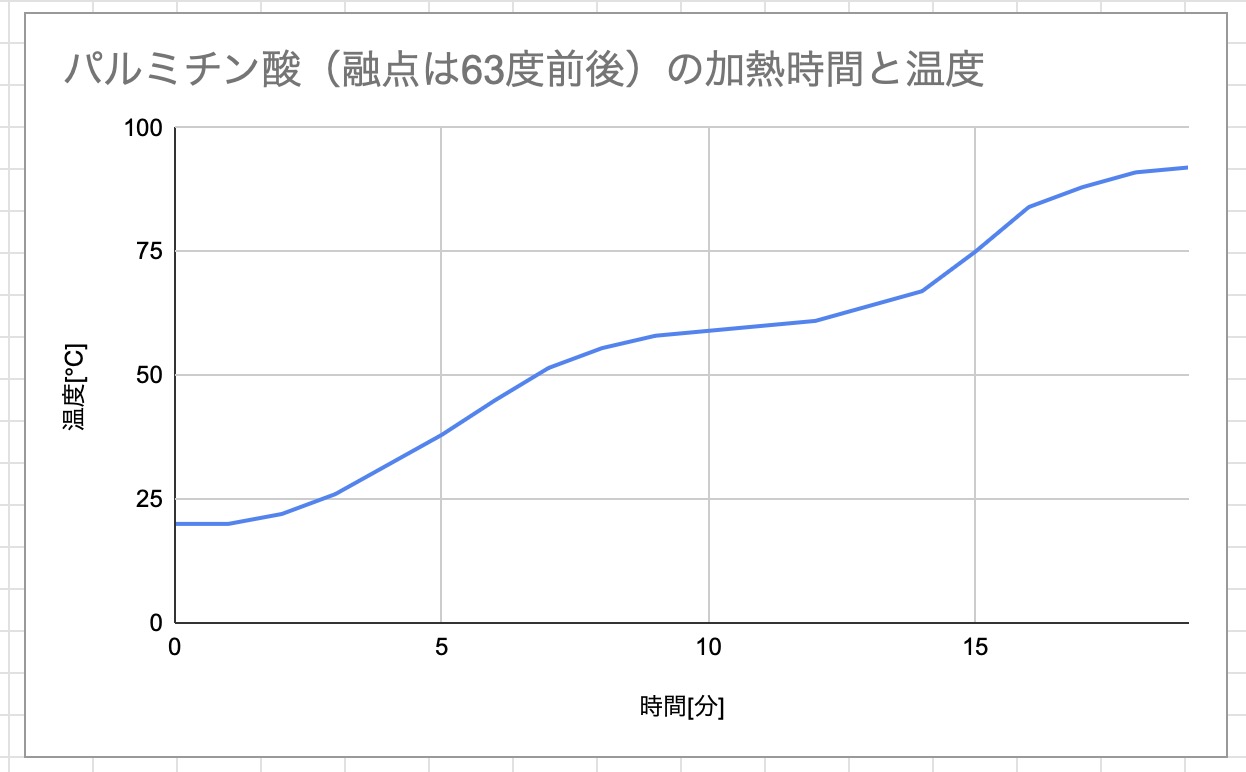

さて、いよいよ実験開始です!今回の目的は、パルミチン酸を温めていき、固体から液体へと姿を変える瞬間の温度変化をじっくり観察すること。教科書で見た、あの「融解のグラフ」を自分の手で再現してみます。パルミチン酸が溶ける温度(融点)は、およそ63℃。さあ、どうなるでしょうか。

実験の準備とプロのアドバイス

授業や自宅で実施する場合に必要な器具は以下のとおりです。

・パルミチン酸(少量でOK。安全で扱いやすいです) ・試験管(または小型のビーカー) ・ビーカー(湯煎用) 100mLのビーカーがベスト!(大きすぎると温めるのに時間がかかりすぎてしまいます) ・温度計(デジタルでもアナログでも可) ・加熱装置(お湯・ホットプレートなど) ・タイマー ・記録用のツール

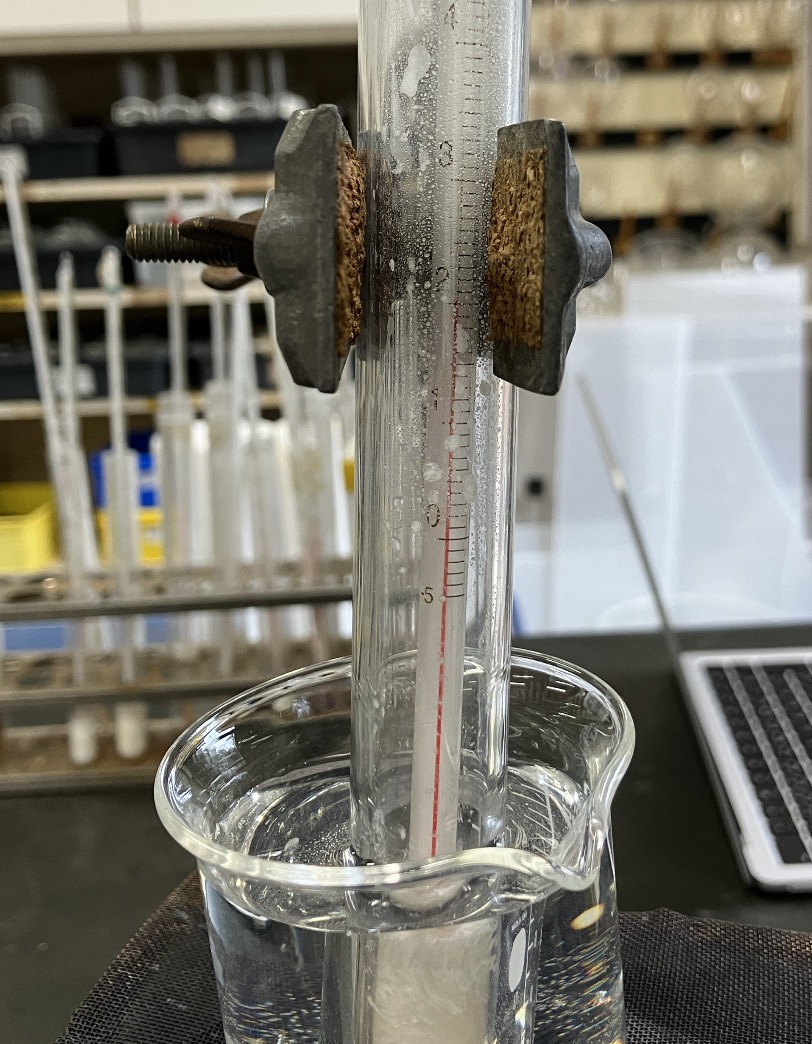

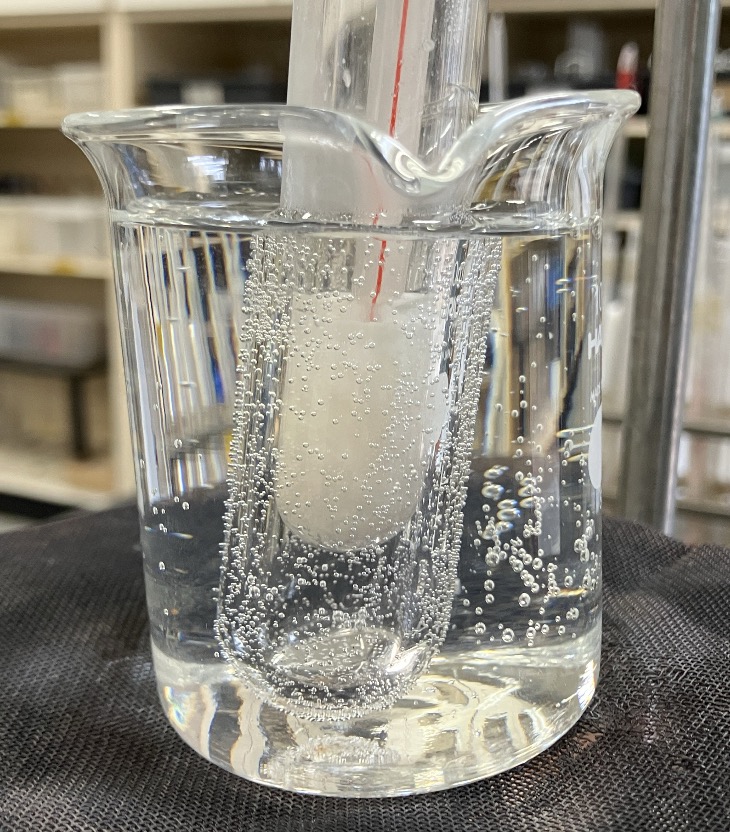

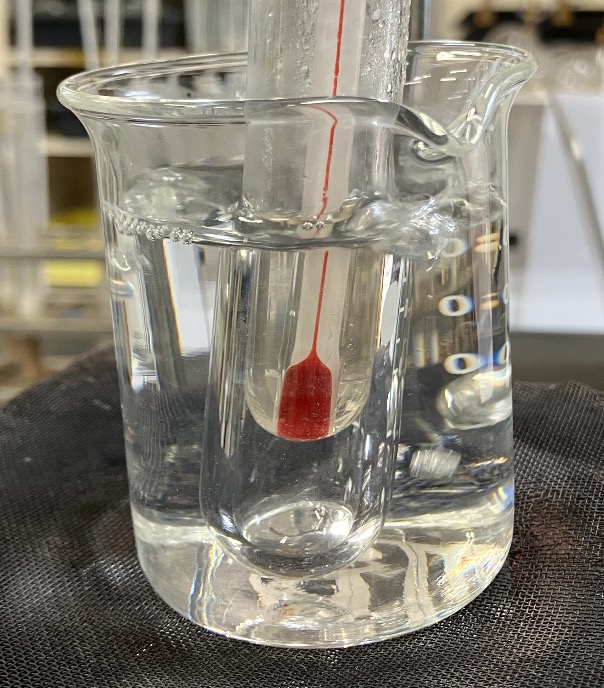

器具はこのような形で組み立てます。

100mLのビーカーを使うことで、実験のスピードが上がり、20分ほどでデータが揃うようになります。授業ではこの効率が大切です。また、温度計の向きにもこだわりましょう。次の写真のように、クリップの隙間から目盛りが見えるように工夫すると、記録がぐっと楽になります。

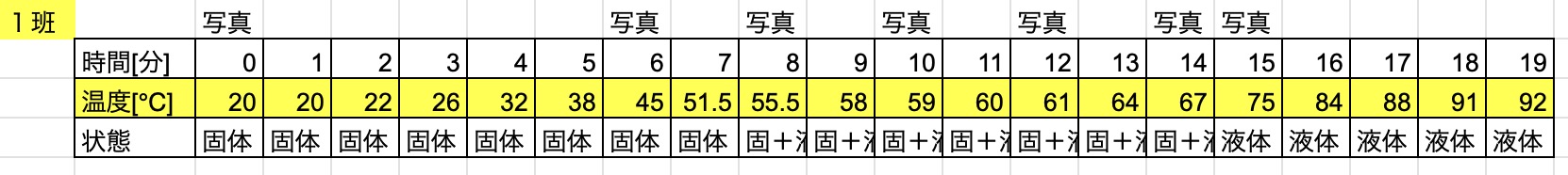

こちらは実験の記録用のファイルです(スプレッドシート)。グラフ作成の手間を省き、融点での温度観察という「本質」に集中させるのも一つの手ですね。

実験の結果:現れた「温度の踊り場」

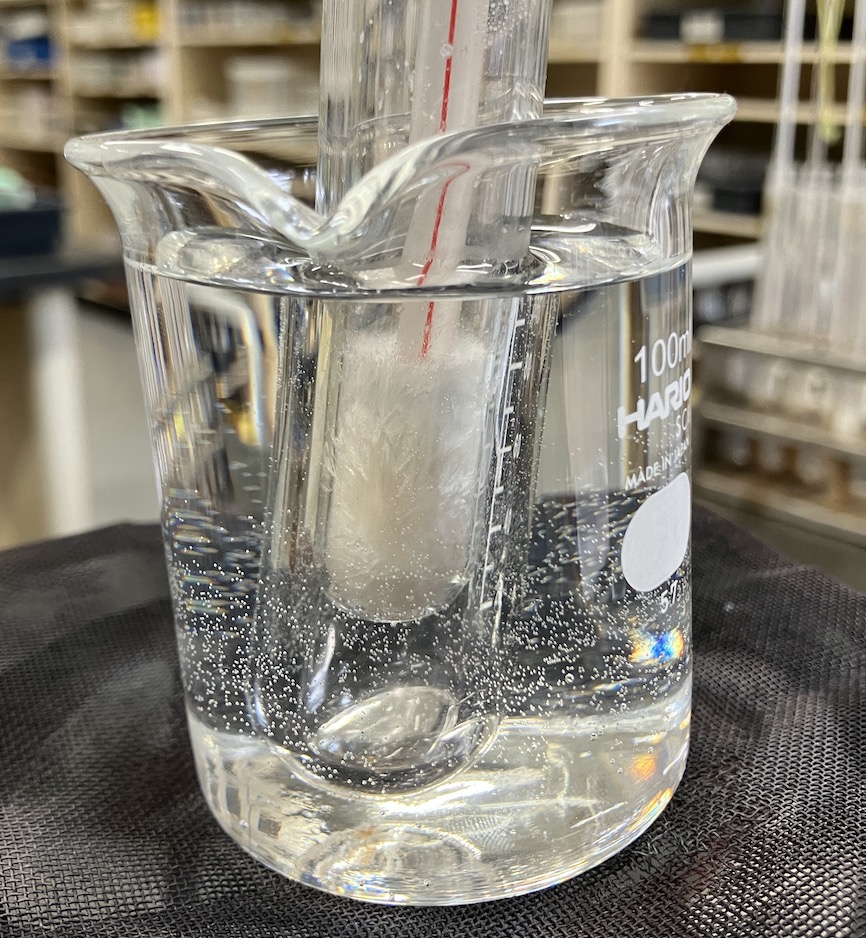

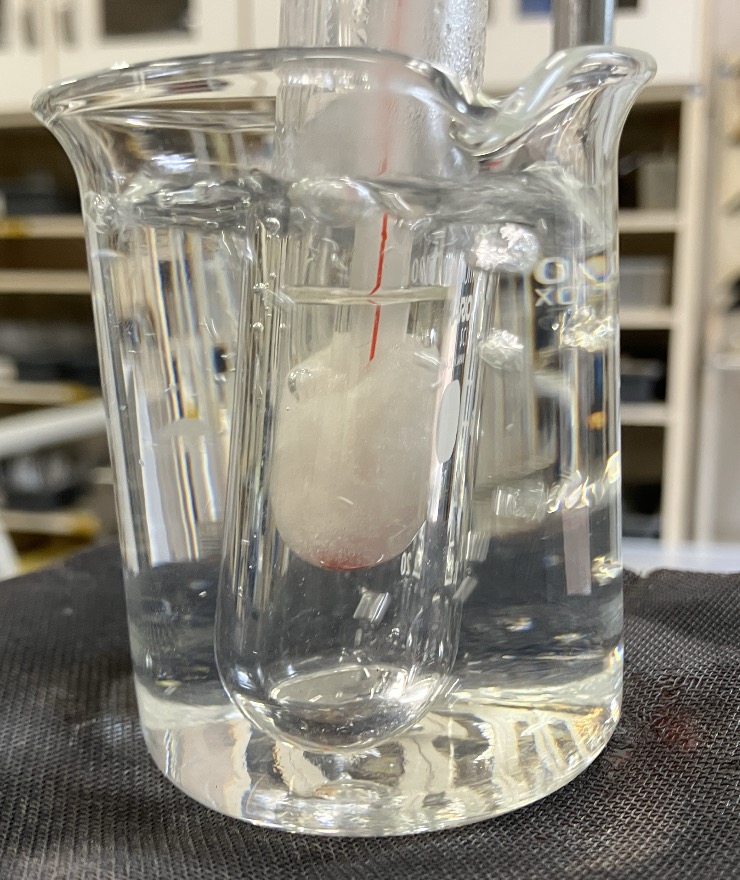

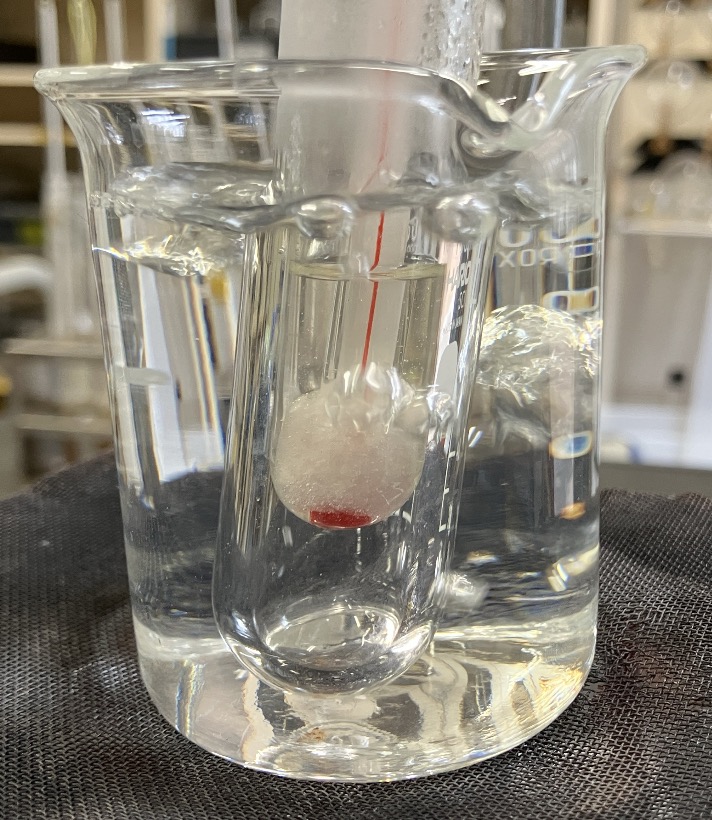

パルミチン酸が液体に変わる瞬間、ドラマが起こります。実際に温めていくと、驚きの現象が観察されました。

・60℃近くになると、急に温度の上がり方がゆっくりに……。

・白い固体がだんだん透明な液体に変わっていきますが、温度はほとんど変わりません!

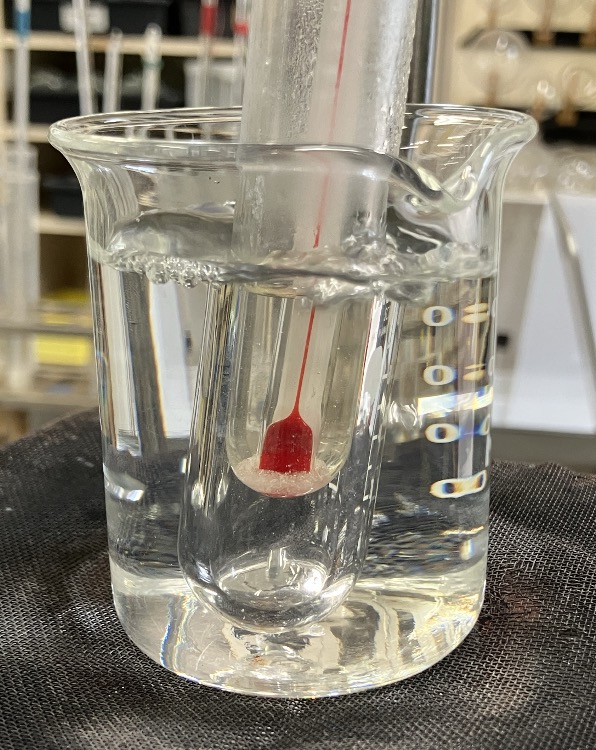

・全てが液体になった瞬間、再びぐんぐんと温度が上昇!

0℃

45℃

55.5℃

59℃

61℃

67℃

75℃

目の前で起こる変化に、きっと誰もが「おおーっ!」と声を上げるはず。教科書に描かれていたグラフが、現実の現象として立ち上がってくる瞬間です。

なぜ?温度上昇が「足踏み」する理由

実験で一番面白いのが、加熱し続けているのに温度が上がらない「足踏み状態」が生まれることです。一体なぜなのでしょう?そのカギを握るのが「潜熱(せんねつ)」です。

潜熱とは、文字通り「潜んでいる熱」のこと。 固体の中では、分子たちがガッチリと手をつなぎ合い、規則正しく整列しています。ここに熱(エネルギー)を加えると、分子たちはブルブルと振動を始め、温度が上がります。

しかし、融点に達すると、分子たちはある決断をします。 「これからは、温度を上げるんじゃなくて、このガッチリつないだ手を振りほどくためにエネルギーを使おう!」 こうして、熱エネルギーは分子の結合を解き、自由に動き回れる「液体」へと変身させるために優先的に使われるようになります。

全員の手がほどけて完全に液体になるまで、温度計の目盛りは上がりません。そして、全員が自由になった瞬間、熱エネルギーは再び分子を激しく動かす仕事に戻り、温度は再び上昇を始めるのです。

氷が溶けるときも同じことが起きています。冷凍庫から出したばかりの氷を温めても、溶けきるまではずっと0℃のまま。あれも、氷の分子たちが一生懸命「潜熱」を使って水に変身している最中なんです。

まとめ

今回の実験を通して、中学理科で学ぶ「状態変化と潜熱」という大切な原理を肌で感じることができました。温度計の数字が足踏みをするその時間は、目には見えない分子の世界で、エネルギーが姿を変えるために奮闘している証拠。

こうした発見は、学びをただの知識から「一生モノの体験」へと変えてくれます。この実験は、次に行う「ワインの蒸留」へとつながる大切なステップでもあります。科学の階段を一段ずつ登っていく楽しさを、ぜひ皆さんも味わってくださいね!

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください! ・科学のネタ帳の内容が本になりました。詳しくはこちら ・運営者の桑子研についてはこちら ・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら ・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

2月のイチオシ実験!梱包材で遊ぼう!

- 静電気の時期になってきました。子供と一緒に梱包材で盛り上がろう!→ やめられなくなる!静電気実験20

体中に梱包材をはりつけてみよう!

体中に梱包材をはりつけてみよう!

テレビ番組等・科学監修等のお知らせ

- 「月曜から夜更かし」(日本テレビ)にて科学監修・出演しました。

書籍のお知らせ

- 1/27 『見えない力と遊ぼう!電気・磁石・熱の実験』(工学社)を執筆しました。

- サクセス15 2月号にて「浸透圧」に関する科学記事を執筆しました。

- 『大人のための高校物理復習帳』(講談社)…一般向けに日常の物理について公式を元に紐解きました。特設サイトでは実験を多数紹介しています。※増刷がかかり6刷となりました(2026/02/01)

- 『きめる!共通テスト 物理基礎 改訂版』(学研)… 高校物理の参考書です。イラストを多くしてイメージが持てるように描きました。授業についていけない、物理が苦手、そんな生徒におすすめです。特設サイトはこちら。

講師等・ショー・その他お知らせ

- 2/20(金)「生徒の進学希望実現支援事業」研究授業@福井県立若狭高等学校 講師

- 3/20(金) 日本理科教育学会オンライン全国大会2026「慣性の法則の概念形成を目指した探究的な学びの実践」について発表します。B会場 第3セッション: 学習指導・教材(中学校)③ 11:20-12:20

- 7/18(土) 教員向け実験講習会「ナリカカサイエンスアカデミー」の講師をします。お会いしましょう。

- 10/10(土) サイエンスショー予定

- 各種SNS X(Twitter)/instagram/Facebook/BlueSky/Threads

Explore

- 楽しい実験…お子さんと一緒に夢中になれるイチオシの科学実験を多数紹介しています。また、高校物理の理解を深めるための動画教材も用意しました。

- 理科の教材… 理科教師をバックアップ!授業の質を高め、準備を効率化するための選りすぐりの教材を紹介しています。

- Youtube…科学実験等の動画を配信しています。

- 科学ラジオ …科学トピックをほぼ毎日配信中!AI技術を駆使して作成した「耳で楽しむ科学」をお届けします。

- 講演 …全国各地で実験講習会・サイエンスショー等を行っています。

- About …「科学のネタ帳」のコンセプトや、運営者である桑子研のプロフィール・想いをまとめています。

- お問い合わせ …実験教室のご依頼、執筆・講演の相談、科学監修等はこちらのフォームからお寄せください。