レンズもエラも心臓も!? イカの体に科学がぎゅっと詰まってる!(イカの解剖)

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

イカの解剖で発見!科学の楽しさを部員と一緒に

こんにちは!今回は、科学部で行ったイカの解剖実験についてご紹介します。「えっ?イカって解剖するものなの?」と驚かれる方もいるかもしれませんね。でも、実際にやってみると、イカの体には驚きの仕組みがたくさん詰まっているんです!

中学生にとって、「解剖」と聞くと少し構えてしまうかもしれませんが、そこに「普段の食卓に並ぶ食材」が登場すると、緊張はぐっとやわらぎます。とくにイカは、内臓がコンパクトにまとまっていて解剖しやすく、観察にも向いている絶好の素材!

しかも今回は、部活動での実施。実験の進行も、部員とのやりとりも含めて、和やかな雰囲気のなかで進めることができました。

準備と参考資料

今回の解剖には、以下の道具を用意しました:

• 生食用または冷凍のスルメイカ(1人または1グループにつき1杯が理想)

• 調理用キッチンバサミ

• ピンセット

• トレイまたは牛乳パックを開いたもの

• ビニール手袋、新聞紙

• 醤油(胃の観察用)

解剖の手順は、YouTubeで公開されているわかりやすい解剖動画を参考にしました(教室では事前に視聴しておくと、全体の流れが把握しやすくなります)。

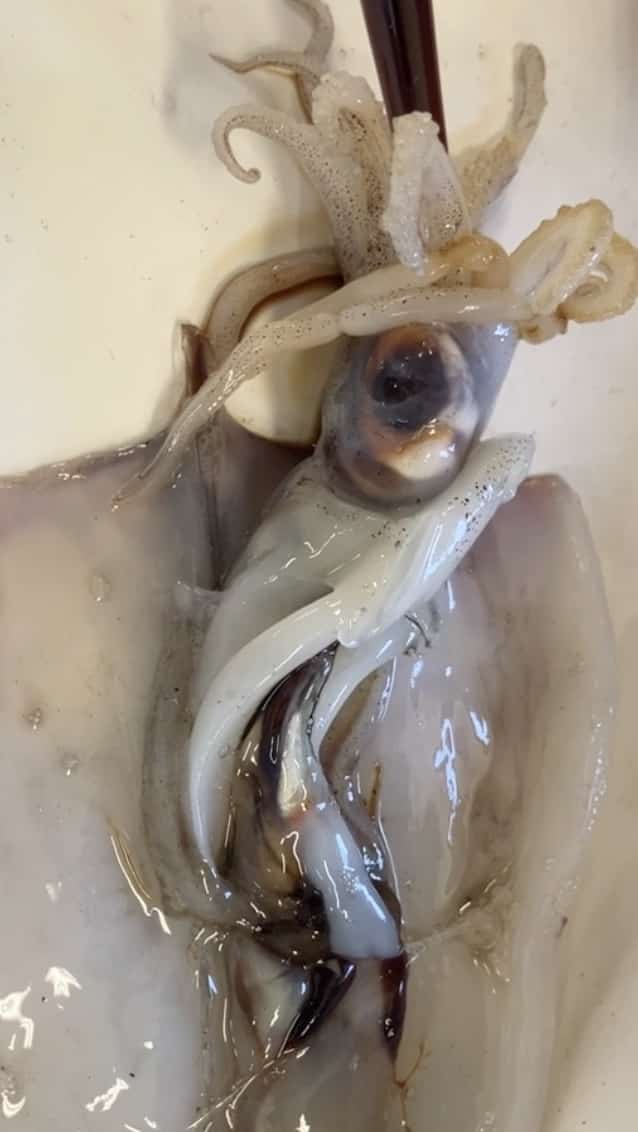

イカを開いてみたら……

まずはキッチンバサミを使ってイカを慎重に切り開いていきます。普通に調理する時とは違い、体の中の様子をじっくり観察しながら進めるのがポイントです。すると、なんとイカにも「エラ」や「心臓」がしっかりあることを発見!

「魚と同じように呼吸するためのエラがあるんだ!」と部員たちも興味津々。さらに、イカの口から醤油をそっと注いでみると……。胃の形やその中の構造がはっきりと観察できました!

イカの目から

レンズも出てきました。

こちらはイカすみです。

発見!

•目からは水晶体(レンズ)が取り出せます。ビー玉のような美しい球体に、みんな目を輝かせていました。

• イカスミも発見! 墨袋を破ってみると、しっかり黒いインクが出てきます。

実物の「構造」と「機能」をリンクさせて観察できるのが、解剖の魅力です。

初めての解剖でもスムーズだった理由

実は、科学部での解剖は今回が初めての挑戦。にもかかわらず、生徒たちはとても落ち着いて実験に取り組んでくれました。その理由のひとつが、前日に行った「豚の目の解剖」。解剖器具の扱い方や観察の流れに慣れていたこともあり、イカ解剖にも自然と集中して臨むことができたようです。

解剖を通して見えてきたこと

解剖というと、理科の中でもちょっと特殊な活動に思われがちですが、実は“科学の原点”が詰まっているとも言えます。

「なんでこんなつくりになっているんだろう?」

「この臓器はどんな働きをしていたのかな?」

そうした問いを通じて、生命の不思議や命の大切さに気づくことができます。

イカの解剖は、手軽さ・発見の多さ・安全性の三拍子がそろった、非常に良質な理科教材です。部活動はもちろん、授業でもぜひ一度取り入れてみてはいかがでしょうか?

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

2月のイチオシ実験!梱包材で遊ぼう!

- 静電気の時期になってきました。子供と一緒に梱包材で盛り上がろう!→ やめられなくなる!静電気実験20

テレビ番組・科学監修等のお知らせ

- 「月曜から夜更かし」(日本テレビ)にて科学監修・出演しました。

- 2月27日 科学監修をした番組が放送予定です。

書籍のお知らせ

- 1/27 『見えない力と遊ぼう!電気・磁石・熱の実験』(工学社)を執筆しました。

- サクセス15 2月号にて「浸透圧」に関する科学記事を執筆しました。

- 『大人のための高校物理復習帳』(講談社)…一般向けに日常の物理について公式を元に紐解きました。特設サイトでは実験を多数紹介しています。※増刷がかかり6刷となりました(2026/02/01)

- 『きめる!共通テスト 物理基礎 改訂版』(学研)… 高校物理の参考書です。イラストを多くしてイメージが持てるように描きました。授業についていけない、物理が苦手、そんな生徒におすすめです。特設サイトはこちら。

講師・ショー・その他お知らせ

- 3/20(金) 日本理科教育学会オンライン全国大会2026「慣性の法則の概念形成を目指した探究的な学びの実践」について発表します。B会場 第3セッション: 学習指導・教材(中学校)③ 11:20-12:20

- 7/18(土) 教員向け実験講習会「ナリカカサイエンスアカデミー」の講師をします。お会いしましょう。

- 10/10(土) サイエンスショー予定

- 各種SNS X(Twitter)/instagram/Facebook/BlueSky/Threads

Explore

- 楽しい実験…お子さんと一緒に夢中になれるイチオシの科学実験を多数紹介しています。また、高校物理の理解を深めるための動画教材も用意しました。

- 理科の教材… 理科教師をバックアップ!授業の質を高め、準備を効率化するための選りすぐりの教材を紹介しています。

- Youtube…科学実験等の動画を配信しています。

- 科学ラジオ …科学トピックをほぼ毎日配信中!AI技術を駆使して作成した「耳で楽しむ科学」をお届けします。

- 講演 …全国各地で実験講習会・サイエンスショー等を行っています。

- About …「科学のネタ帳」のコンセプトや、運営者である桑子研のプロフィール・想いをまとめています。

- お問い合わせ …実験教室のご依頼、執筆・講演の相談、科学監修等はこちらのフォームからお寄せください。