「見てわかる!」を叶える光学水槽実験で、生徒の反応が激変!(光の屈折)

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

理科の授業で「光の屈折や反射」を扱うとき、どうやって“目に見えない光の道筋”を生徒に実感させるか悩む先生も多いのではないでしょうか。教科書やワークの図だけでは、生徒にとって“なんとなくわかる”止まりになってしまうことも。

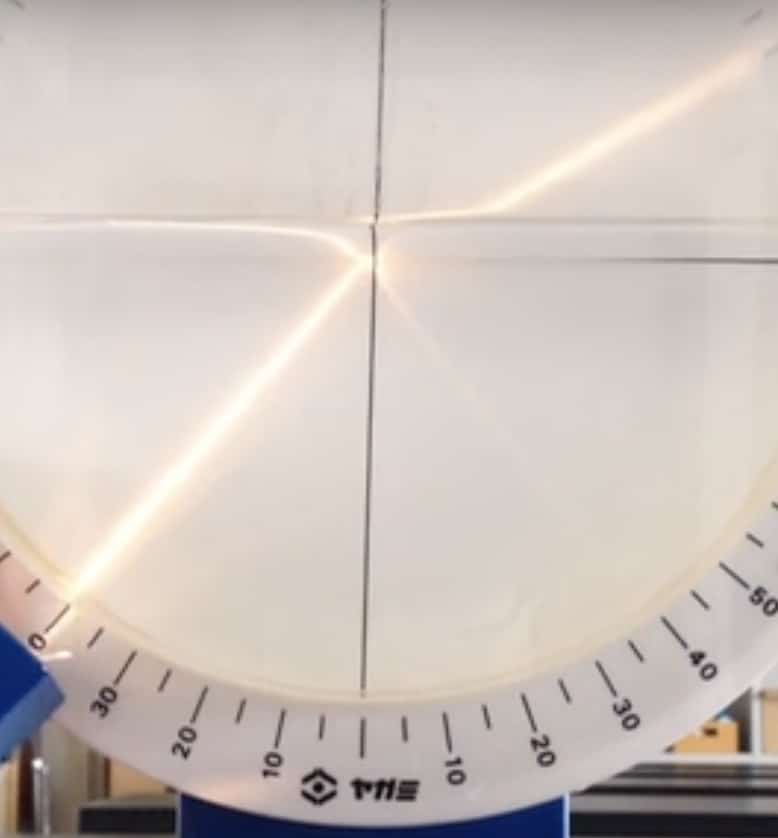

そんなときに強力な味方になってくれるのが 光学水槽(光の屈折実験用の水槽) です。水槽の中を進むレーザー光を実際に観察することで、「あ、光って本当に曲がってる!」「反射もしてる!」と、生徒の反応がガラリと変わります。

今回はその実験の様子を動画で撮影したので、授業の準備や導入の参考になればと思います。準備物や手順のポイントも後半で解説します。

光学水槽に光を入射し、その入射角を少しずつ変化させていくと、光はどんなふうにふるまうのか?観察を通して「屈折」「反射」「全反射」の流れを、段階的に追うことができます。

Step 1:入射角を小さくすると…

入射光は水中に入り、屈折して曲がります。このとき、屈折光と同時に、反射光も観察できます。つまり、水面で反射して戻る光と、水中に進んでいく光の両方が見えるのです。ここで生徒に「えっ、反射もしてるの!?」と気づかせると、光のふるまいが“単純じゃない”ことに興味を持ち始めます。

Step 2:入射角を大きくしていくと…

屈折角がだんだん水面に沿うようになってきます。このとき、水から空気への光の屈折は限界に近づき、臨界角に達します。ここがポイント。「臨界角って、ただの境目じゃないの?」という疑問を持たせられる場面です。

Step 3:さらに入射角を大きくすると…

ついに、水面を抜けて空気中に出る光がなくなり、全反射が起こります!このとき、水面に沿っていた屈折光が消え、反射光だけが残ります。しかもこの反射光、最初より明るく感じられるのが面白いところ。生徒にも「なんで明るくなるの?」と問いかけてみましょう。深掘りのきっかけになります。

準備と授業での使い方

• 光学水槽(透明のプラスチック製でもOK)

• 暗幕やカーテン(暗室環境を簡単に作る)

見て、感じて、考えられる授業にするには、ちょっとした工夫と道具の準備で驚くほど変わります。ぜひこの実験を、理科室の“定番おどろき体験”として活用してみてください!

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!