青と赤の攻防!前線面をつくって気象の授業を盛り上げよう「ミルソーⅡ」(前線モデル実験器)

前線面を“見える化”!授業で使える簡単実験と撮影のコツ

天気の授業で取り上げる「前線」。中学生にとってはなかなかイメージが湧きにくい単元のひとつです。寒気と暖気がぶつかることで何が起こるのか、どうやって雲や雨が生じるのか…。教科書の図やアニメーションだけでは伝わりにくい“空の動き”を、目に見える形で伝えられるとしたら、それはとても魅力的だと思いませんか?

今回ご紹介するのは、ナリカさんから発売されている「ミルソーⅡ(前線モデル実験器)」を使った、前線面の可視化実験です。シンプルな構造ながら、冷たい空気と暖かい空気の境界にできる前線面を、色と動きでリアルに再現できる優れもの。天気の授業の“ハイライト”としてぜひ取り入れてみてください。

実験準備

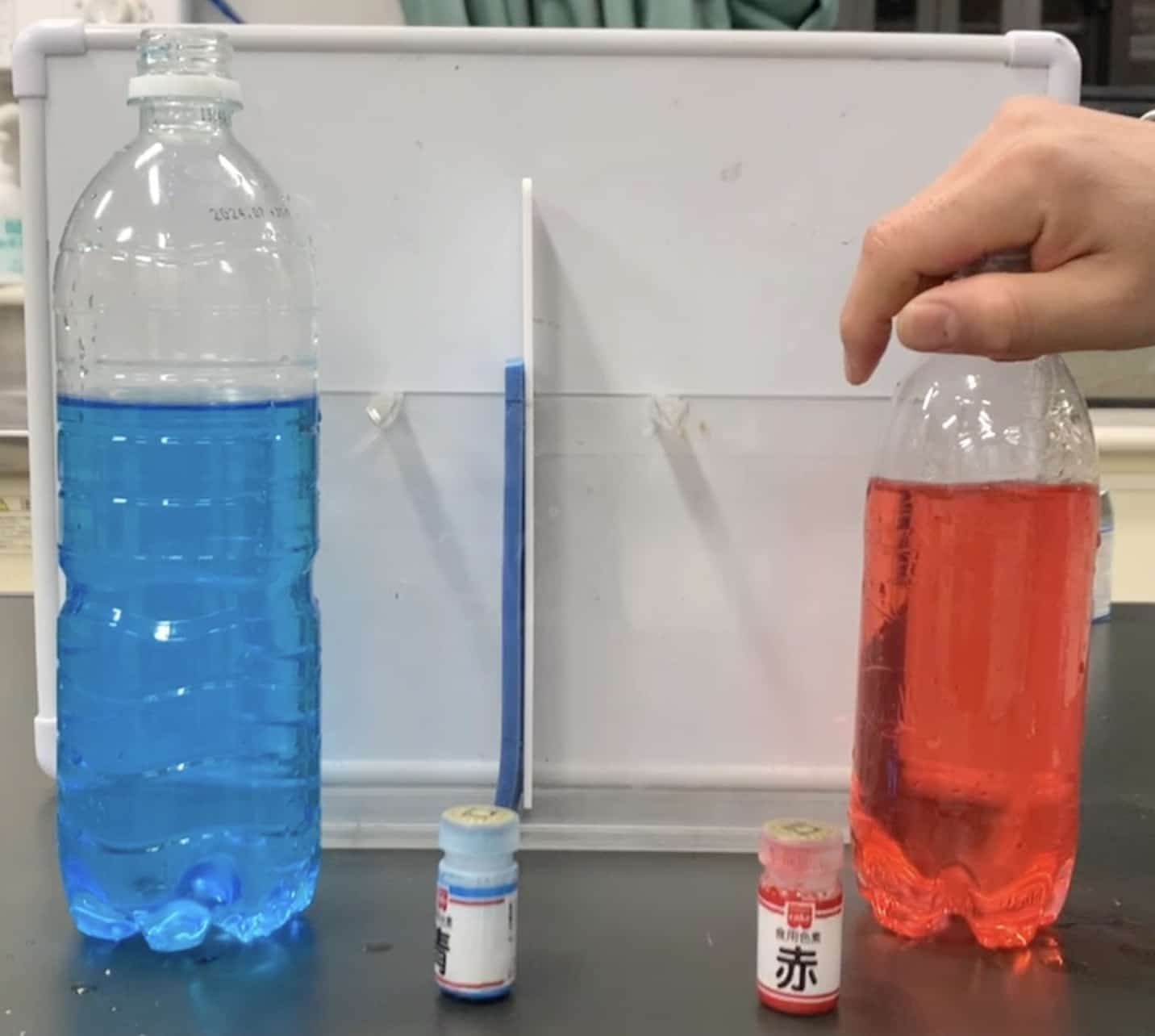

【必要なもの】

• ミルソーⅡ(前線モデル実験器)

• ペットボトル(またはビーカーなどの容器)×2

• 青い色水(冷たい水)

• 赤い色水(お湯)

• ゴム栓や仕切り板(ミルソーⅡに付属)

• 手袋(安全対策として)

• カメラやスマホ(撮影用、スローモーションがおすすめ)

実験の流れ

1. 準備段階

ペットボトルに冷たい水(青色に着色)と温かいお湯(赤色に着色)をそれぞれ準備します。水温の差がしっかりあるほど、より鮮明な前線面が観察できます。

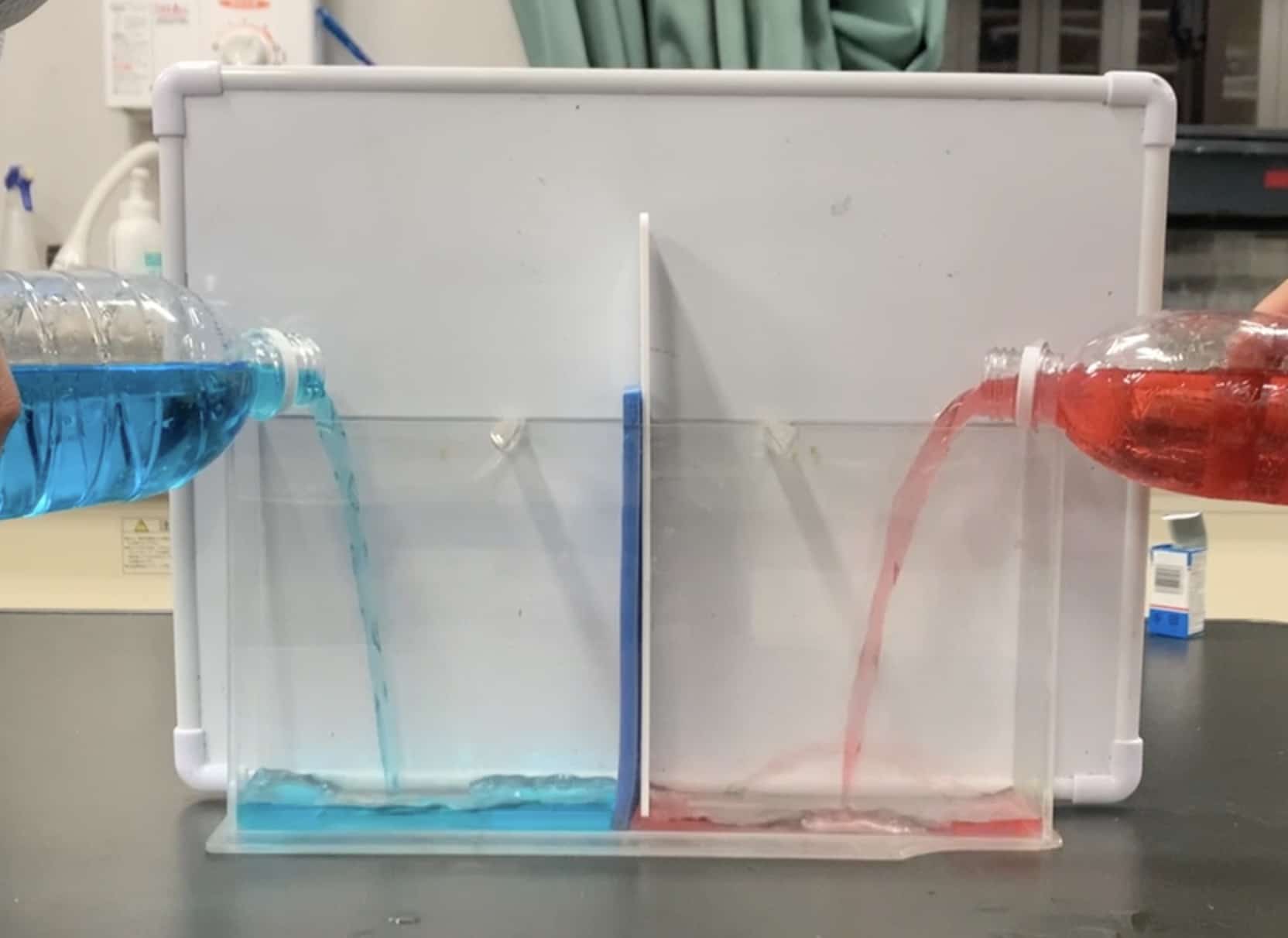

2. 注入のコツ

ミルソーⅡに2つの水を同時に注ぎます。このとき、水面の高さを揃えることがとても重要。高さがずれると先に入った方が流れ出し、きれいな前線面ができません。

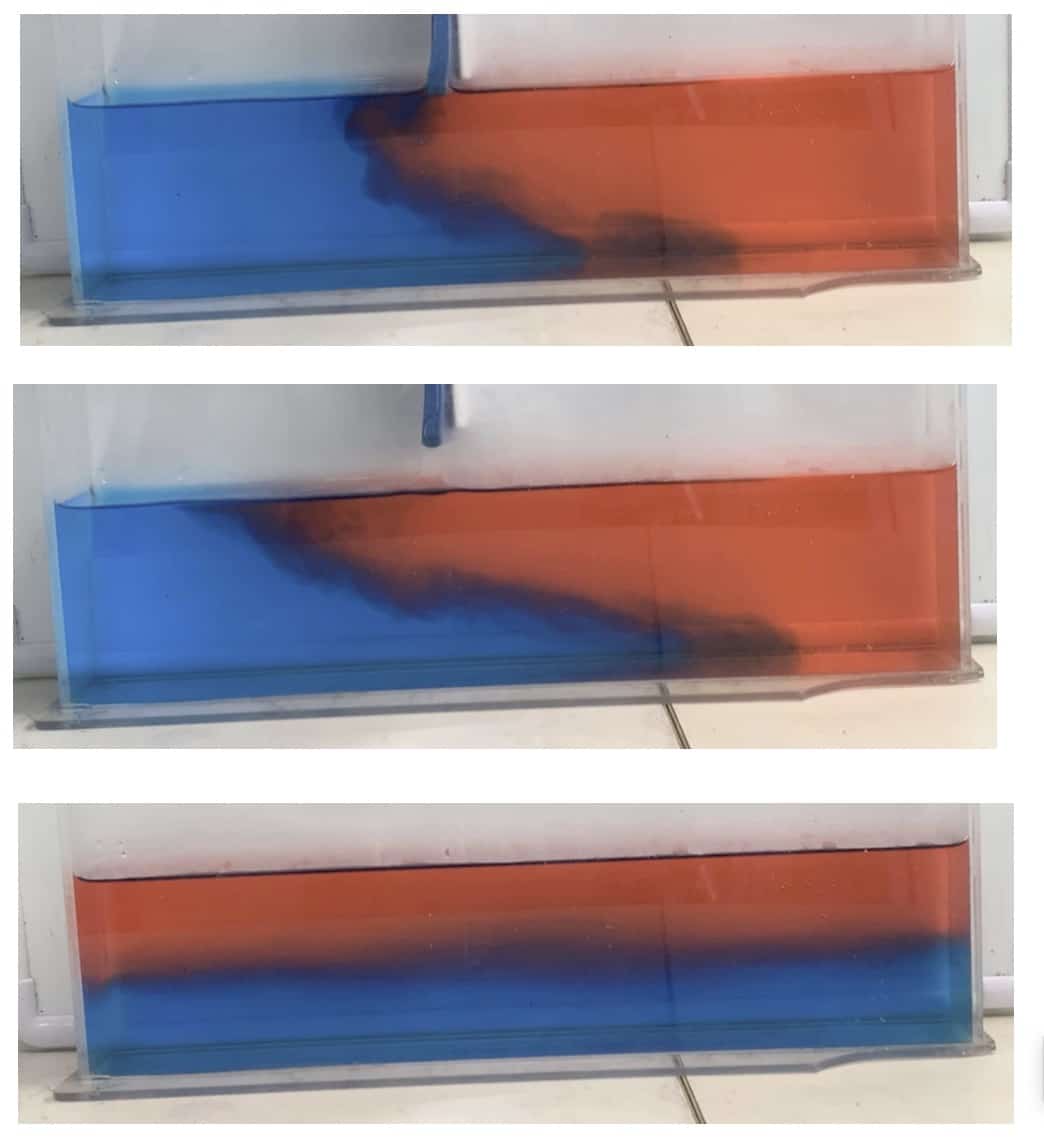

3. 観察の瞬間

仕切りをサッと引き抜くと、一瞬で赤と青の水がぶつかり合い、前線面が立ち上がるように見えます。この“色の境界”こそが、まさに前線面。冷たい空気が暖かい空気の下に潜り込んだり、逆に持ち上げる様子が可視化され、生徒の反応も抜群です。

4. 撮影の工夫

この一瞬を逃さず捉えるには、スローモーション撮影が効果的。机の高さと目線を合わせるように撮ると、前線面の立体感がより伝わります。今回は「こっちの方がわかりやすく撮影できたかも?」という手応えもありました。

水面の高さを揃えないと、混ざってしまうため同時に入れるのがコツです。仕切りを取ると、一瞬の出来事ですが、前線面の様子を観察することができます。

指導ポイント

• 前線の種類(寒冷前線・温暖前線)を実験結果とリンクさせて説明すると理解が深まります。

• 実験後は、どちらが冷たい水か、なぜ前線面が斜めにできたのかをグループで議論させても◎。

• 気圧や風の働きとの関係を補足すれば、気象全体の理解にもつながります。

天気は身近な科学。こうした“見てわかる”アプローチが、生徒の理解をぐっと引き寄せてくれるはずです。