プリズムに光を通すと何が起きる?白色光は七色のパズル!ニュートンも愛した光の世界

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

雨上がりの空に輝く虹や、シャボン玉の表面に浮かぶ不思議な七色。誰もが一度は「どうして光には色があるんだろう?」と不思議に思ったことがあるはずです。実は、私たちの身の回りにある何気ない「白い光」の中には、美しい色のパレードが隠されています。今回は、その正体を暴くための魔法の道具、プリズムを使った実験をご紹介します。

光の正体を暴く!プリズムの不思議

「光はまっすぐ進むもの」と私たちは習いますが、実は条件によってその進路を大きく変えることがあります。その代表的な現象が、光が分かれて見える分散(ぶんさん)です。

まずは、こちらの実験動画で光がドラマチックに姿を変える様子をご覧ください。

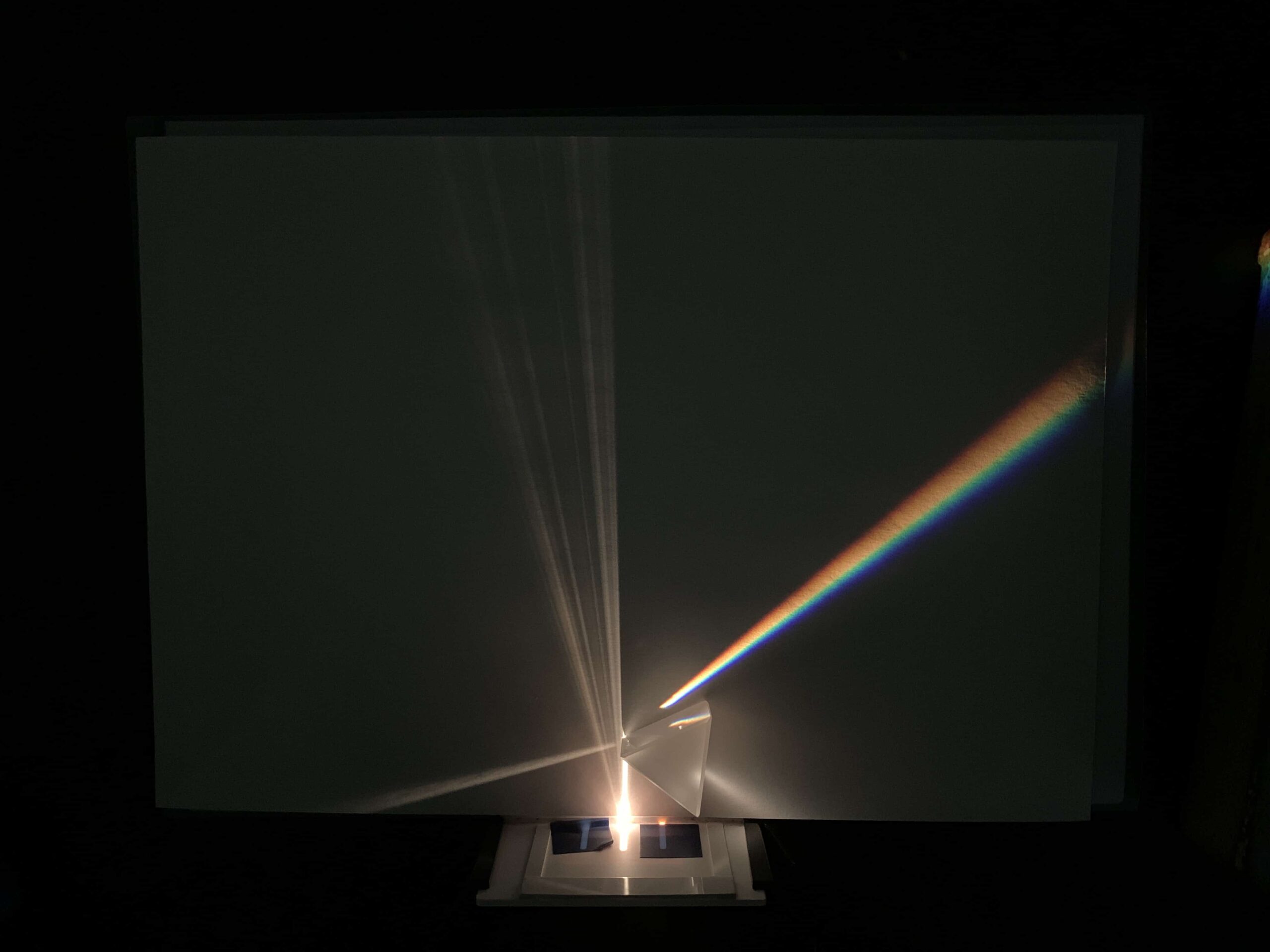

白色の光をプリズムに当てると、出口では見事な虹色に分かれて進んでいきます。これは、白色光が実は複数の波長の光が集まってできているためです。光は種類(色)によって、プリズムの中を通る時の屈折率(曲がり具合)が異なります。このわずかな差が、出口では大きな色の広がりとなって現れるのです。

「単色光」でわかる曲がり方の違い

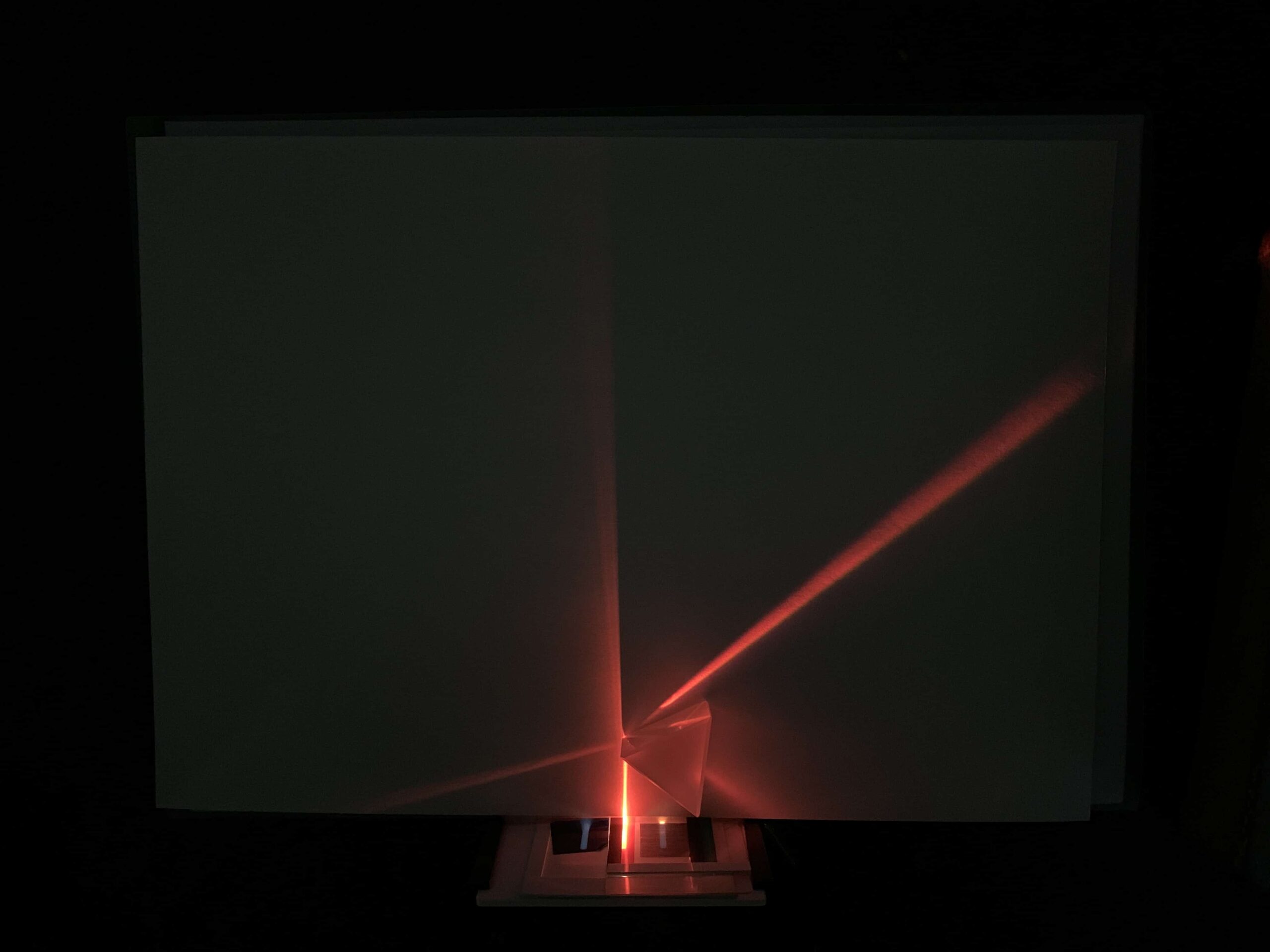

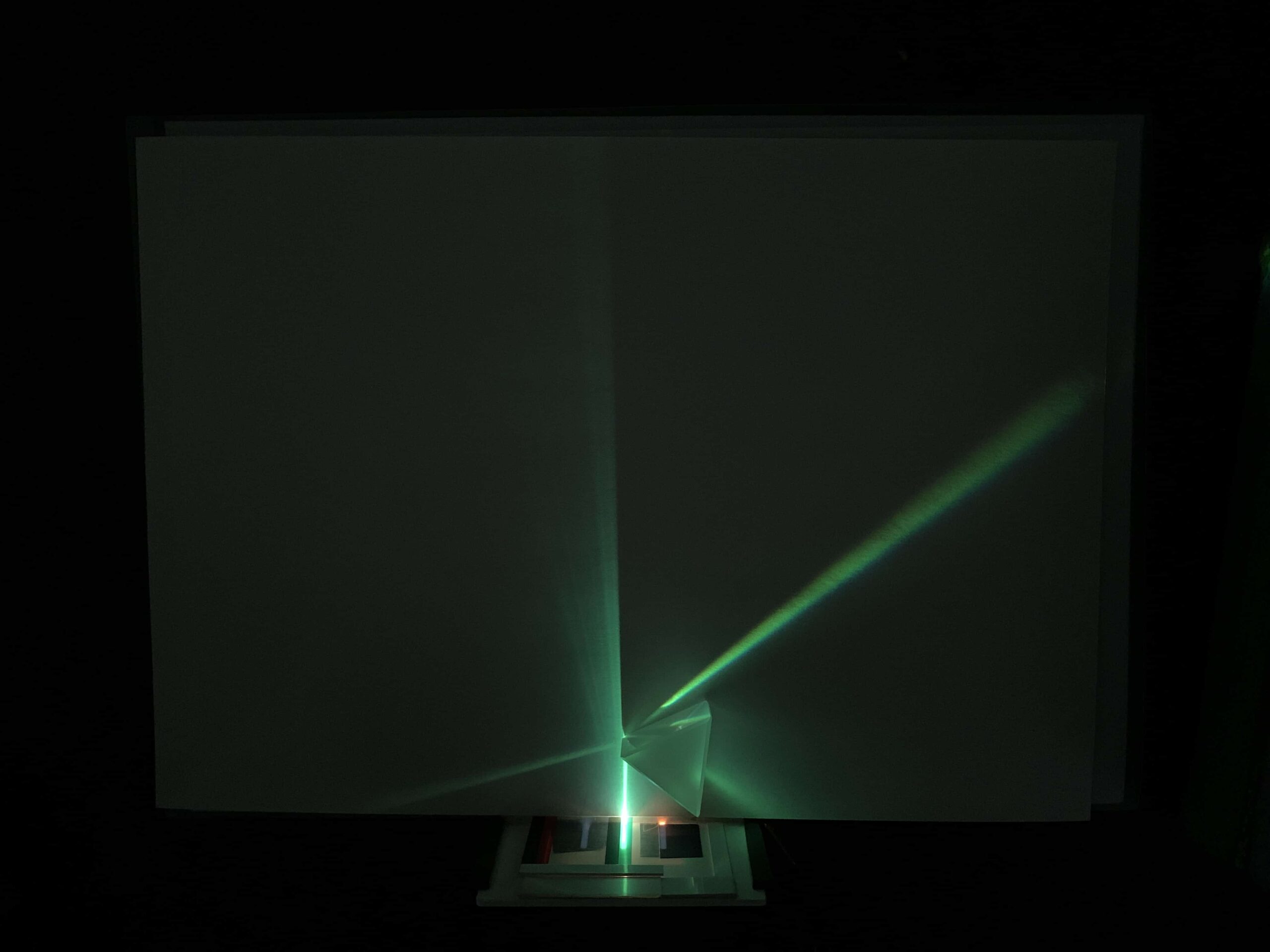

一方で、赤色や緑色のレーザー光(単色光)を当てるとどうなるでしょうか。これらは一つの波長しか持たないため、プリズムを通っても色分かれせずにそのまま進みます。しかし、ここで注目したいのは曲がる角度です。画像をじっくり比較してみると、緑色の光の方が赤色の光よりも大きく曲がっているのがわかります。

これは、緑色の光の方が赤色よりも波長が短いため、ガラスなどの物質を通る際により大きな影響を受けて屈折するためです。この「色による屈折率の違い」こそが、虹を作る根本的な原因なのです。

実験を成功させるためのポイント

この実験を学校の授業や家庭で行う際は、以下のポイントを押さえると、より深い驚きと学びが得られます。

準備するもの

・三角プリズム(アクリル製やガラス製。透明度が高いものがおすすめ)

・光源(白色LEDライトと、赤・緑のレーザーポインターなどの単色光)

・黒い画用紙またはスクリーン(光の筋をはっきりと映し出すため)

・暗室に近い環境(カーテンを閉めるだけで、光の道筋がぐっと見やすくなります)

実験の手順

1.部屋を暗くして、白色光をプリズムの角に当て、スクリーンに投影します。 2.光が虹色に分かれる分光(ぶんこう)の様子をじっくり観察しましょう。 3.次に赤色光を当てて、スクリーン上のどの位置に光が届くかを確認します。

4.緑色光に切り替え、赤色光の位置と比べることで、光の曲がり方の違いを実感します。

5.写真や動画に記録して比較することで、視覚的に屈折率の差を考察することができます。下の写真は、赤と緑を半透明化して並べてみましたが、赤の方が曲がりにくいのがわかりますね。

動画で「分散」と「屈折」の違い、そして「単色光」と「白色光」の性質を見比べることで、生徒たちの「光って一体なんだろう?」という好奇心を一気に引き出すことができます。光の性質は、言葉で説明するよりも実際に目で見ることで、その理解が圧倒的に深まります。

ニュートンが解き明かした光の物語

光の研究で欠かせない人物といえば、あのアイザック・ニュートンです。かつて人々は「プリズムが光に色をつけている」と考えていました。しかしニュートンは、プリズムを使って「白はすべての色が混ざったものである」ということを証明したのです。

国立科学博物館には、そんな彼の功績を伝えるニュートン7色板というグッズが展示されています。

これは、7色に塗り分けられた円盤を高速で回転させると、全体が白っぽく見えるという装置です。「色が混ざると白くなる」という、プリズムとは逆の現象を体験できる面白い道具です。ニュートン自身がこの装置を作ったわけではありませんが、彼の光の理論が現代の理科教育に今もなお生き続けている証拠ですね。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください! ・運営者・桑子研についてはこちら ・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら ・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

2月のイチオシ実験!梱包材で遊ぼう!

- 静電気の時期になってきました。子供と一緒に梱包材で盛り上がろう!→ やめられなくなる!静電気実験20

テレビ番組・科学監修等のお知らせ

- 「月曜から夜更かし」(日本テレビ)にて科学監修・出演しました。

- 2月27日 科学監修をした番組が放送予定です。

書籍のお知らせ

- 1/27 『見えない力と遊ぼう!電気・磁石・熱の実験』(工学社)を執筆しました。

- サクセス15 2月号にて「浸透圧」に関する科学記事を執筆しました。

- 『大人のための高校物理復習帳』(講談社)…一般向けに日常の物理について公式を元に紐解きました。特設サイトでは実験を多数紹介しています。※増刷がかかり6刷となりました(2026/02/01)

- 『きめる!共通テスト 物理基礎 改訂版』(学研)… 高校物理の参考書です。イラストを多くしてイメージが持てるように描きました。授業についていけない、物理が苦手、そんな生徒におすすめです。特設サイトはこちら。

講師・ショー・その他お知らせ

- 3/20(金) 日本理科教育学会オンライン全国大会2026「慣性の法則の概念形成を目指した探究的な学びの実践」について発表します。B会場 第3セッション: 学習指導・教材(中学校)③ 11:20-12:20

- 7/18(土) 教員向け実験講習会「ナリカカサイエンスアカデミー」の講師をします。お会いしましょう。

- 10/10(土) サイエンスショー予定

- 各種SNS X(Twitter)/instagram/Facebook/BlueSky/Threads

Explore

- 楽しい実験…お子さんと一緒に夢中になれるイチオシの科学実験を多数紹介しています。また、高校物理の理解を深めるための動画教材も用意しました。

- 理科の教材… 理科教師をバックアップ!授業の質を高め、準備を効率化するための選りすぐりの教材を紹介しています。

- Youtube…科学実験等の動画を配信しています。

- 科学ラジオ …科学トピックをほぼ毎日配信中!AI技術を駆使して作成した「耳で楽しむ科学」をお届けします。

- 講演 …全国各地で実験講習会・サイエンスショー等を行っています。

- About …「科学のネタ帳」のコンセプトや、運営者である桑子研のプロフィール・想いをまとめています。

- お問い合わせ …実験教室のご依頼、執筆・講演の相談、科学監修等はこちらのフォームからお寄せください。