メダカの尾ビレで“血液の流れ”を見る!〜顕微鏡観察の手順と注意点〜(ポリチャック袋でOK!)

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

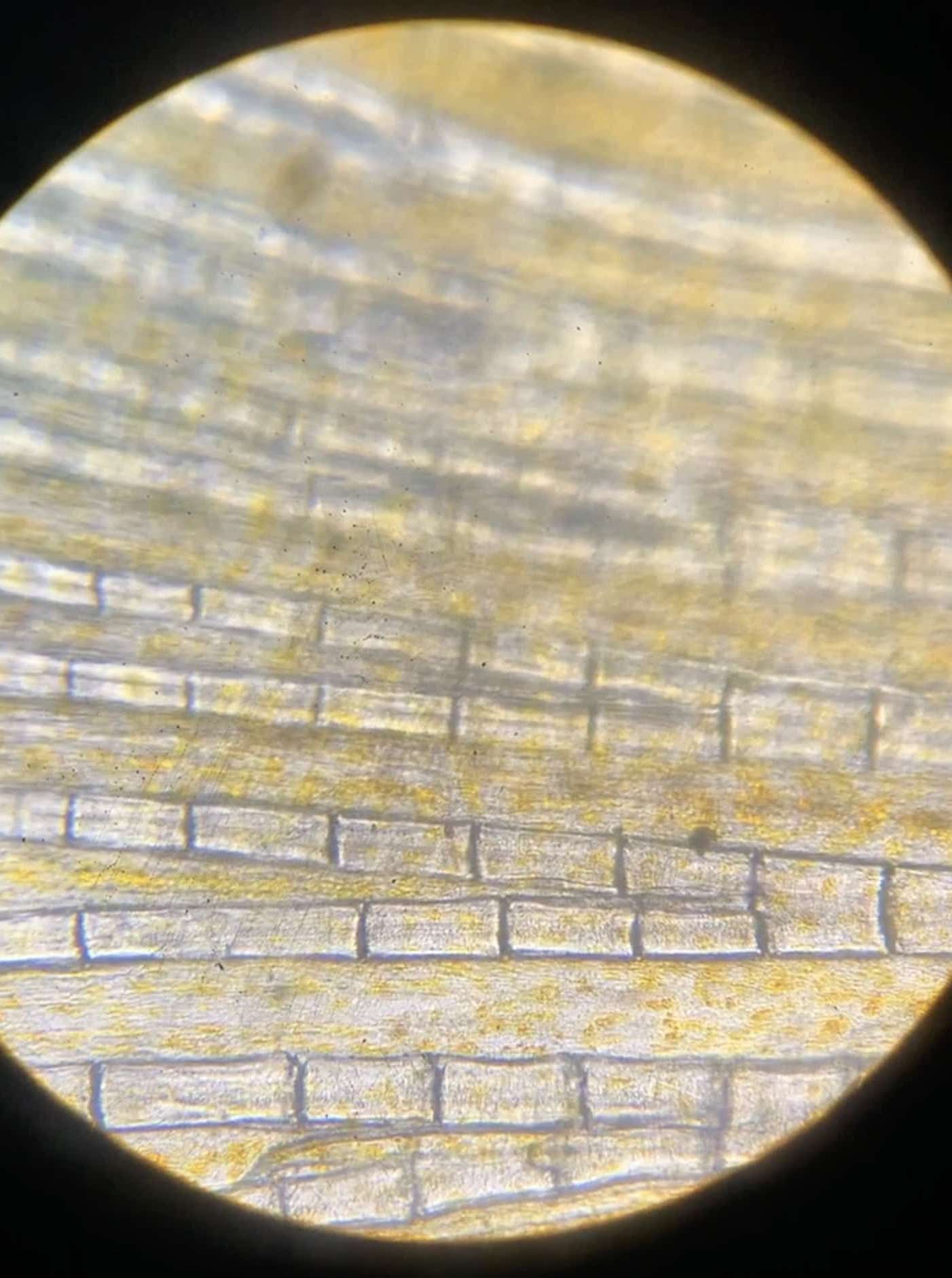

「メダカの尾ビレを顕微鏡で観察する」と聞いて、どこまで見えるのか?どう準備すればいいのか?と感じる先生も多いかもしれません。けれど、実際に観察してみると、その美しさや“流れているもの”の動きに驚かされます。

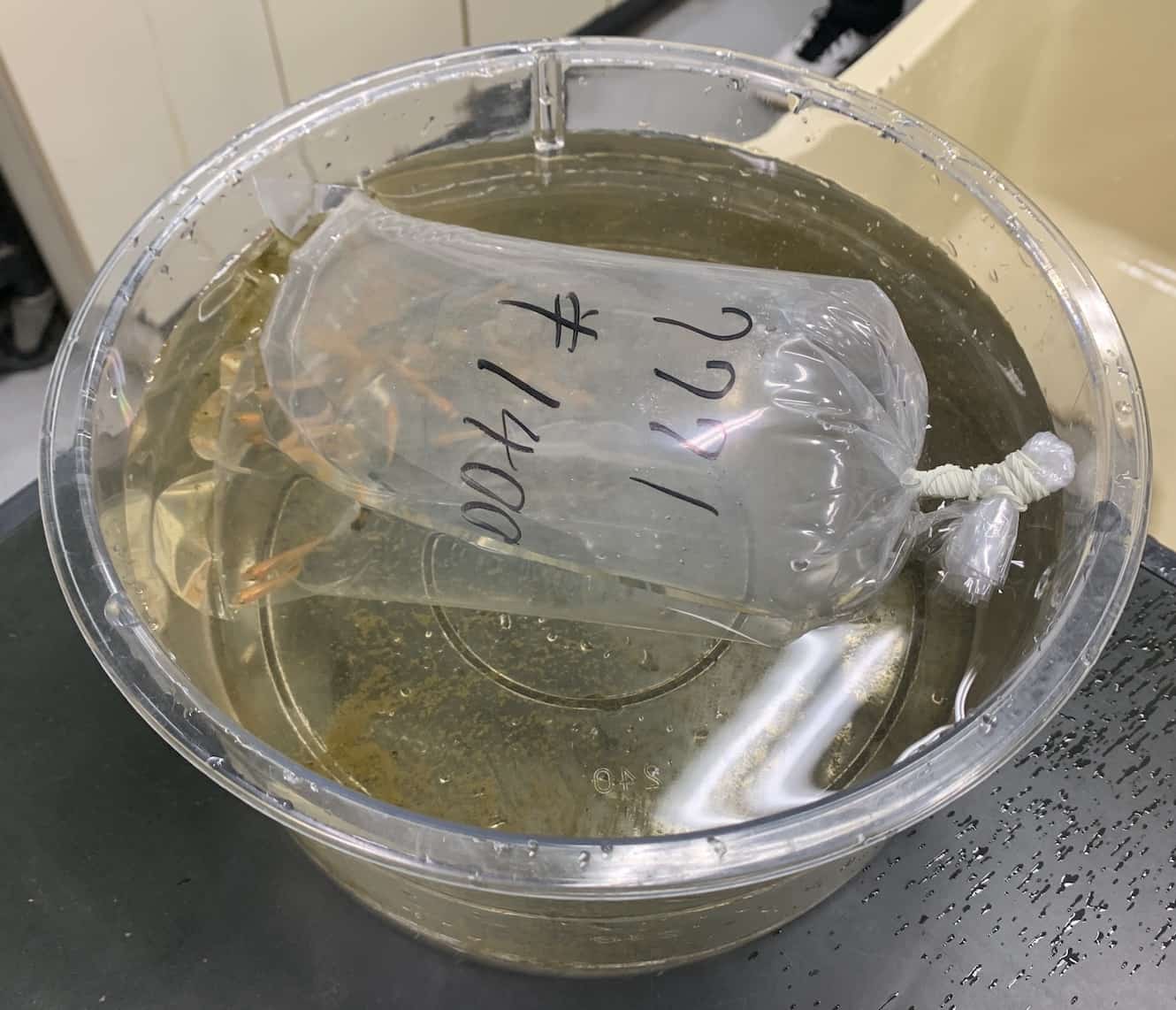

中学校で使いやすい観察教材として「ヒメダカ」を使い、尾ビレの血流を観察するものについてその手順を紹介します。観察対象が「生き物」なので、事前準備や配慮すべき点が多くありますが、その分、生徒の興味関心が高く、授業に引き込まれる実感があります。特に、血液が尾ビレの細かい血管を流れていく様子は、どの生徒にとっても印象的で、生命活動への理解を深めるきっかけにもなります。

準備するもの

• メダカ(30匹程度、各班2匹)

• 顕微鏡(接眼10倍 × 対物10倍の計100倍で使用)

• ポリチャック袋(観察用、1班に1〜2枚)

• 小型の水槽やプラケース(メダカの一時保管用)

メダカはホームセンターで1匹50円程度で購入可能です(ロイヤルホームセンターで30匹1500円程度、時期により価格差あり)。

ネットでも「ヒメダカ 100匹」で3,000円前後で購入可能ですが、送料や到着時の状態を考えると地元の店舗での購入が安心です。購入時は事前に電話確認をしておくと確実です。

アマゾンや楽天でも買えます。

|

|

授業の流れと工夫ポイント

① 観察準備

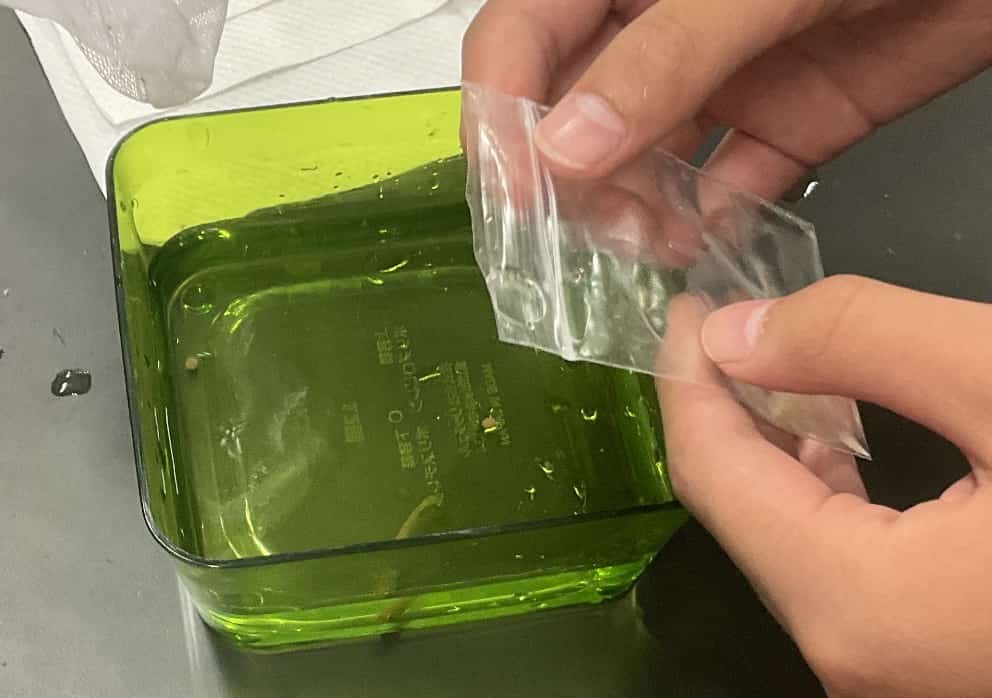

観察直前に、小型容器から各班にメダカを配布します。ポリチャック袋に少量の水を入れて、各班でメダカを2匹受け取り、生徒2人で1匹を観察します。

【注意】メダカは素手で触らないよう指導します。人の体温で火傷してしまうためです。

ポリチャック袋に入れた後、水を慎重に捨て、メダカがあまり動かない状態にします。この状態で、袋ごと顕微鏡に載せて観察します。

② 観察時のポイント

• 観察倍率は100倍(10×10)

• 尾ビレにピントを合わせる

• “流れているもの”に注目させる

• 流れる“方向”にも着目させる

観察前に「どこを見るか」をしっかり伝えることで、生徒の視点が明確になります。また、観察時間は 5分以内 が目安。長時間になるとメダカが弱ってしまうため、観察に集中してもらい、スケッチは後で行う形にしました。

観察後のまとめ活動

スケッチは授業内で撮影しておいた 尾ビレの顕微鏡動画 を用意し、それを元に記録させました。動きの再現は難しいため、動画を見ながら描くことで、観察の記憶も定着します。

補助教材としては、NHK for Schoolのこちらの動画もおすすめです:

NHKクリップ:メダカの血液の流れを見る

メダカの尾ビレの観察は、光合成や呼吸などの見えにくい生命活動にリアリティを持たせる絶好の題材です。導入や発展にも使いやすく、生徒の印象に強く残る体験になるでしょう。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

2月のイチオシ実験!梱包材で遊ぼう!

- 静電気の時期になってきました。子供と一緒に梱包材で盛り上がろう!→ やめられなくなる!静電気実験20

体中に梱包材をはりつけてみよう!

体中に梱包材をはりつけてみよう!

テレビ番組等・科学監修等のお知らせ

- 「月曜から夜更かし」(日本テレビ)にて科学監修・出演しました。

書籍のお知らせ

- 1/27 『見えない力と遊ぼう!電気・磁石・熱の実験』(工学社)を執筆しました。

- サクセス15 2月号にて「浸透圧」に関する科学記事を執筆しました。

- 『大人のための高校物理復習帳』(講談社)…一般向けに日常の物理について公式を元に紐解きました。特設サイトでは実験を多数紹介しています。※増刷がかかり6刷となりました(2026/02/01)

- 『きめる!共通テスト 物理基礎 改訂版』(学研)… 高校物理の参考書です。イラストを多くしてイメージが持てるように描きました。授業についていけない、物理が苦手、そんな生徒におすすめです。特設サイトはこちら。

講師等・ショー・その他お知らせ

- 2/20(金)「生徒の進学希望実現支援事業」研究授業@福井県立若狭高等学校 講師

- 3/20(金) 日本理科教育学会オンライン全国大会2026「慣性の法則の概念形成を目指した探究的な学びの実践」について発表します。B会場 第3セッション: 学習指導・教材(中学校)③ 11:20-12:20

- 7/18(土) 教員向け実験講習会「ナリカカサイエンスアカデミー」の講師をします。お会いしましょう。

- 10/10(土) サイエンスショー予定

- 各種SNS X(Twitter)/instagram/Facebook/BlueSky/Threads

Explore

- 楽しい実験…お子さんと一緒に夢中になれるイチオシの科学実験を多数紹介しています。また、高校物理の理解を深めるための動画教材も用意しました。

- 理科の教材… 理科教師をバックアップ!授業の質を高め、準備を効率化するための選りすぐりの教材を紹介しています。

- Youtube…科学実験等の動画を配信しています。

- 科学ラジオ …科学トピックをほぼ毎日配信中!AI技術を駆使して作成した「耳で楽しむ科学」をお届けします。

- 講演 …全国各地で実験講習会・サイエンスショー等を行っています。

- About …「科学のネタ帳」のコンセプトや、運営者である桑子研のプロフィール・想いをまとめています。

- お問い合わせ …実験教室のご依頼、執筆・講演の相談、科学監修等はこちらのフォームからお寄せください。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2c87aae9.92f4de68.2c87aaea.de587780/?me_id=1211165&item_id=10312624&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fchanet%2Fcabinet%2F1467%2F146744-1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)