「肺は自らふくらまない!?」ペットボトル模型で学ぶ呼吸のしくみ(横隔膜と肺)

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

ペットボトルと風船で「肺」のはたらきを見せる!授業に使えるシンプルモデル

「肺はどうやって空気を出し入れしているの?」

中学1年の呼吸の単元でこの疑問に向き合うとき、生徒たちの理解を一気に深めてくれるのが“モデル教材”です。今回は、身近な材料だけでつくれる肺のモデルをご紹介します。使うのは、500mLのペットボトルと風船、それだけ。理科室の片隅に転がっていたものが、人体の神秘をリアルに体験できるツールに変身します。しかも、このモデルは、実習生が自ら工夫して作ってくれたもの。実際に動かしてみると、生徒も「おおーっ」と声を上げるくらい、シンプルながら直感的に理解が進む構造です。

■ 材料(1セット分)

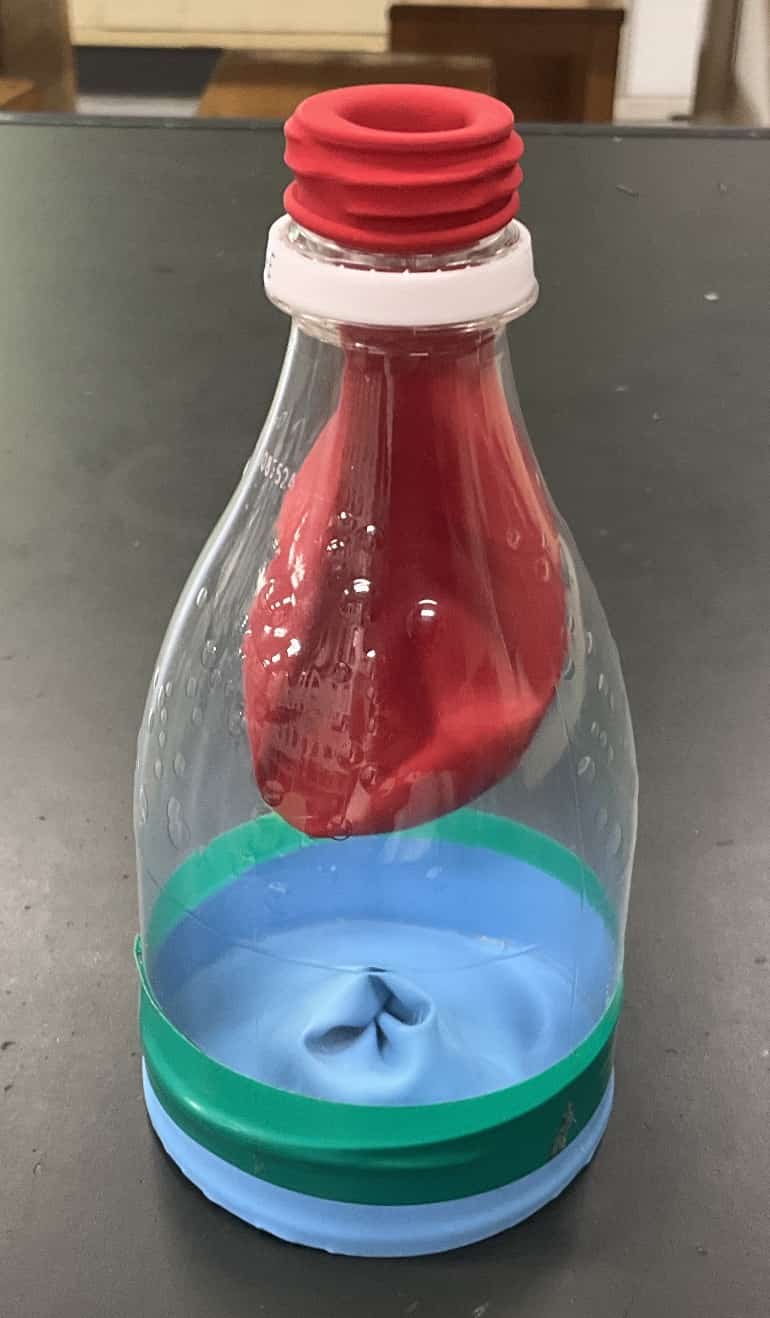

• 500mL ペットボトル(底を切り取る)

• 赤い風船(2つに切り、1つを肺としてペットボトルの口に装着)

• 青い風船(底側に貼り、横隔膜として使用)

• セロハンテープ or 輪ゴム

■ 作り方と仕組み

1. ペットボトルの底を切り取る(カッターなどは事前に教員が加工しておくと安全)。

2. 赤い風船をペットボトルの口に装着し、内部に垂らす。これが「肺」の役割。

3. ペットボトルの切り口(底側)を覆うように、青い風船をかぶせる(切った風船の丸い部分を伸ばしてかぶせる)。これが「横隔膜」。

4. 青い風船を引っ張ると、ペットボトル内の気圧が下がり、赤い風船(肺)が膨らみます。逆に、押し上げると肺がしぼみます。

この動きを通して、「肺は自力でふくらんでいるのではなく、まわりの筋肉(横隔膜など)の動きで空気が出入りする」という事実を実感できます。

横隔膜(青)を引っ張ると肺(赤)が大きくなる

横隔膜(青)を押し込むと、肺(赤)が萎む

■ 授業での活用ポイント

• 「肺そのものに筋肉はない」ことを視覚的に伝えられる。

• 気圧の変化による空気の流れもあわせて説明できる。

• 作業は班活動で。教員側で安全な加工を済ませておくとスムーズ。

生徒に作らせる場合は、横隔膜の素材(青い風船)の扱いに注意。薄くて破れやすいため、替えを多めに用意しておくと安心です。身近な素材で「なるほど!」を引き出せるこの教材。時間があるときにストックしておくと、いざというとき助けになりますよ。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!