ツバキの葉の断面を観察しよう:顕微鏡で見る植物の「内なる世界」

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

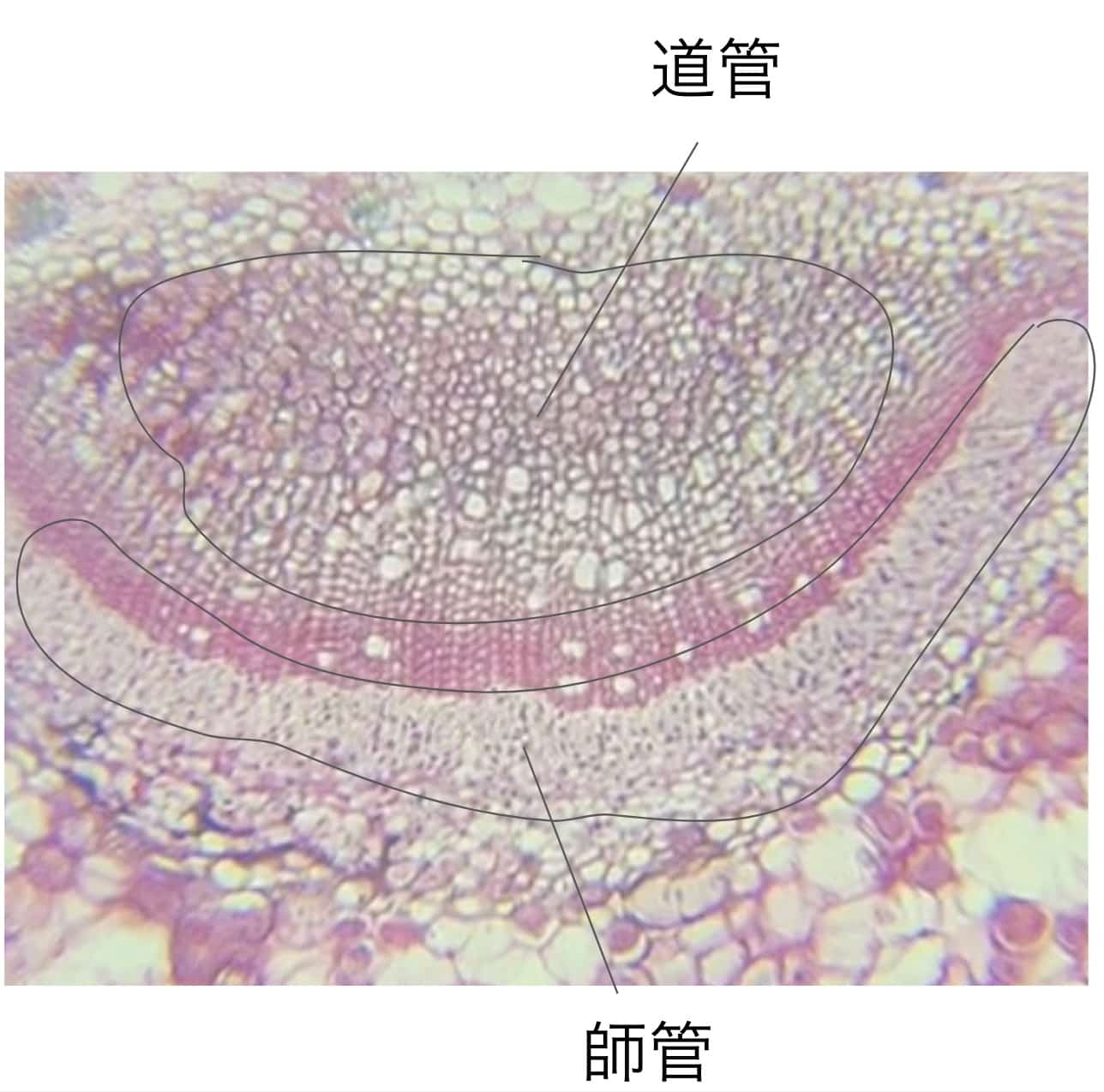

理科の授業では、植物の構造を実際に見ることが、生徒の理解を一気に深めるきっかけになります。中でも葉の断面観察は、維管束の配置や細胞の構造を視覚的に捉えられる、とても魅力的な活動です。今回は、ツバキの葉の横断面を観察した際のようすをご紹介します。

ツバキの葉は肉厚で切りやすく、また構造も明瞭なので、観察教材として非常に優れています。中央脈の部分には、はっきりと維管束が確認でき、顕微鏡下では道管と師管の位置関係も観察可能です。実際に観察してみると、維管束の中で道管は上側に、師管は下側に位置しており、光合成で作られた有機物が下方に、根から吸収された水が上方に運ばれる構造を目で確認できるのは、とても感動的です。

出来合いのプレパラートを使って観察した様子です。実験準備がほぼ必要ないので、さっと見せて観察するときにとても便利ですね。

生徒にとっては、「植物の中ってこんな風になってるんだ!」という驚きとともに、理科の知識が体験として刻まれます。まさに「自然の芸術」。観察する側としても、美しく整った構造に見とれてしまいます。

ちなみに、ツバキの葉は市販のアーテック製の切片作成キットなどでも使えますが、安価な顕微鏡(たとえばアーテックの1000円前後の製品)でどこまで見えるのか?というのも気になるところです。もし予算に限りがある学校であれば、こうした顕微鏡の導入実験をしてみるのも面白いかもしれません。

amazon アーテック 植物組織プレパラートD ATC-94740

楽天:アーテック 植物組織プレパラートD ATC-94740

授業準備のポイント

準備物

• ツバキの葉(厚みがあり健康なものを選ぶ)

• カミソリ(安全カバー付き)またはミクロトーム

• スライドガラス、カバーガラス

• 顕微鏡(100倍〜400倍)

• 染色液(必要に応じて)

• ピンセット、スポイト、ろ紙など

手順(抜粋)

1. ツバキの葉の中央脈を含む部分を細長く切り出す

2. できるだけ薄く断面をスライスする(安全に注意)

3. 水を1滴垂らしたスライドガラスの上に乗せる

4. カバーガラスをかけて、顕微鏡で観察

5. 維管束や気孔の位置、道管・師管の配置をスケッチさせる

中央脈に維管束があり、そして上の方に道管、下の方に師管があり観察できました。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!