アルミホイルと磁石で始める物理実験!動く電池のヒミツに迫る

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

ネオジム電池カーの謎を解け!〜磁石と電流で動く不思議な仕組み〜

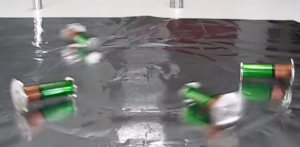

理科教材を探してYouTubeをさまよっていたときのことです。とても気になる動画に出会いました。電池の両端に丸いネオジム磁石を貼り付けて、アルミホイルの上に置くと、勝手に動き出す。くるくる回ったり、まっすぐ進んだり――。

一見シンプルですが、思わず何度も再生してしまう面白さがあります。これはあの「永久コマ」のように、不思議な“動き続ける感”がクセになる実験です。

準備するもの(全部100均でそろいます)

• 単三電池(できれば新品)

• 丸型のネオジム磁石 ×2(異なるサイズ)

• アルミホイル(滑走路代わり)

実験手順

1. 単三電池の+極と−極、それぞれにネオジム磁石をくっつけます。

2. アルミホイルをテーブルなどの上にまっすぐ広げます。

3. 電池をアルミホイルの上に「立てて」置くと、磁石がついている面で接触し、電池が動き出します!

なぜ動くのか?現象の考察

動きのヒミツは、「電流」と「磁場」の関係にあります。

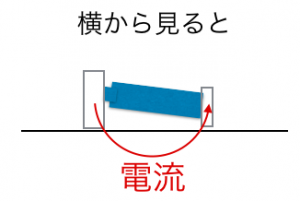

電池に磁石をつけてアルミホイルに接触させると、電池からアルミホイルを通って電流が流れます。

これにより、電流と磁場が交差して「力(ローレンツ力)」が発生して動くと考えられます。さてどのようになっているのでしょう。ここからはやってみないとですね。これは簡易的な「ファラデーモーター」の一種と捉えることができます。

ネオジム磁石は、電流が通る部分と接触しており、磁場が電流と直角に交わることで、電池全体に回転(または直進)の力が働くと考えられます。

丸い磁石の大きさが異なる場合は?

面白いのはここからです。異なる大きさの磁石をつけた場合、重心がずれていたり、左右で力のかかり方が違ったりするため、電池が回転運動を始めることがあります。つまり、不安定なバランスによって円を描くように動くのです。

逆に、 同じ大きさの磁石で極性を工夫すれば、直進させることも可能なのでしょうか。これはやってみないとわかりません。今度やってみようと思います。

授業での活用ポイント

• 中2の電流と磁界の単元での導入に最適。

• 右ねじの法則やローレンツ力の方向を考える問いかけに使える。

• 動画を見せて「なぜ動く?」→「自分でも再現してみよう」と、探究学習につなげやすい実験です。

まとめ

この実験の魅力は、なんといっても準備が簡単で、見た目がインパクト大なこと。そして、「なぜ動くのか?」を考えることで、中学生にも物理の原理がグッと身近に感じられる教材になります。ぜひ、授業でも試してみてください。そして、ちょっと工夫してみたらどう動くか?生徒と一緒に仮説を立てて確かめてみるのも面白いですね。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!