驚きの発見!レモンが電池に大変身!レモン電池で電子オルゴールが鳴る秘密

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

「冷蔵庫にあるレモンが、実は小さな発電所だとしたら?」――そんな風に問いかけられたら、子どもたちだけでなく大人だってワクワクしませんか?教科書の数式だけではなかなか実感がわかない電気の世界も、身近な果物を使うことで一気に「自分たちの物語」へと変わります。今回は、酸っぱいレモンが音楽を奏でる魔法の装置に変身するレモン電池の実験をご紹介します。準備のコツから、中学生でも納得できる化学の裏側まで、楽しく紐解いていきましょう!

1.レモン電池の基本実験:準備と手順

まずは、生徒が「できた!」と手応えを感じられる基本的な方法です。レモンを丸ごと使うのも良いですが、スライスすることで、実は少ない材料で効率よく実験ができるんですよ。ここでもハンバーガー方式がいいんですね。

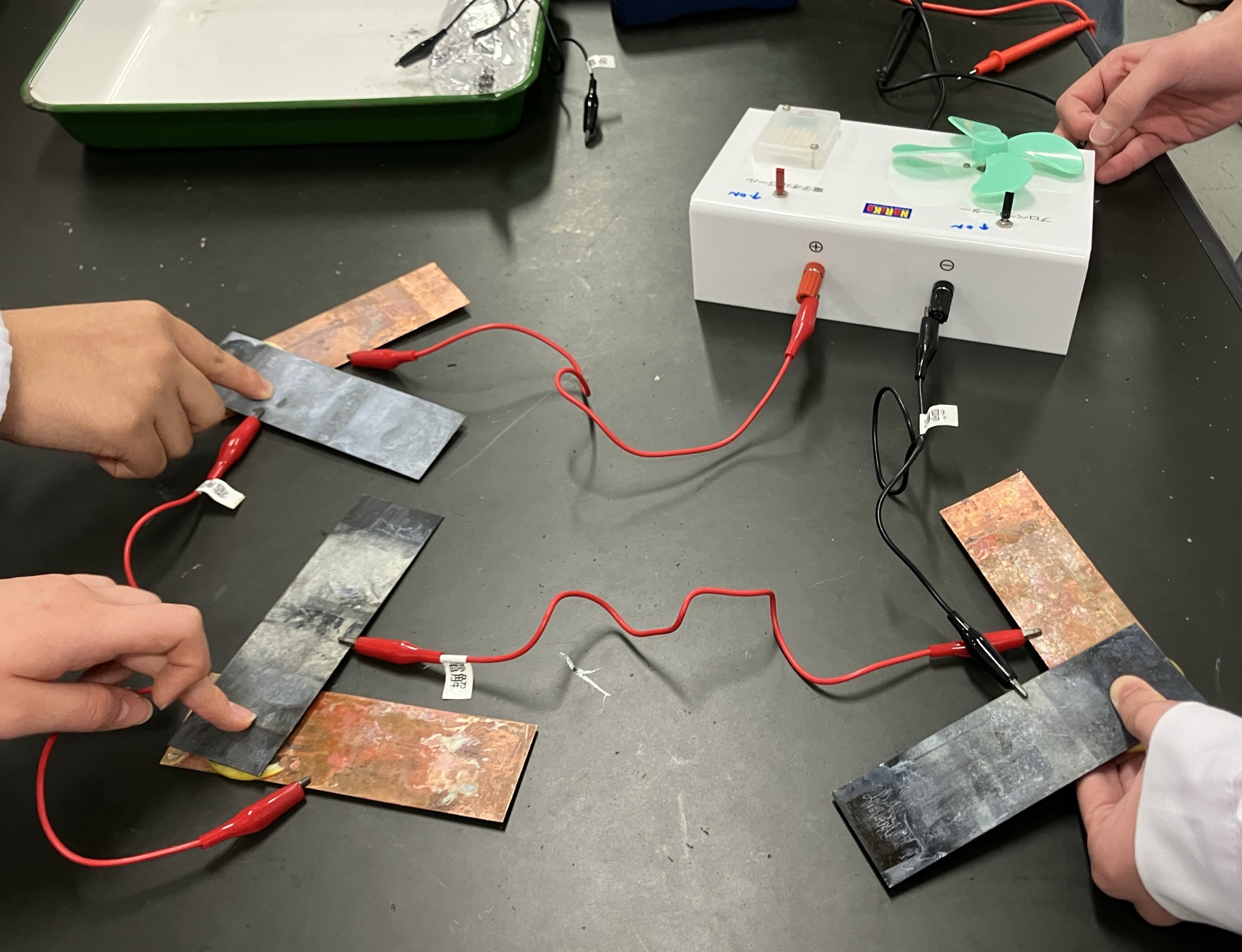

準備するもの:レモン: 2個程度(スライスすれば10班分くらいまかなえます!)

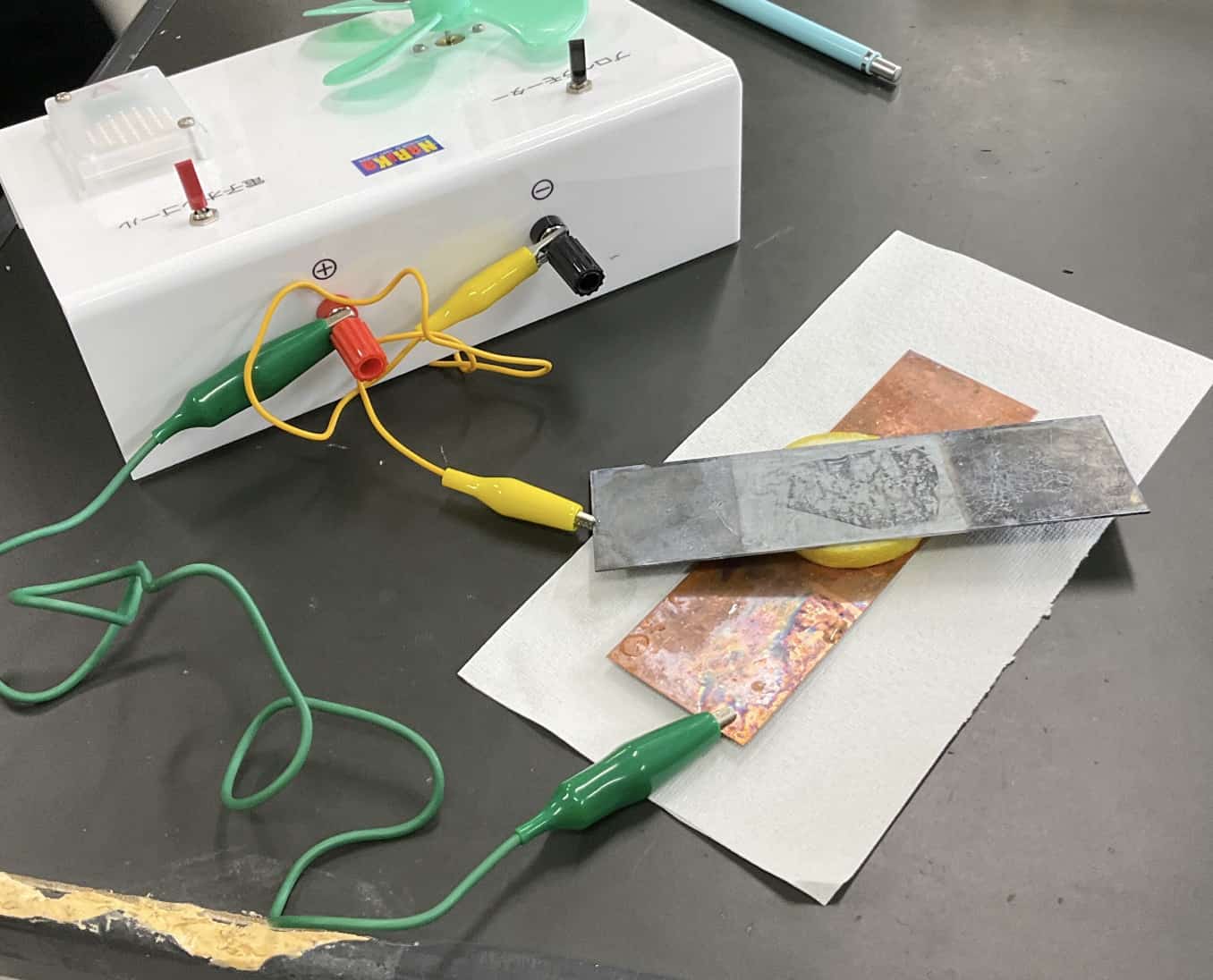

銅板: 10円玉でも代用可能ですが、実験用の板が最も反応が良いです。

亜鉛板: 電極の相棒です。亜鉛メッキの釘やアルミホイルでも反応はしますが、今回は「本気」の亜鉛板を推奨します。

リード線とワニ口クリップ: 電極同士をつなぐ「道」になります。

電子オルゴール: 少ない電流でも健気に鳴ってくれる、実験の強い味方です。

テスター(電圧計): 変化を「数値」で見ると、一気に科学らしくなります。

手順:

①レモンをスライスする: レモンを厚さ1cm程度にカットします。こうすることで、少ないレモンでたくさんの実験が可能です。

②電極を差し込む: 果肉の部分に、銅板と亜鉛板を差し込みます。このとき、板同士が中で触れ合わないように少し離すのがポイントです。

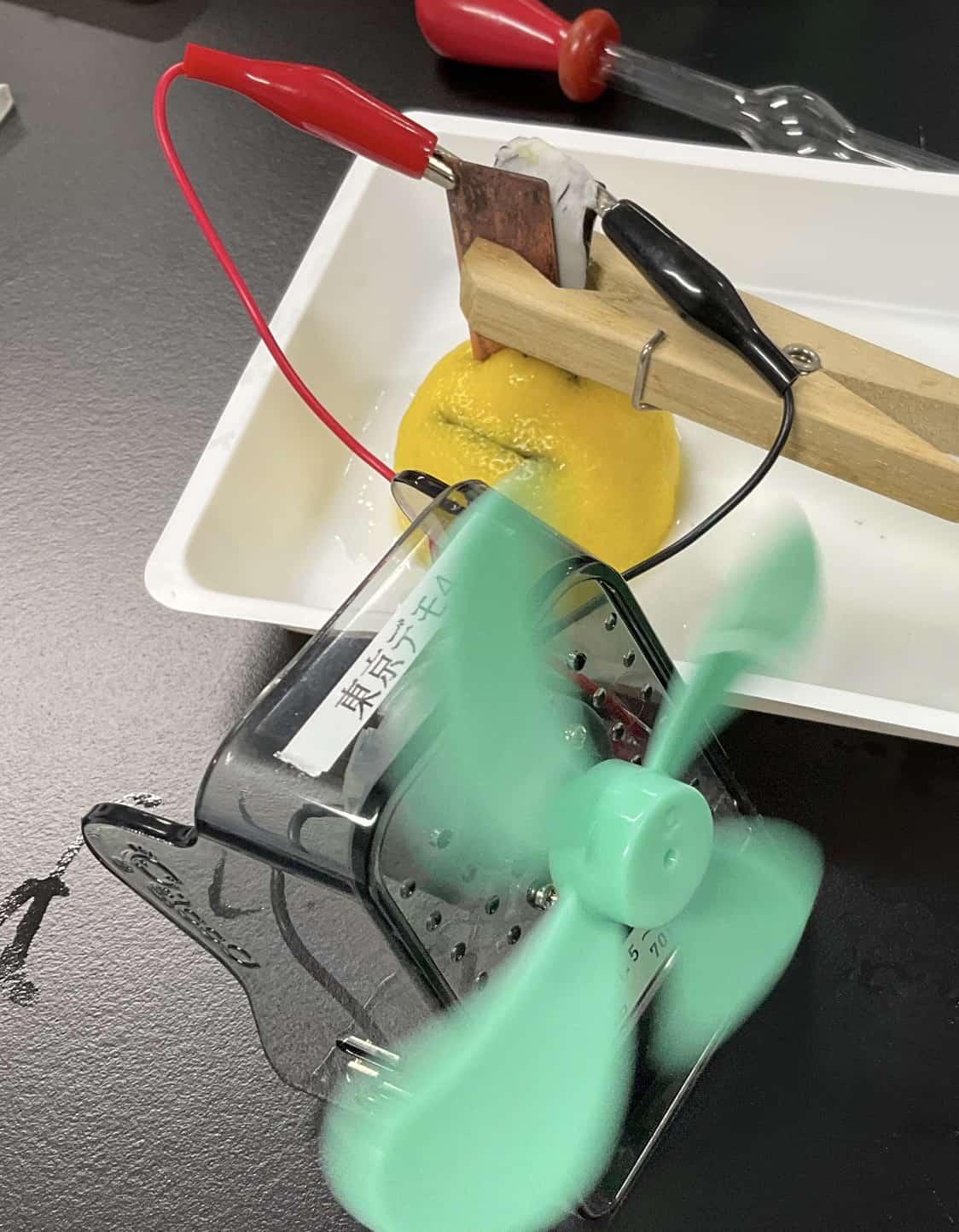

③回路をつなぐ: 銅板と亜鉛板にクリップをつけ、電子オルゴールに接続します。

④メロディを確認!: 接続した瞬間、小さな音が聞こえてきたら大成功です!

ちょっと勿体無いですが、レモンにブスッとすようにして実験を行うこともできます。今回のレモン電池の特徴としては、極版どうしを近くすると電圧がしっかり出ます。

2.なぜレモンで電気が生まれる? 理科の知識を深める

「音が鳴った!」と喜んだ後に、ぜひ生徒たちと一緒に考えてほしいのが、その「正体」です。

レモン電池の仕組み(ボルタ電池の原理):この実験は、1800年頃に発明された「ボルタ電池」と同じ仕組みです。ポイントは「イオン化傾向」という金属の性格の違いにあります。

負極(亜鉛): 亜鉛は銅よりも「イオンになりたい!」という気持ちが強い金属です。そのため、レモン液の中で電子を放り出し、自分は溶け出していきます。

\[Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-\]

電子の移動: 放り出された電子(e^-)がリード線を通って銅板へ移動します。これが電流の正体です。

正極(銅): 銅板にたどり着いた電子を、レモン汁の中の水素イオン(H^+)が受け取り、水素ガス(H_2)が発生します。

\[2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2\]

レモンの役割:レモンに含まれるクエン酸などの成分が「電解質」となり、イオンが水中を移動するのを助けています。つまり、レモンは電気を作る「燃料」ではなく、電気が流れるための「場」を提供しているのですね。

ただし使い物になる電池かというとそうは言えません。ボルタ電池の弱点についてはこちらをご覧ください。

3.さらなる挑戦!プロペラはなぜ回らない?

実験中、電子オルゴールは鳴るのに、モーターにつないだプロペラが回らないことがあります。これは失敗ではありません。実は「電圧と電流の大きさ」を学ぶ絶好のチャンスです!プロペラを回すには、オルゴールよりも大きなエネルギーが必要です。そんな時は、複数のレモン電池を直列つなぎにしてみましょう。

次は、木炭電池も作ってみましょう。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさを、もっとあなたの身近に!自宅でできる楽しい実験や、知ると毎日が楽しくなる科学のコツを発信しています。運営者・桑子研についてはこちら各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修など)はこちら* 記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

2月のイチオシ実験!梱包材で遊ぼう!

- 静電気の時期になってきました。子供と一緒に梱包材で盛り上がろう!→ やめられなくなる!静電気実験20

テレビ番組・科学監修等のお知らせ

- 「月曜から夜更かし」(日本テレビ)にて科学監修・出演しました。

- 2月27日 科学監修をした番組が放送予定です。

書籍のお知らせ

- 1/27 『見えない力と遊ぼう!電気・磁石・熱の実験』(工学社)を執筆しました。

- サクセス15 2月号にて「浸透圧」に関する科学記事を執筆しました。

- 『大人のための高校物理復習帳』(講談社)…一般向けに日常の物理について公式を元に紐解きました。特設サイトでは実験を多数紹介しています。※増刷がかかり6刷となりました(2026/02/01)

- 『きめる!共通テスト 物理基礎 改訂版』(学研)… 高校物理の参考書です。イラストを多くしてイメージが持てるように描きました。授業についていけない、物理が苦手、そんな生徒におすすめです。特設サイトはこちら。

講師・ショー・その他お知らせ

- 3/20(金) 日本理科教育学会オンライン全国大会2026「慣性の法則の概念形成を目指した探究的な学びの実践」について発表します。B会場 第3セッション: 学習指導・教材(中学校)③ 11:20-12:20

- 7/18(土) 教員向け実験講習会「ナリカカサイエンスアカデミー」の講師をします。お会いしましょう。

- 10/10(土) サイエンスショー予定

- 各種SNS X(Twitter)/instagram/Facebook/BlueSky/Threads

Explore

- 楽しい実験…お子さんと一緒に夢中になれるイチオシの科学実験を多数紹介しています。また、高校物理の理解を深めるための動画教材も用意しました。

- 理科の教材… 理科教師をバックアップ!授業の質を高め、準備を効率化するための選りすぐりの教材を紹介しています。

- Youtube…科学実験等の動画を配信しています。

- 科学ラジオ …科学トピックをほぼ毎日配信中!AI技術を駆使して作成した「耳で楽しむ科学」をお届けします。

- 講演 …全国各地で実験講習会・サイエンスショー等を行っています。

- About …「科学のネタ帳」のコンセプトや、運営者である桑子研のプロフィール・想いをまとめています。

- お問い合わせ …実験教室のご依頼、執筆・講演の相談、科学監修等はこちらのフォームからお寄せください。