理科室で地球を観察!顕微鏡で見る火山灰のミクロ世界(わんがけ・火山灰の観察)

観葉植物の土から火山をたどる!?鹿沼土と赤玉土を観察してみた

中学校理科の「火山」の授業、いつもどう説明していますか?「火山灰」と聞くと、ただの灰のようなイメージを持っている生徒も少なくありません。でも実は、火山灰は火山活動によって噴き出された「岩石のかけら」。しかも、その中には顕微鏡でしか見えないような美しい結晶やガラス質の破片が含まれているんです。これを生徒に見せられたら、授業がグッと面白くなりますよね!

園芸用の土の中に、火山の痕跡が眠っているんです。ホームセンターで買える「鹿沼土」や「赤玉土」は、ただの土ではありません。なんとそれぞれ、火山の噴火によってできた火山灰由来の土壌なんです。

今回は、そんな鹿沼土と赤玉土を理科の授業で活用する方法をご紹介します。火山の授業で使えば、噴火の影響が身近な地形や土壌にも及んでいることを実感できますし、双眼実体顕微鏡を活用した探究的な観察にもピッタリです。

鹿沼土・赤玉土とは?

•鹿沼土(かぬまつち):群馬県の赤城山の噴火によってできた火山灰が風化したもの。やや白っぽく軽い見た目。

•赤玉土(あかだまつち):栃木県の男体山の噴火によってできた火山灰由来の土。赤っぽい色合いが特徴。

これらは観葉植物や盆栽用の土として売られていて、100円ショップや園芸店でも手軽に手に入ります。

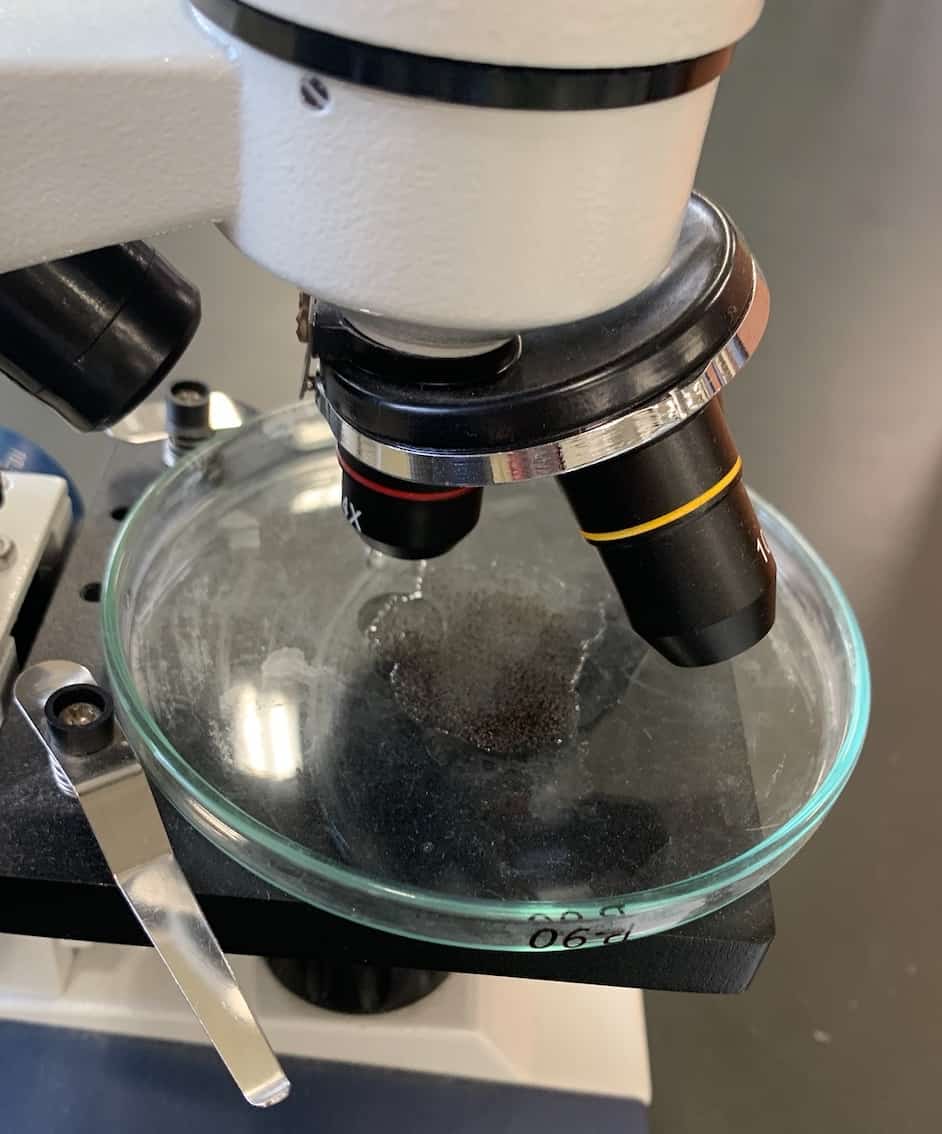

シャーレに広げた土を見てみると、同じ「土」といっても見え方がまったく違います。

• 鹿沼土は白〜黄みがかった粒で、**多孔質(小さな穴がたくさん)**になっており、軽くて水はけがよさそうな構造。

• 赤玉土は赤茶色でやや重たく、粒の表面が比較的なめらか。

|

|

授業準備に必要なもの

•鹿沼土と赤玉土(少量ずつでOK)

•蒸発皿(またはビーカー)

•水

•シャーレ

•双眼実体顕微鏡(倍率20〜40倍程度)

•ピンセット・小筆

•キッチンペーパーやティッシュ(乾かすとき用)

手順(椀がけ法による前処理)

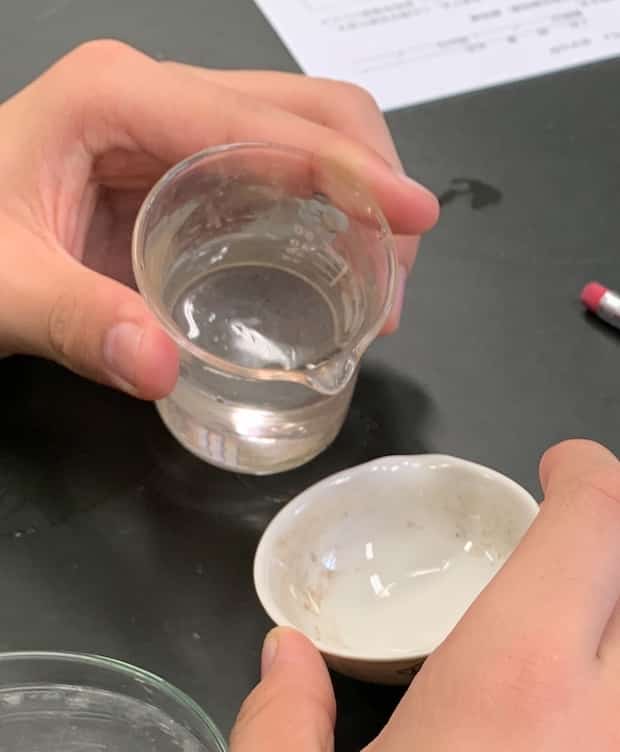

1.鹿沼土と赤玉土をそれぞれ蒸発皿にとり、水を注ぐ。

2.スプーンやガラス棒などで軽くかき混ぜ、細かい泥を浮かせる。

3.泥水をそっと捨て、水を入れ替えて何度か洗浄。これを数回くり返すと、観察しやすいきれいな粒が残ります。

4.洗った土をシャーレに移して、乾かすか、そのまま顕微鏡で観察。

観察してわかること

雲仙・普賢岳と桜島の火山灰の観察

続いて雲仙・普賢岳と桜島の火山灰を、双眼実体顕微鏡で観察してみました。

観察に使ったもの

• 火山灰(今回は雲仙・普賢岳と桜島のもの)

• 双眼実体顕微鏡(倍率は20~40倍程度でOK)

• 黒い画用紙 or 黒いトレイ(背景として使うと見やすい)

• ピンセット

• プラスチック皿やガラス皿(火山灰を広げるためのもの)

• 小筆(細かい粒を動かすのに便利)

準備方法と手順

1. 火山灰の入手

理科室に保管されていることもありますし、理科教材業者から取り寄せることもできます(理科便覧や教育センターの資料室にもある場合あり)。

2. 火山灰を皿に薄く広げる

白い紙の上では見づらいので、黒い背景を使うと粒の形や色がよく見えます。

3. 双眼実体顕微鏡で観察

火山灰はとても軽くて細かいため、息を吹きかけないよう注意。照明をうまく使いながら観察しましょう。

左が雲仙・普賢岳、右が桜島の火山灰です。

雲仙・普賢岳のほうが白っぽい色をしており、桜島は黒っぽい色をしていました。桜島のほうを双眼実体顕微鏡で観察してみました。すると、有色鉱物と無色鉱物が見られました。

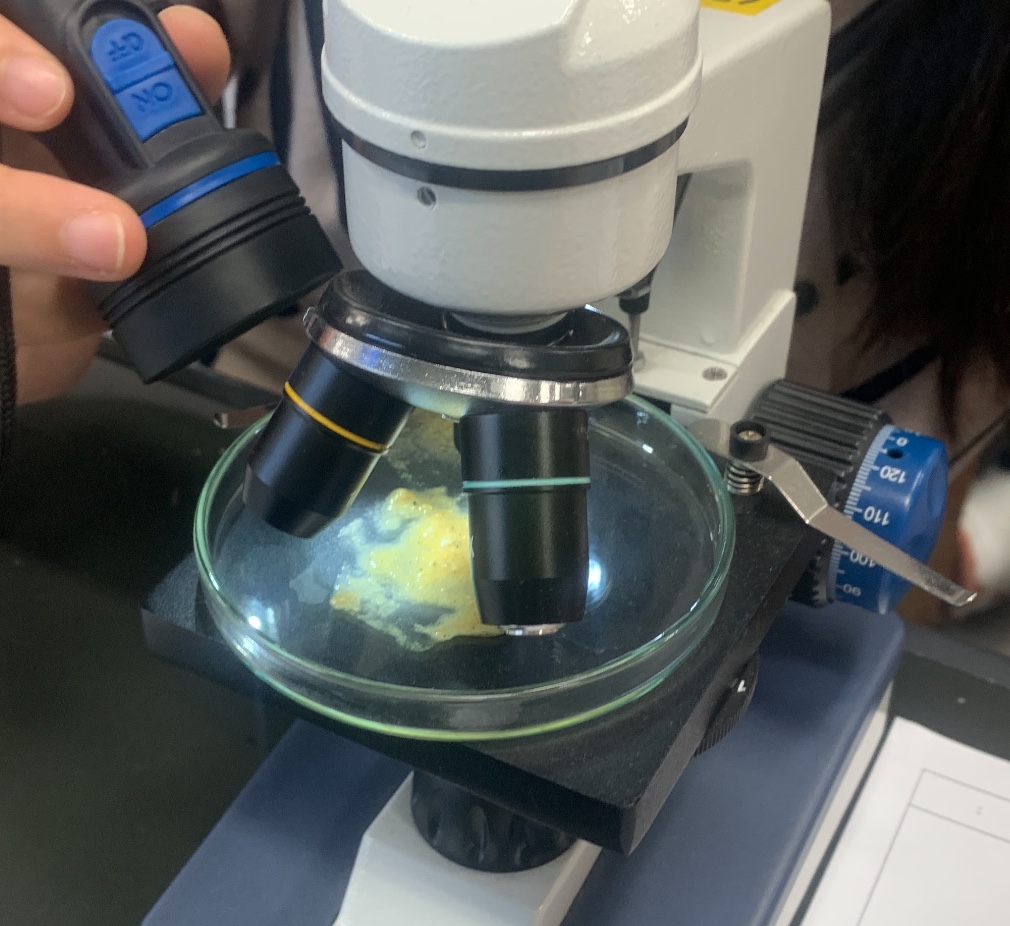

火山灰の観察を授業で行っているときの様子です。火山灰に含まれる鉱物は光を通すものもあれば、通さないものもあるので、上からLEDライトで照らしながら観察をすると、いろいろな鉱物の色や形などがよく観察できます。

|

|

観察してわかったこと

左が雲仙・普賢岳、右が桜島の火山灰。雲仙・普賢岳の火山灰は白っぽい色をしており、桜島のものは黒っぽい色をしていました。桜島の火山灰を詳しく観察すると、そこには有色鉱物(黒っぽい結晶)と無色鉱物(透明や白っぽい結晶)が混ざっていました。火山灰ひとつ取っても、その成分や噴火の様子が違うことが視覚的に伝わります。

• 地域ごとの火山灰の違いを見せることで、生徒の興味を引きつけられます。

•「有色鉱物」「無色鉱物」という言葉を、実物を見せながら導入できます。

• 火山灰の色や粒の形から、**噴火のタイプ(爆発的か、粘性の強さなど)**に話を広げることもできます。

実体顕微鏡を使った観察は、地学分野では珍しく、生徒の「理科=目で見る学問」という感覚を育てる絶好のチャンスです。ちょっとした準備でできるので、ぜひ理科室の双眼実体顕微鏡、出番を作ってあげてください!

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2b71acab.9c66f40c.2b71acac.71d48030/?me_id=1216297&item_id=10000012&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fheiwa%2Fcabinet%2F00529276%2Fheiwakanuma.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2bd02b5c.b4b23e9c.2bd02b5d.b7cba385/?me_id=1304002&item_id=10008597&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbababa%2Fcabinet%2Fba9%2F2gro80045.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)