「仕事の原理」は体で覚える!生徒の心をつかむ手作り動滑車実験器!

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

理科の先生方、こんにちは!今日は、生徒の皆さんを「なるほど!」と唸らせる、身近な素材で作る動滑車の実験アイデアをご紹介します。

教科書で「動滑車を使うと力が半分になる」と説明しても、生徒の反応はイマイチ…という経験はありませんか? それもそのはず、教材カタログに載っている小さな動滑車では、100gや200gのおもりをぶら下げても、力の軽減を体感することは難しいからです。また、高価な教材を生徒の人数分揃えるのは予算的にも非現実的ですよね。

でも、安心してください。今回は、たった200円で、しかも生徒が「うわ、軽っ!」と驚くほどの力軽減を実感できる、大型の動滑車を自作する方法をお伝えします。この教材を使えば、物理の授業が格段に面白くなり、生徒の理解も深まること間違いなしです!

科学のレシピ

この実験の鍵となるのは、ホームセンターで手に入る意外なアイテム。それは、ドアやふすまに取り付ける車輪です。たった2つで350円ほどという手頃な価格も魅力です。

準備するもの

ドアやふすまなどに取り付ける車輪(2個で350円くらい。ホームセンターで売っています)

その他には、タコ糸、ペットボトル、砂、水を使いました。

作り方

① 車輪の上下を確かめる

こっちが上になります。

② 動滑車を作る

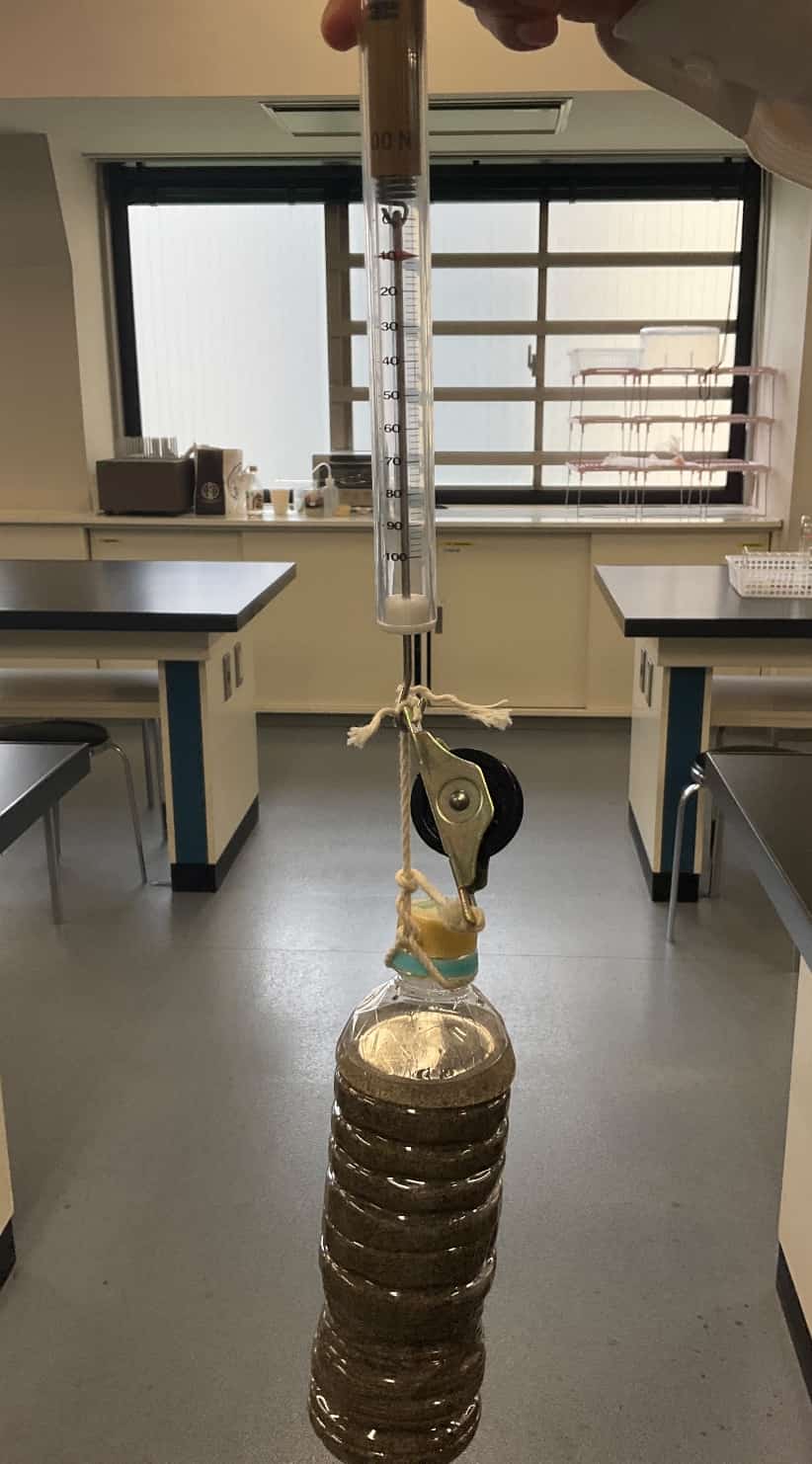

おもりは、ペットボトルに砂と水をいれてあとで作る動滑車あわせて1kg(10N)になるようにしました。重さが十分にあるので、体感としてわかりますよね。

それでは動滑車を作っていきましょう。

滑車の脇の穴から糸を通し、

結びつけます。

ペットボトルの首の部分に結びます。

滑車が水平になるように、もう片方を結びつけます。

あとは車輪の片方の脇の部分から糸を通して、もう片方の穴からだします。片方をスタンドなどに固定して慣性です。

実験開始!

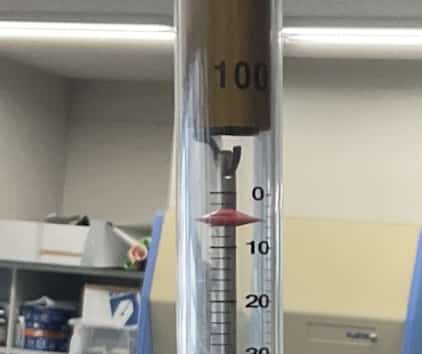

まずは比較実験から。動滑車を使わずにペットボトルのおもりを直接ばねばかりで引いてみましょう。今回の重さは約1kg、つまり重力は約10Nです。

写真のメモリを見ると、確かに10Nを指していますね。

次に、いよいよ自作した動滑車を使います。

どうでしょう、ばねばかりの示す値がちょうど5Nになりました。

この「力が半分になる」という結果は、よく見ると当たり前なんです。なぜなら、おもりを支える役割を、あなた(ばねばかり)と、もう一方の「天井」が二人で分担しているからです。写真の実験では天井に固定していますが、生徒に片方の糸を持ってもらっても良いですね。これにより、生徒は「力を半分にしても持ち上げられる」という仕事の原理を、体で覚えることができます。

生徒が一人ずつ体験できるくらい十分な数の動滑車を用意すれば、理解度は飛躍的に向上するはずです。

この実験を通じて、「動滑車は、力を半分にする代わりに、引く距離が2倍になる」という仕事の原理の核心を、生徒に肌で感じさせてあげてください。

なお仕事の原理の測定実験はこちらをご覧ください。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!