コイに食パンを与えてはいけない理由が細かく書かれている案内板(「浸透圧」の物語)

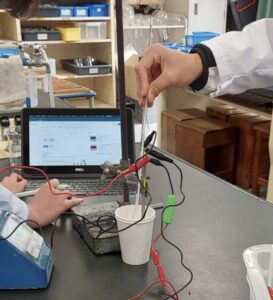

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

公園の池で、あなたは「科学の不思議」に出会える!

天気の良い日、ふと立ち寄った公園の池。水面には、ゆったりと泳ぐコイの群れが見えます。誰かが近づくと、彼らは吸い寄せられるように集まってくる。その姿はなんとも愛らしく、思わず餌をあげたくなってしまいますよね。

しかし、そのすぐ近くに立っていた、ごくありふれた注意書きの看板に、私は思わず目を奪われました。

「コイに餌を与えないでください」――。

どうして「餌やり禁止」なの?看板の裏に隠された奥深い科学

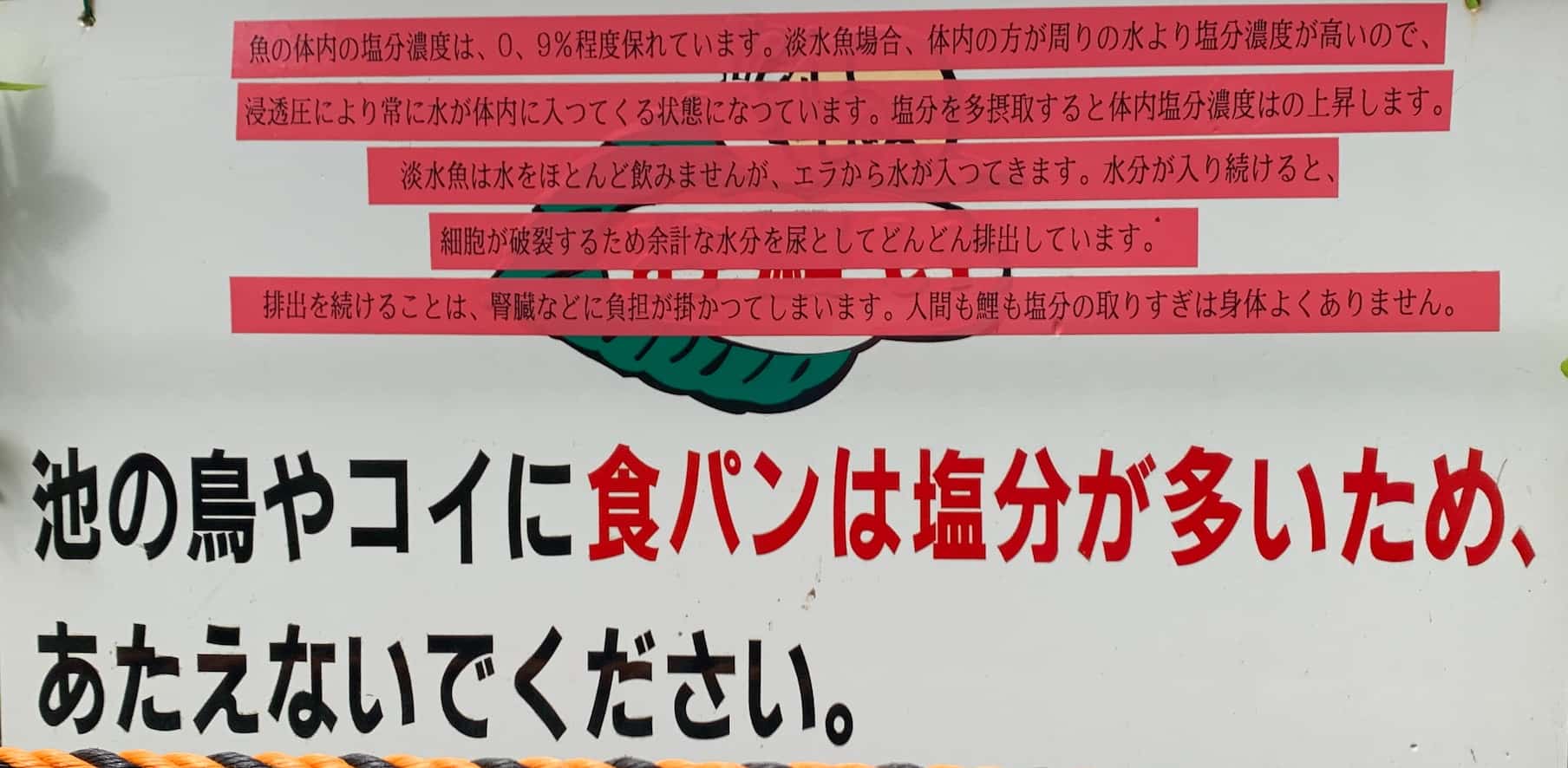

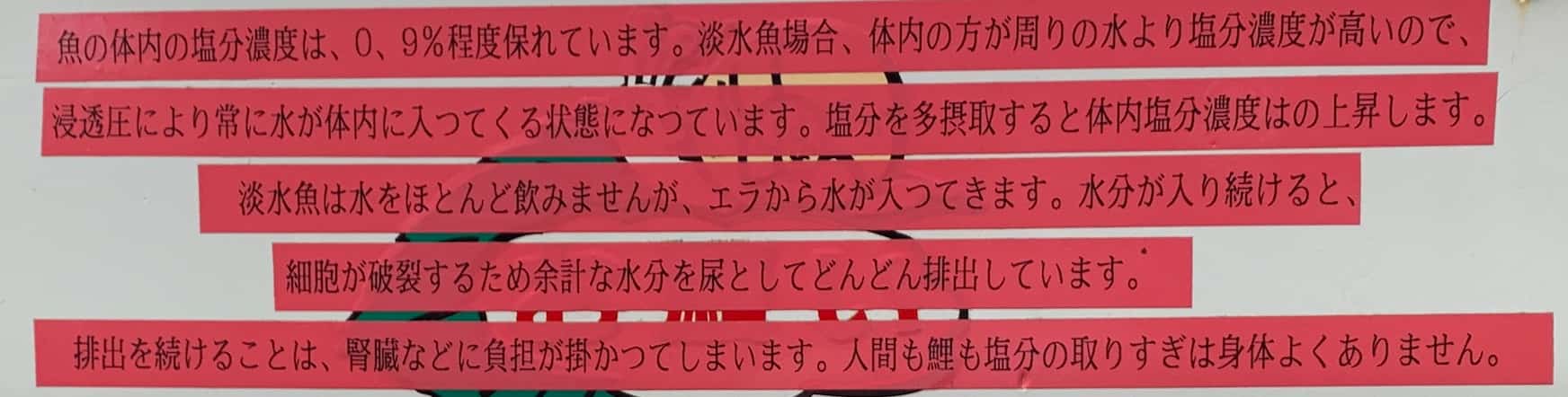

池の鳥やコイに食パンは塩分が多いためあたえないでください。

よく見かけるこの手の看板。ですが、この看板には、まさかの専門的な科学知識が詳細に書かれていました。テプラでびっしりと書き込まれたその文章は、まるで研究室の論文のよう。正直、子どもが読んでも少し難しいかもしれません。でも、だからこそ、私はその「誠実さ」と、込められた「生き物への愛情と科学への情熱」に深く感銘を受けました。

魚の体内の塩分の濃度は0.9パーセント程度に保たれています。淡水魚の場合、体内の方が周りの水よりも塩分濃度が高いので、浸透圧により常に水が体内に入ってくる状態になっています。塩分を多く摂取すると体内塩分濃度は上昇します。淡水魚は水をほとんどのみませんが、エラから水が入ってきます。水分が入り続けると、細胞が破裂するため余計な水分を尿としてどんどん排出しています。排出を続けることは、腎臓などに負担がかかってしまいます。人間も鯉も塩分の取りすぎは体に良くありません。

コイの体に隠された「浸透圧」の秘密

魚、特に池にいるような淡水魚にとって、私たち人間が与える食パンなどに含まれる「塩分」は、命に関わる深刻な問題になりかねません。看板にもあったように、魚の体内の塩分濃度は、私たち人間と同じように約0.9%程度に保たれています。一方で、彼らが住む淡水中の塩分濃度は、ほとんどゼロに等しい状態です。ここでカギとなるのが、理科で学ぶ「浸透圧」という現象です。

浸透圧とは、半透性である細胞膜(またはそれに近い薄い膜)を境にして、濃度の異なる液体が隣接している場合、水分子が濃度の低い方から高い方へと移動しようとする力のことです。この原理に従うと、淡水魚の体内(塩分濃度が高い)には、周囲の池の水(塩分濃度が低い)が常に「流れ込んでくる」状態になっています。

もし、淡水魚が塩分を多く摂取してしまうと、体内の塩分濃度が上昇します。そうなると、浸透圧はさらに強まり、周りの水がより一層体内に入り込もうとします。水分が細胞内に過剰に入り込むと、細胞が水でパンパンになり、最悪の場合破裂してしまう危険性があるのです。

では、淡水魚はどうやって体内の水分量を調整しているのでしょうか?彼らは私たちのように水を積極的に飲むことはほとんどありませんが、呼吸のためにエラから水を取り込んでしまいます。そこで、彼らは余分な水分を尿としてどんどん排出することで、体内の塩分濃度と水分量のバランスを保っています。これは、私たちの腎臓が体内の水分量を調整するのと似ていますね。しかし、塩分をとりすぎてこの排出作業が過剰になると、腎臓などの臓器に大きな負担をかけます。人間も塩分の摂りすぎは体に良くないと言われますが、それはコイにとっても同じ。むしろ、淡水魚にとっては生死に関わる重大な問題なのです。

淡水魚と海水魚、真逆の生き残り戦略

ここでさらに面白いのは、淡水魚と海水魚では、この浸透圧への対応がまったく逆だという点です。彼らは、それぞれ真逆の環境で生きるために、驚くほど合理的な体の仕組みを進化させてきました。

- 海水魚:体液の塩分濃度(約1%)よりも海水の塩分濃度(約3.5%)の方が高いため、浸透圧により体内の水分が常に海水へ奪われそうになります(逃げ出そうとします)。この脱水を防ぐため、彼らは積極的に海水を飲み、エラから余分な塩分を排出することで、体内の水分バランスを保っています。

- 淡水魚:体液の塩分濃度(約1%)よりも淡水の塩分濃度が低いため、常に淡水が体内に入り込もうとします。この過剰な水分を排出するため、彼らは水をほとんど飲まず、エラから水を取り込みながら、大量の薄い尿を排出することで、体内の水分を調整しています。

公園の看板から、こんなにも奥深く、壮大な生命の神秘、そして合理的な科学の世界が広がっているとは、本当に驚きです。身近な現象から科学の不思議を探求することは、最高の学びになりますね。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者の桑子研についてはこちら ・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら ・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

2月のイチオシ実験!梱包材で遊ぼう!

- 静電気の時期になってきました。子供と一緒に梱包材で盛り上がろう!→ やめられなくなる!静電気実験20

テレビ番組・科学監修等のお知らせ

- 「月曜から夜更かし」(日本テレビ)にて科学監修・出演しました。

- 2月27日 科学監修をした番組が放送予定です。

書籍のお知らせ

- 1/27 『見えない力と遊ぼう!電気・磁石・熱の実験』(工学社)を執筆しました。

- サクセス15 2月号にて「浸透圧」に関する科学記事を執筆しました。

- 『大人のための高校物理復習帳』(講談社)…一般向けに日常の物理について公式を元に紐解きました。特設サイトでは実験を多数紹介しています。※増刷がかかり6刷となりました(2026/02/01)

- 『きめる!共通テスト 物理基礎 改訂版』(学研)… 高校物理の参考書です。イラストを多くしてイメージが持てるように描きました。授業についていけない、物理が苦手、そんな生徒におすすめです。特設サイトはこちら。

講師・ショー・その他お知らせ

- 3/20(金) 日本理科教育学会オンライン全国大会2026「慣性の法則の概念形成を目指した探究的な学びの実践」について発表します。B会場 第3セッション: 学習指導・教材(中学校)③ 11:20-12:20

- 7/18(土) 教員向け実験講習会「ナリカカサイエンスアカデミー」の講師をします。お会いしましょう。

- 10/10(土) サイエンスショー予定

- 各種SNS X(Twitter)/instagram/Facebook/BlueSky/Threads

Explore

- 楽しい実験…お子さんと一緒に夢中になれるイチオシの科学実験を多数紹介しています。また、高校物理の理解を深めるための動画教材も用意しました。

- 理科の教材… 理科教師をバックアップ!授業の質を高め、準備を効率化するための選りすぐりの教材を紹介しています。

- Youtube…科学実験等の動画を配信しています。

- 科学ラジオ …科学トピックをほぼ毎日配信中!AI技術を駆使して作成した「耳で楽しむ科学」をお届けします。

- 講演 …全国各地で実験講習会・サイエンスショー等を行っています。

- About …「科学のネタ帳」のコンセプトや、運営者である桑子研のプロフィール・想いをまとめています。

- お問い合わせ …実験教室のご依頼、執筆・講演の相談、科学監修等はこちらのフォームからお寄せください。