明日から使える科学の知識!2人でバケツを持つ時の角度と力の分解・鉄棒に長くぶら下がるためのコツ

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験!

綱引きで勝つための構え方、重い荷物を友達と楽に運ぶコツ、ヒーローが空を飛ぶときの力の秘密…。実はこれらの答えはすべて、物理の「力の分解」という考え方に隠されています。

「力の分解」と聞くと、ベクトルや三角関数といった難しい言葉が浮かんで、つい身構えてしまうかもしれませんね。でも、ご安心ください!力の分解は、決して実験室の中だけの話ではなく、私たちの日常にあふれる、とても身近で面白い現象なのです。まずは、こんな経験から見ていきましょう。

二人で持てば本当に楽?バケツ運びの物理学

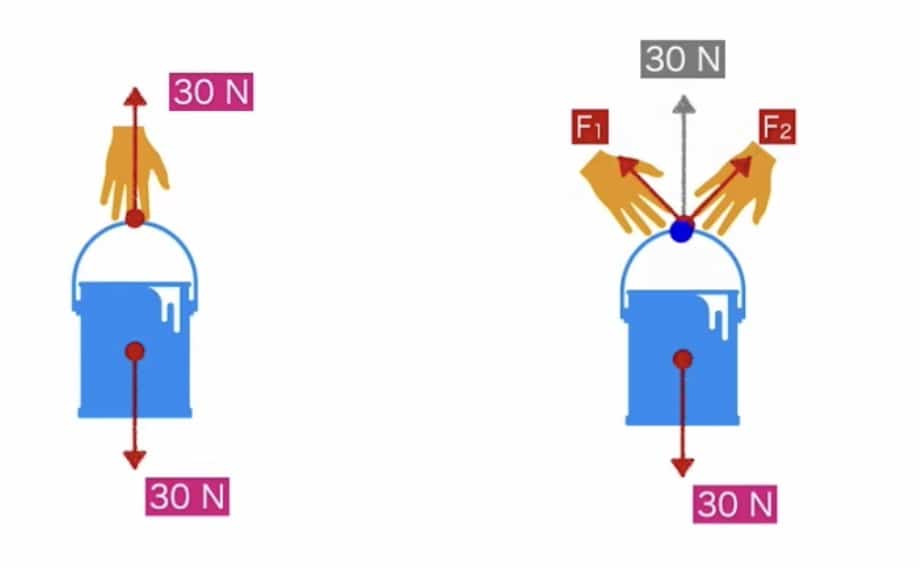

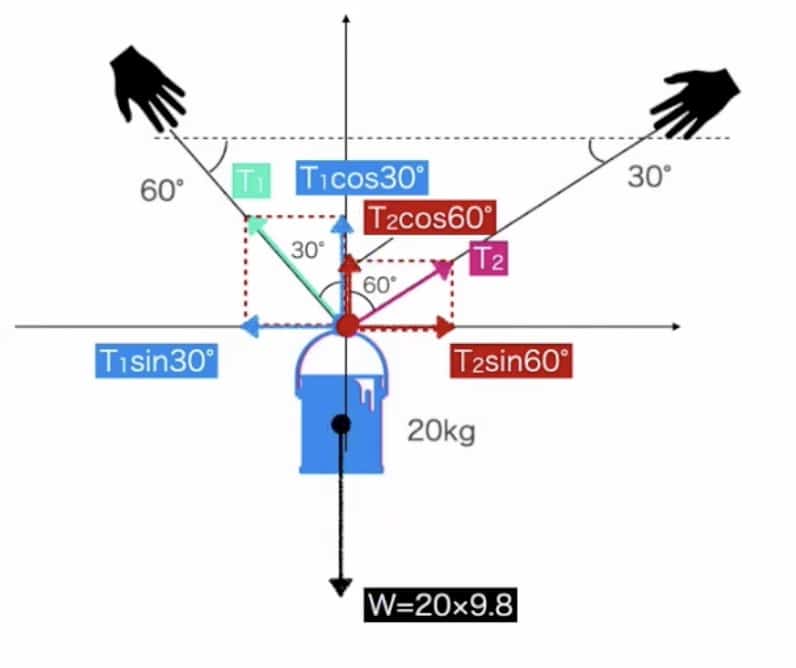

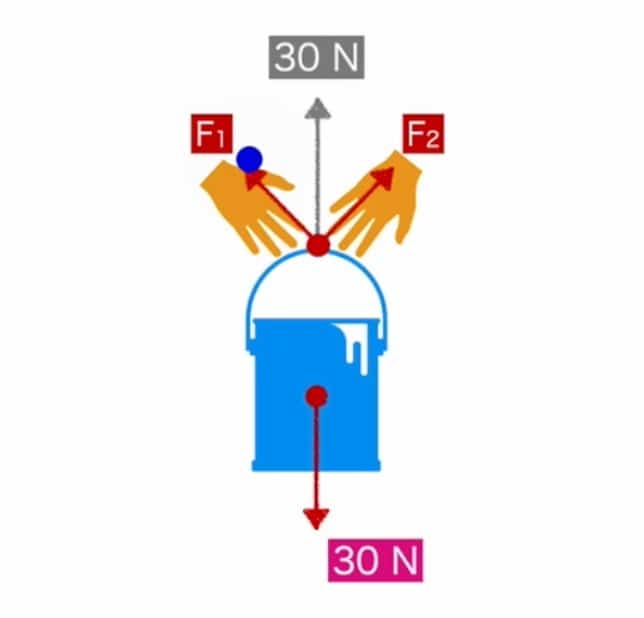

重たいバケツを一人で運ぶと、腕にずっしりとした重さがかかり、すぐに疲れてしまいますよね。では、友達と二人で運ぶときはどうでしょう?驚くほど軽く感じませんか?これは、バケツにかかる一つの重力(下向きの力)が、二人の腕に「分解」されたことで、一人当たりの負担が減ったためです。

ここからがさらに面白いところ。二人の間の角度を変えると、腕にかかる力の大きさが変わるのです。実は、二人が離れてバケツを持つ角度を大きくすればするほど、一人ひとりの腕にはバケツの重さ以上の力がかかることさえあるのです!これはまるで、見えない力が働いているかのようですね。

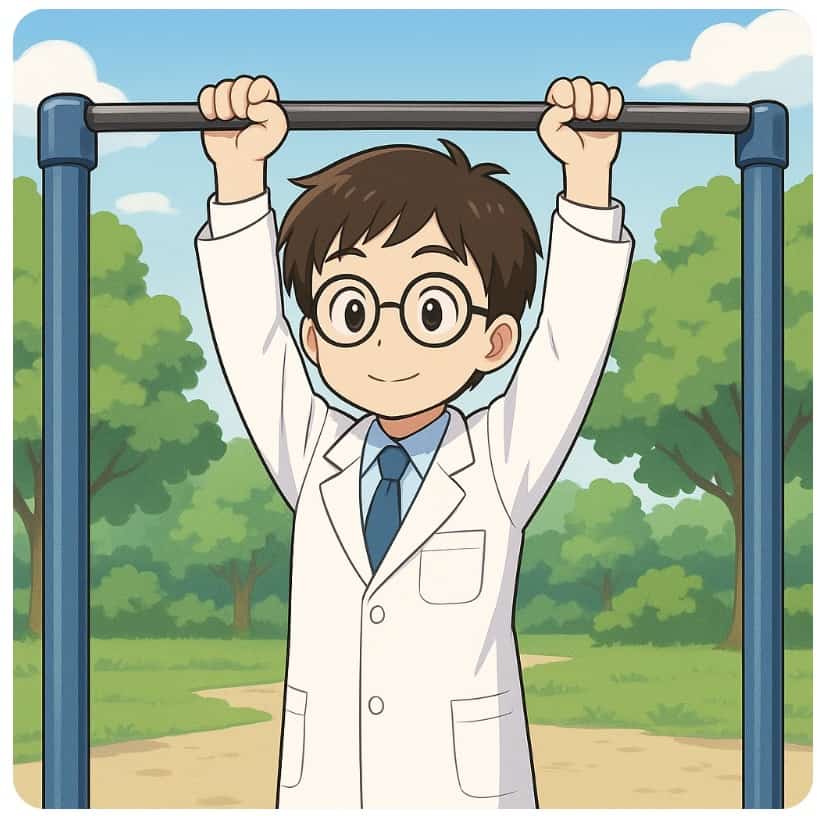

鉄棒ぶら下がりチャレンジ!長くぶら下がれるのはどっち?

もう一つ、身近な実験をご紹介しましょう。公園の鉄棒です。両手の間隔を「狭くしてぶら下がる」のと「広くしてぶら下がる」のでは、どちらが長くぶら下がれると思いますか?ぜひ、今度公園で試してみてください。きっと、間隔を狭くした方が楽に長くぶら下がれることに気づくはずです。

これもまた、「力の分解」が関係しています。手の間隔を広げると、自分の体重を支える力に加えて、腕を外側に引っ張る余計な力が生まれてしまいます。力の分解を知っていれば、自分の体の使い方がうまくなり、限界を超える手助けになるかもしれませんね。

「力の分解」ってなんだろう?魔法の正体を解き明かす

では、この魔法のような現象の正体、「力の分解」とは一体何なのでしょうか?難しく考える必要はありません。力の分解とは、「一つの力を、複数の異なる方向の力に分けること」です。まるで、一本の光をプリズムに通して虹色の光に分けるように、一つの力の「成分」を調べていく作業だと考えてみてください。

今日の授業では、そんな身近な例を題材に、動画と演習プリントを使って「力の分解」を徹底的に解説していきます。なぜ力が分かれるのか、そしてその分かれた力の大きさがどのように決まるのか、その仕組みを動画で視覚的に理解することができます。

物理は「なんだか難しそう」と敬遠されがちですが、日常の「なぜ?」を紐解いていくと、「なるほど、そういうことか!」とパズルのピースがハマるような楽しさがあります。この授業を通して、物理の面白さを感じ、世界が少し違って見える体験をしてみませんか?

さあ、付属のプリントも活用して、実際に手を動かしながら力の分解をマスターしてください!

動画とプリントで実践!力の分解をマスターしよう

・力の分解 |

力を分解して、2次元のつり合いを考えてみよう。 |

|

力の合成・分解の実験についてもまとめています。こちらをご覧ください。

また、力の分解の作図では平行四辺形がポイントになりますが、引き方が良くわからないなぁという人はこちらも参考になるかと思います。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

2月のイチオシ実験!梱包材で遊ぼう!

- 静電気の時期になってきました。子供と一緒に梱包材で盛り上がろう!→ やめられなくなる!静電気実験20

テレビ番組・科学監修等のお知らせ

- 「月曜から夜更かし」(日本テレビ)にて科学監修・出演しました。

- 2月27日 科学監修をした番組が放送予定です。

書籍のお知らせ

- 1/27 『見えない力と遊ぼう!電気・磁石・熱の実験』(工学社)を執筆しました。

- サクセス15 2月号にて「浸透圧」に関する科学記事を執筆しました。

- 『大人のための高校物理復習帳』(講談社)…一般向けに日常の物理について公式を元に紐解きました。特設サイトでは実験を多数紹介しています。※増刷がかかり6刷となりました(2026/02/01)

- 『きめる!共通テスト 物理基礎 改訂版』(学研)… 高校物理の参考書です。イラストを多くしてイメージが持てるように描きました。授業についていけない、物理が苦手、そんな生徒におすすめです。特設サイトはこちら。

講師・ショー・その他お知らせ

- 3/20(金) 日本理科教育学会オンライン全国大会2026「慣性の法則の概念形成を目指した探究的な学びの実践」について発表します。B会場 第3セッション: 学習指導・教材(中学校)③ 11:20-12:20

- 7/18(土) 教員向け実験講習会「ナリカカサイエンスアカデミー」の講師をします。お会いしましょう。

- 10/10(土) サイエンスショー予定

- 各種SNS X(Twitter)/instagram/Facebook/BlueSky/Threads

Explore

- 楽しい実験…お子さんと一緒に夢中になれるイチオシの科学実験を多数紹介しています。また、高校物理の理解を深めるための動画教材も用意しました。

- 理科の教材… 理科教師をバックアップ!授業の質を高め、準備を効率化するための選りすぐりの教材を紹介しています。

- Youtube…科学実験等の動画を配信しています。

- 科学ラジオ …科学トピックをほぼ毎日配信中!AI技術を駆使して作成した「耳で楽しむ科学」をお届けします。

- 講演 …全国各地で実験講習会・サイエンスショー等を行っています。

- About …「科学のネタ帳」のコンセプトや、運営者である桑子研のプロフィール・想いをまとめています。

- お問い合わせ …実験教室のご依頼、執筆・講演の相談、科学監修等はこちらのフォームからお寄せください。