ミョウバンと塩の再結晶を比較実験!「溶解度」の秘密を解き明かす

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

透明な水から、キラキラと輝く宝石のような結晶が生まれるとしたら…?まるで魔法のようですが、これは「再結晶」という、れっきとした科学の現象です。今回は、ご家庭でもおなじみの「食塩」と、漬物などにも使われる「ミョウバン」を主役に、この不思議で美しい現象の秘密に迫ってみましょう。

魔法の正体は「再結晶」

水に砂糖や塩などを溶かすと、目には見えなくなりますよね。このように液体に溶けている物質を溶質といいます。この溶質を、溶けている状態から再び固体として取り出す方法はいくつかあります。

水溶液の温度を下げる

水分を蒸発させる

このうち、水溶液の温度を下げることで溶質を取り出す方法が「再結晶」です。小学校の理科の実験で、モールなどを使ってきれいな結晶を作った経験がある方もいるかもしれませんね。

この再結晶で最も重要なカギとなるのが、「溶解度(ようかいど)」、つまり「決まった量の水に、物質がどれだけ溶けることができるか」という性質です。そして、この溶解度が温度によってどう変化するかが、今回の主役二人の運命を分けるのです。

主役は「食塩」と「ミョウバン」

今回の実験の主役は、食塩とミョウバンです。この二つ、見た目はそっくりな白い粉ですが、水に対する態度は正反対。

食塩:温度が上がっても、水に溶ける量はあまり変わりません。「熱い水でも冷たい水でも、僕の溶け方はそんなに変わらないよ」という、ちょっぴりクールなタイプです。

ミョウバン:温度が上がると、水に溶ける量が劇的に増えます。「熱い水は大好き!たくさん溶けちゃうよ!」という、情熱的なタイプ。でも、水が冷たくなると、急に水の中にいられなくなってしまいます。

この性質の違いは、それぞれの物質を構成する基本的な粒(イオン)の種類や構造に由来します。食塩の正体は塩化ナトリウム (NaCl) で、ナトリウムイオン (Na⁺) と塩化物イオン (Cl⁻) がくっついてできています。一方、ミョ-バンの正体は硫酸アルミニウムカリウムといい、カリウムイオン (K⁺)、アルミニウムイオン (Al³⁺)、硫酸イオン (SO₄²⁻) という、より複雑なメンバーで構成されています。

ミョウバンは、古代ローマ時代から織物を染める際の「媒染剤(ばいせんざい)」として使われてきた歴史があります。色が布にしっかりと定着するのを助ける働きがあったのです。科学の知識は、昔から人々の生活を豊かにしてきたのですね。

実験動画で見てみよう!

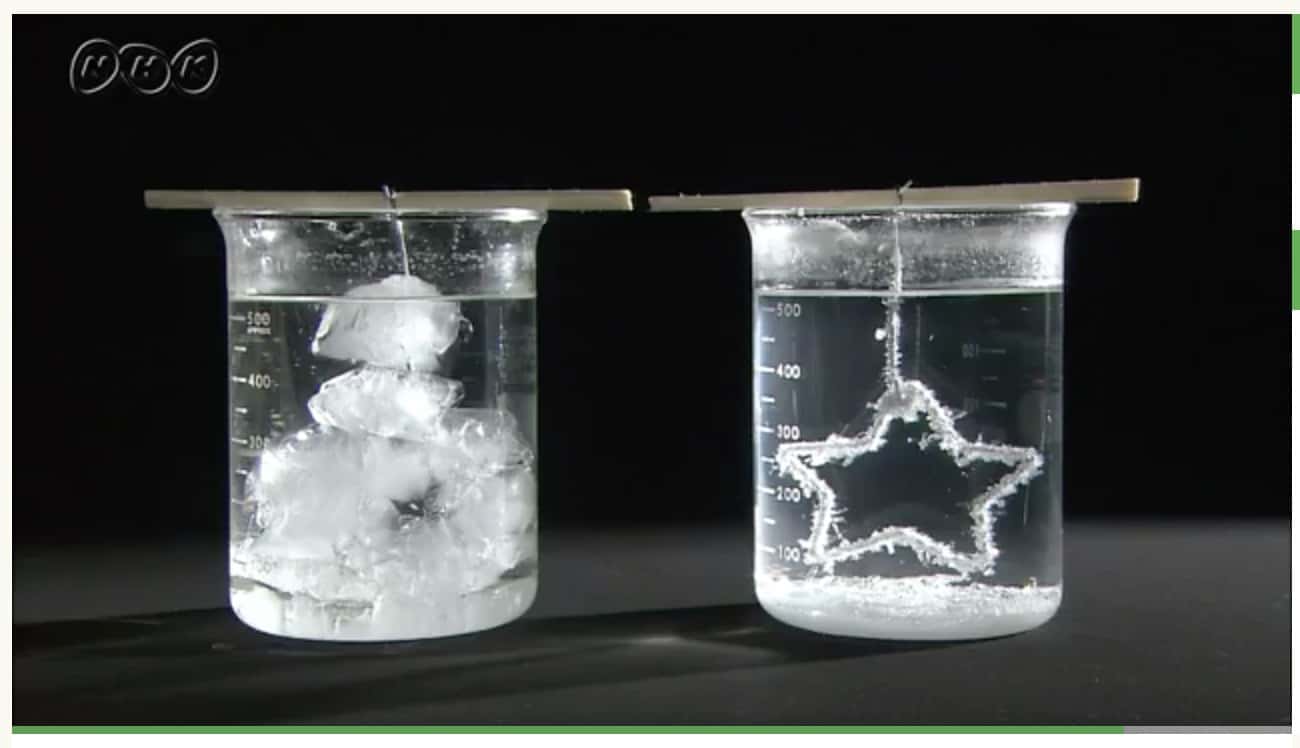

この二つの性質の違いが、実験ではどのような結果を生むのでしょうか?言葉で聞くよりも、実際に見てみるのが一番です!NHK for Schoolに、この二つを使った再結晶の比較実験動画がありました。これがまた面白い!百聞は一見に如かず、ぜひご覧ください。

動画を見ると、同じように熱いお湯に溶かしたのに、冷やした後の結晶の量が全く違うことに驚くはずです。NHK for Schoolはいろいろな実験動画がおさめられていて、本当に勉強になりますね!このように、身の回りの物質の性質を知ると、科学はもっと面白くなります。ぜひ、いろいろなものに興味を持って、その不思議を探求してみてください。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・科学のネタ帳の内容が本になりました。詳しくはこちら

・運営者の桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!