成功のコツは混ぜ方にあり!大豆サイズの銅が!(酸化銅の還元実験)

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

【化学の感動!】酸化銅の還元実験で“赤い輝き”を手に入れる

中学理科の授業で「金属の製錬」に関わる内容を扱うとき、生徒の心をつかむ代表的な実験の一つが酸化銅の還元実験です。「黒い粉から赤い金属が出てくる!」という視覚的なインパクトに加えて、実験中に起こる“パッと赤く光る反応”の瞬間は、まさに化学の醍醐味。今回ご紹介するのは、実際に授業で実施してみてわかった成功のコツと注意点を詰め込んだ実践記録です。準備から片付けまで、ぜひ授業づくりの参考にしてください。

▼ 実験の目的と概要

目的: 酸化銅(CuO)と炭素の混合物を加熱し、還元反応により銅を取り出す

化学反応式:2CuO + C → 2Cu + CO₂↑

用意するもの:

保護メガネ、白衣、酸化銅、炭、石灰水、ガラス管つきゴム栓、乳鉢、乳房、試験管立て、ビーカー50mL、ガスバーナー、ピンチコック、ゴム管、薬さじ、スタンド、マッチ、燃えがら入れ、ガラス棒

▼ 授業準備と必要なもの

教師側で事前準備しておくこと

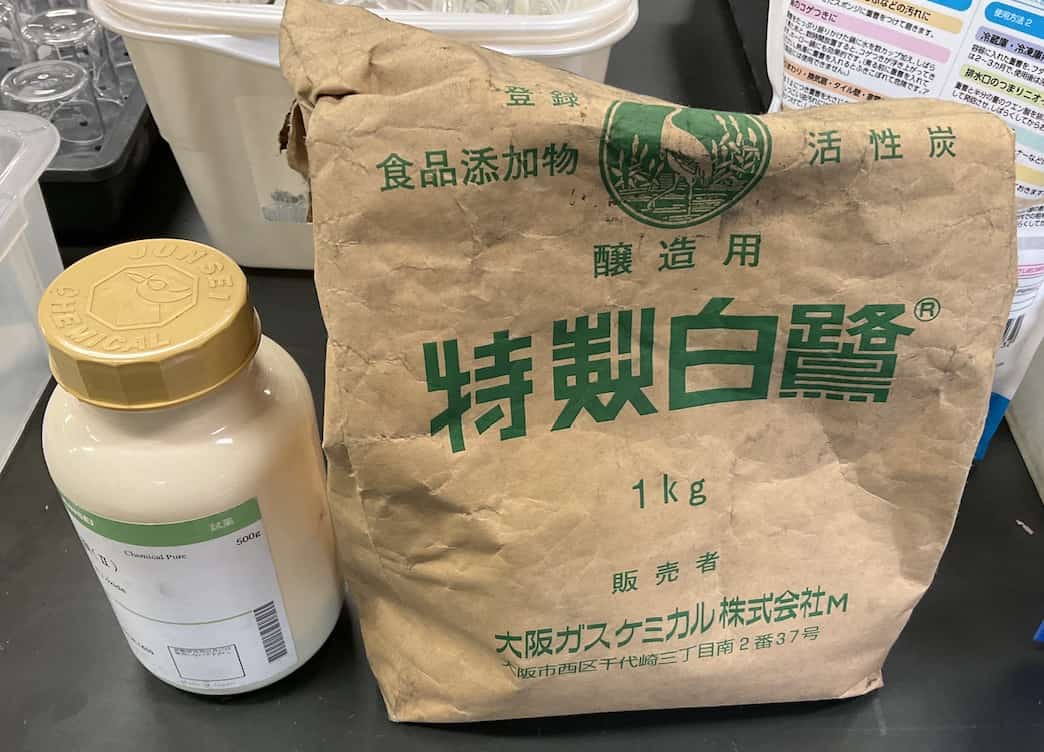

• 酸化銅(CuO)2gと炭素粉末0.2gを薬包紙に包んで配布用にセット

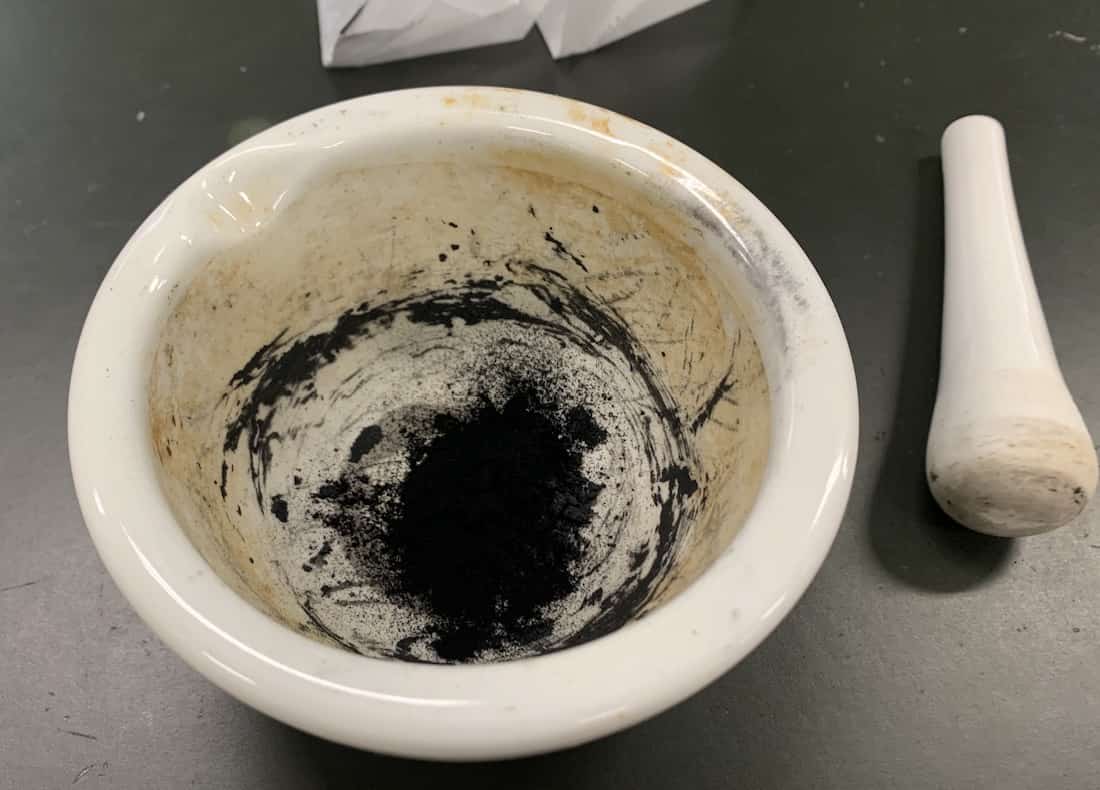

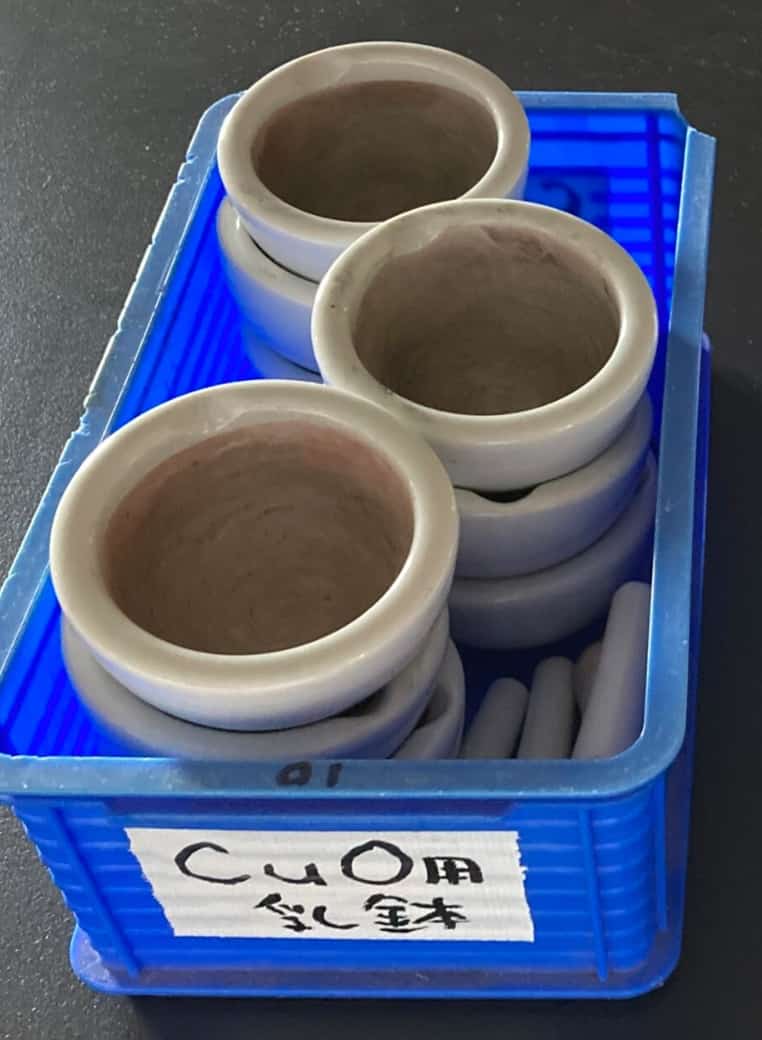

• 乳鉢を酸化銅専用に分けて保管(洗わずに粉の回収もスムーズに)

生徒用実験器具(班ごと)

• 酸化銅、炭、乳鉢、乳棒、試験管(硬質)、ゴム栓(ガラス管付き)、ピンチコック

• 石灰水、ビーカー(50mL)、スタンド、ガスバーナー、マッチ、薬さじ、ガラス棒

• 試験管立て、燃えがら入れ、ろ紙、電導チェッカー(金属判別用)など

教師のほうであらかじめ準備をしておくもの:

電子天秤で酸化銅と炭素をはかりとって(酸化銅(Ⅱ)CuO 2gと炭素0.2g)、それぞれ薬包紙にいれておく。

1 酸化銅(Ⅱ)CuO 2gと炭素0.2gを、乳鉢の中でよく混ぜ、混合物を試験管に入れる。理論的には酸化銅:酸素=2:0.15である。なお試験管の底に固めるという感じではなくやや広げておくという感じ?詳しくはこちらの動画が参考になります。

その後、薬包紙の上に薬さじをつかってだしてから、試験管に薬包紙をつかって入れます。

注意点:よくまぜること、またすこしひろげること

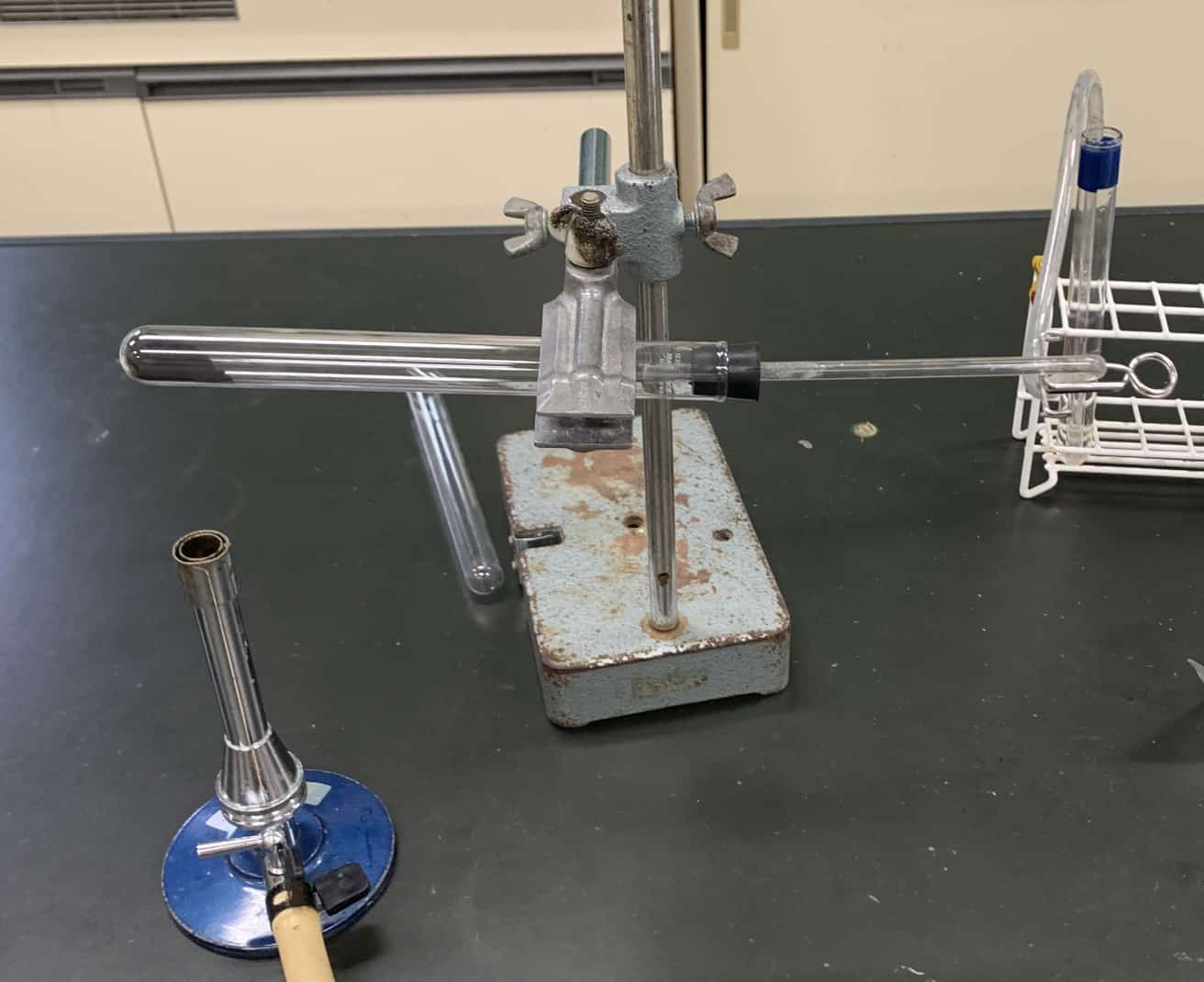

2 試験管の口を少し下に下げて、スタンドにとりつける。ピンチコックはガラス管にはさみ、気体が通るようにしたまま、ガスバーナーで熱する。加熱すると試験管の中に水蒸気が発生することがある(炭に含まれていたりする)。

※このとき、炭に含まれる水分で水蒸気が出るが、これは反応とは無関係。

※ 加熱をするときは強火ではじめからいくと成功する可能性が高くなります。

※ 化学反応としては水は発生しないのだが、実際は炭などに水が含まれていることがあり出てくる。

3 混合物が反応し赤熱が終わったら、ガラス管を石灰水の中から取り出して、火を消し、ピンチコックをゴム管の途中でとじ、空気が試験管の中に入らないようにする(一度還元された銅がまた酸化をしてしまうため。ピンチコックを閉じることによって、空気の流入を防ぐ。)。

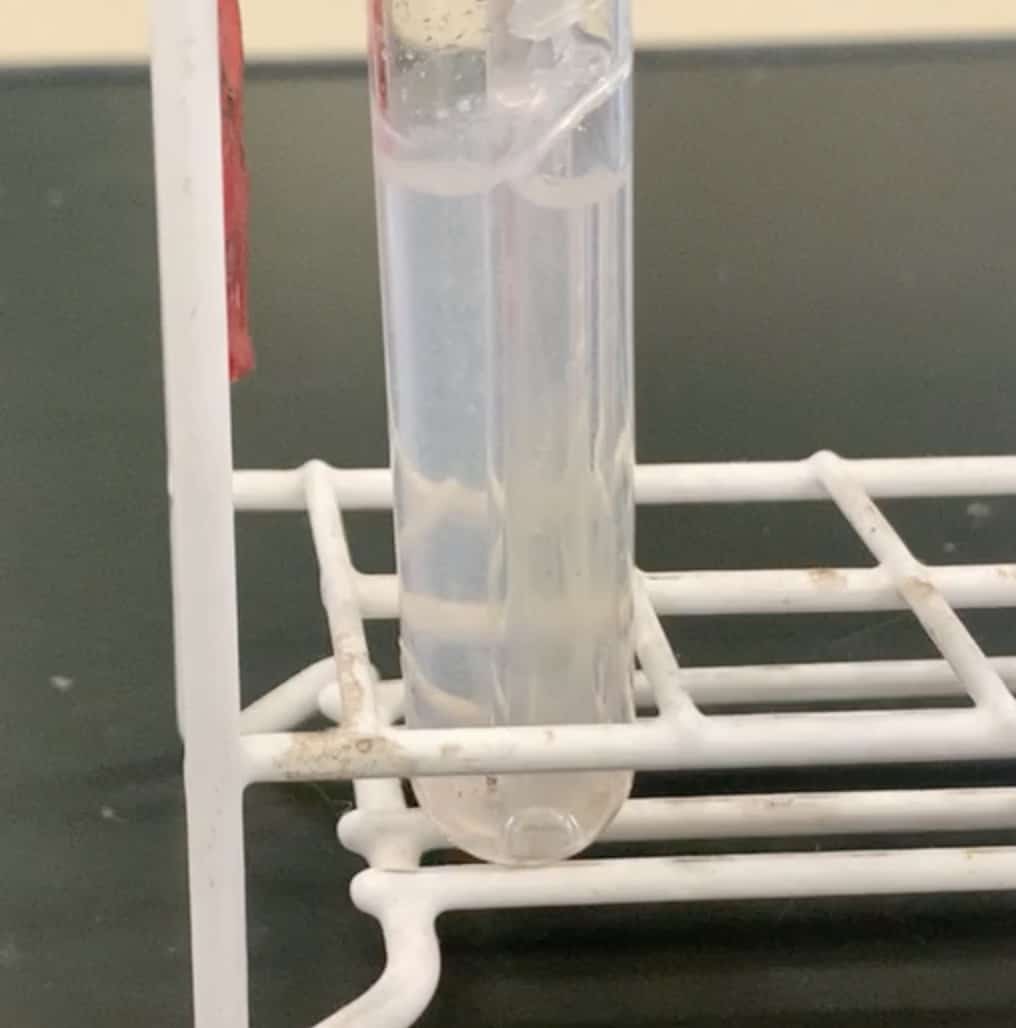

石灰水の様子をみていて、白く濁っていた場合は、反応が目に見えなくても起こっています。石灰水が十分白くなったら実験終わりです。うまくいかない場合も5分くらい加熱して赤くならなかったら石灰水の濁りを確認して火をとめましょう。

試験管は硬質(パイレックス)の試験管を使う。かなり温度が上がる。逆流に注意をする。反応がはじまると石灰水が一気に反応する。

4 試験管が冷えたら(5分くらいはかかる?)、試験管内の物質を水の入ったビーカー(50mL)にうつして、ガラス棒でかき混ぜて、水面に浮いた炭の粉を流しに捨てる。上澄み液をすてるイメージ。なおうまく反応をした班(色が赤くぱっとひかって反応した班)については、そのままろ紙の上にだして手で選別すればよい。

完全に還元されると銅ができるが、不十分だと酸化銅(Ⅰ)Cu2Oができてしまう。銅も酸化銅(Ⅰ)も赤色ではあるが、酸化銅のほうが濃い赤色である。1つの塊の中に両者が存在することが多くある。

5 5分〜10分ほど試験管がひえるのをまってから、熱した試験管の内側とビーカーの残留物の色を観察する。また、試験管の底の部分などを固いものでこすって金属光沢を観察する。その他、場合によっては、金床で叩く、電流の流れ方、また炎色反応などで確認する。

片付け方

試験管はよく試験管ブラシで洗う。試験管がぬけたないように左手の親指で試験管の底をおさえてあらうように再度指示をだす(硝酸を使うとよく落ちるらしい)。銅は別に前で集める。銅と酸化銅がまざったものは水を少し入れて前で大きなビーカーにいれて回収する。

工夫

乳鉢は酸化銅の還元用の乳鉢としてしまい、軽くおとしたら回収をしてしまう(洗わない)。

なお授業時間を50分とすると、この実験を終えることがとっても大変なので、すぐにはじめられるようにしておかないと間に合わなくて大変です。うまくいくとこのようなものが出てきいます。

うまくいかなかった班もわずかな銅がみられます。

実験がうまくいった班では、試験管の中が赤く光り、大豆サイズの銅の塊がポロッと現れました。この瞬間、物理では味わえない化学特有の“生成の感動”が生徒に伝わったのを感じました。なお、林ケミカル製の木炭粉末を使ったところ、より高い成功率が得られたとの報告も。炭の質も実験成功のカギになります。

▼ まとめと片付け

• 試験管は硬質ガラス(パイレックス)を使用

• 試験管ブラシ+硝酸でしっかり洗浄(安全指導も)

• 銅は教師が一括回収、洗浄液と分離して処理

こちらも合わせてご覧ください。なんと銅板と割り箸で驚きの酸化と還元のせめぎ合いを見ることができます。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

2月のイチオシ実験!梱包材で遊ぼう!

- 静電気の時期になってきました。子供と一緒に梱包材で盛り上がろう!→ やめられなくなる!静電気実験20

テレビ番組・科学監修等のお知らせ

- 「月曜から夜更かし」(日本テレビ)にて科学監修・出演しました。

- 2月27日 科学監修をした番組が放送予定です。

書籍のお知らせ

- 1/27 『見えない力と遊ぼう!電気・磁石・熱の実験』(工学社)を執筆しました。

- サクセス15 2月号にて「浸透圧」に関する科学記事を執筆しました。

- 『大人のための高校物理復習帳』(講談社)…一般向けに日常の物理について公式を元に紐解きました。特設サイトでは実験を多数紹介しています。※増刷がかかり6刷となりました(2026/02/01)

- 『きめる!共通テスト 物理基礎 改訂版』(学研)… 高校物理の参考書です。イラストを多くしてイメージが持てるように描きました。授業についていけない、物理が苦手、そんな生徒におすすめです。特設サイトはこちら。

講師・ショー・その他お知らせ

- 3/20(金) 日本理科教育学会オンライン全国大会2026「慣性の法則の概念形成を目指した探究的な学びの実践」について発表します。B会場 第3セッション: 学習指導・教材(中学校)③ 11:20-12:20

- 7/18(土) 教員向け実験講習会「ナリカカサイエンスアカデミー」の講師をします。お会いしましょう。

- 10/10(土) サイエンスショー予定

- 各種SNS X(Twitter)/instagram/Facebook/BlueSky/Threads

Explore

- 楽しい実験…お子さんと一緒に夢中になれるイチオシの科学実験を多数紹介しています。また、高校物理の理解を深めるための動画教材も用意しました。

- 理科の教材… 理科教師をバックアップ!授業の質を高め、準備を効率化するための選りすぐりの教材を紹介しています。

- Youtube…科学実験等の動画を配信しています。

- 科学ラジオ …科学トピックをほぼ毎日配信中!AI技術を駆使して作成した「耳で楽しむ科学」をお届けします。

- 講演 …全国各地で実験講習会・サイエンスショー等を行っています。

- About …「科学のネタ帳」のコンセプトや、運営者である桑子研のプロフィール・想いをまとめています。

- お問い合わせ …実験教室のご依頼、執筆・講演の相談、科学監修等はこちらのフォームからお寄せください。