吉野家で発見!ナプキンケースに潜む「虹色の科学」〜光の干渉〜

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

シャボン玉や、雨上がりの水たまりに浮かんだ油の膜が、虹色にキラキラと光るのを見たことはありませんか?

あれは「汚れ」ではなく、実は光が波の性質によって起こす美しい魔法、「光の干渉(かんしょう)」という現象です。水面でキラキラ光る油膜を見て、昔、なぜかそこで魚がたくさん釣れたな…なんて思い出がありますが、科学の「なぜ?」は、そんな日常の記憶といつも隣り合わせです。

先日も、意外な「ランチの場所」で、この美しい科学現象にばったり出会ってしまいました。それは、吉野家でお昼を食べていた時のこと。ふとテーブルに視線をやると、なにやらキラキラと光るものを発見したのです。

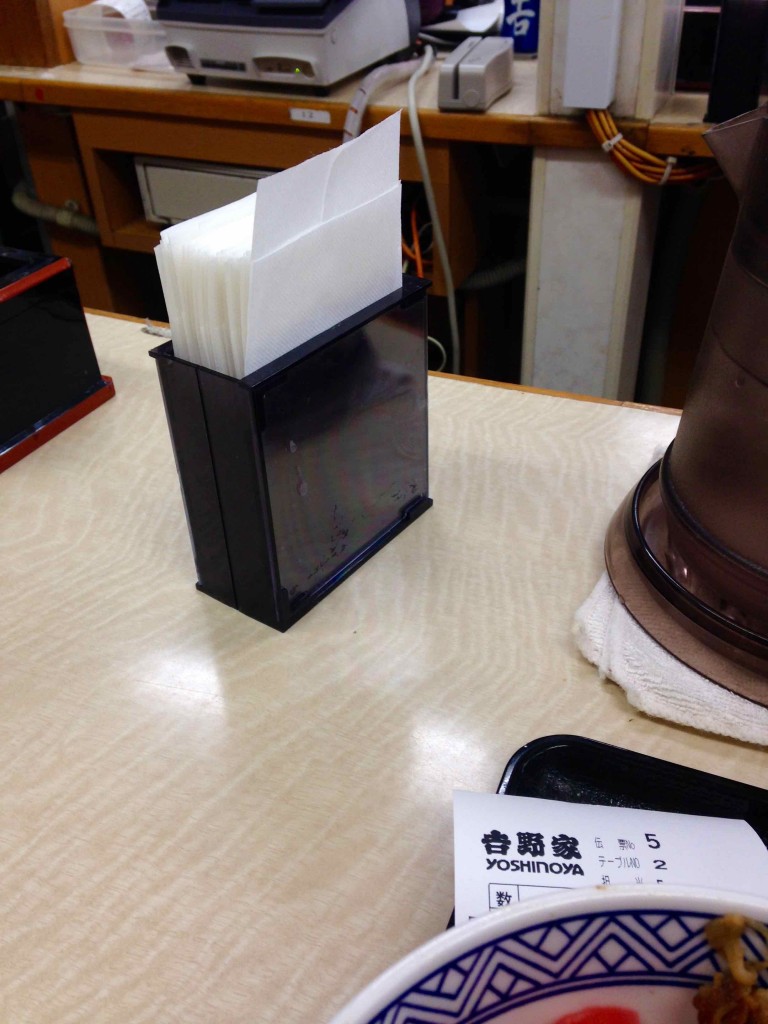

わかりますか?このナプキンを入れるケースの表面です。

ほら、こんなにきれいな虹色の光の模様が! これはまさに、「光の干渉縞(かんしょうじま)」と呼ばれる模様です。

なぜ虹色に?「光の干渉」の仕組み

なぜこんなことが起こるのでしょうか?光は「波」の性質を持っています。このナプキンケースは、おそらく2枚の透明なプラスチック板が重ねられていて、その間に目に見えないほどごくわずかな「空気の隙間」があるのでしょう。

この「薄い空気の層」に光が当たると、層の「表面で反射する光の波」と、層を通り抜けて「裏側で反射する光の波」の2種類が生まれます。

この2つの波が再び重なり合うとき、ある場所(隙間の厚さ)では特定の色の光が強め合い(キラリ!)、別の色の光は弱め合って消えてしまいます。

隙間の厚さが場所によって微妙に違うため、強め合う色の条件も場所ごとに変わり、結果として虹色の模様(干渉縞)となって私たちの目に見えるのです。シャボン玉の膜や油膜が虹色に見えるのと、まったく同じ原理ですね!

模様から「隙間」の形を推理する

この干渉縞をよく見ると、ただの虹色ではなく、右側を中心とするような円形の模様になっているのがわかります。これは、その右側のあたりで2枚のプラスチック板の隙間が最も狭くなっていて(もしかしたら接触しているかも)、そこから離れるにつれて円形に隙間が広がっている…という「隙間の地図」を、光が可視化して教えてくれているのです。

「隙間が原因なら、押したら模様が変わるかも?」と、ケースを少し押してみました(笑)。しかし、模様は変化しませんでした。どうやら表面のペラペラなプラスチックではなく、もっとガッチリとした内部の構造的な隙間で見えているようです。もう少し強く押したら、歪んだり変化が見られたのかもしれませんね。

あなたの身近にも「干渉縞」

驚いたことに、店内の他のテーブルを見渡してみたら、この種のナプキン入れにはすべて干渉縞が見られました!吉野家さん、素晴らしい科学教材をありがとう。他のお店でも同じなのか、今はまだ確かめられていませんが、今度違う吉野家に行ったときにも確認してみようと思います。

光の干渉は、アクリルの定規を2枚重ねたときや、古いスマートフォンの液晶画面など、ハッとした意外な場所で見つかります。いろいろな場所で、ぜひ「隠れた虹色」を探してみてくださいね。

こんなところにあったよ!など面白い発見があったらぜひ教えて下さい!

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・科学のネタ帳の内容が本になりました。詳しくはこちら

・運営者の桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!