電池いらずでブルブル動く!忘れられた電子部品「コンデンサ」と友達になる電気の工作

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験!

さて、皆さんにクイズです。小学校で一度だけ出会ったのに、中学校ではすっかり姿を消し、高校になって突然「元気だった?」とばかりに再登場する、ちょっと不思議な電子部品は何でしょう?

その答えは…「コンデンサ」です!

「え、小学校で習ったっけ?」と思った方も多いかもしれませんね。実は今の教科書には、コンデンサを使ったおもちゃ作りなどが載っているんです。それなのに、中学では鳴りを潜め、高校物理で再び私たちの前に現れる…。電池や抵抗に比べて、少し影が薄く、とっつきにくいイメージがあるかもしれません。

しかし、このコンデンサ、実は「電気を一時的に蓄えて、一気に放出する」という、まるで必殺技のような能力を持ったすごいヤツなんです。スマートフォンのカメラでフラッシュをたく時、一瞬だけピカッと強く光りますよね。あの強力な光を生み出すエネルギーを供給しているのが、まさにコンデンサなのです。

そんな隠れた実力者、コンデンサと仲良くなるための、とっておきの工作をご紹介しましょう。その名も「ブルブル震えながら進むおもちゃ」です!

実はこれ、大学の授業で作ったという卒業生が「先生、面白いものができました!」と持ってきてくれたもの。その奇妙で愛らしい動きに魅せられて、私も一つ作ってみることにしました。

科学のレシピ:コンデンサで動く!ブルブルマシーンを作ろう

【用意するもの】

モーター

コンデンサ(電気をためる主役!)

スイッチ

針金(振動を生み出すためのカギ)

スポンジ(土台になります)

両面テープ

はんだ(少しだけ頑張りましょう!)

【作り方】

1. 心臓部を組み立てる

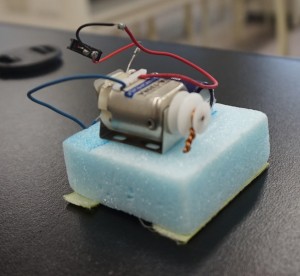

図のようにモーター、コンデンサ、スイッチをはんだ付けして、回路の心臓部を作ります。できあがったら、スポンジの台に両面テープでしっかりと固定しましょう。

2. 震源地を作る

モーターの回転軸に、わざと中心をずらすように針金を取り付けます。これが「ブルブル」の源、偏心(へんしん)おもりになります。きれいに回るのではなく、わざとバランスを崩すのがポイントです!

電源がないのに動く!?秘密はコンデンサにあり

さあ、これで完成です。

「あれ、電池はどこ?」と思いましたか? そう、このおもちゃには電池ボックスがありません。では、どうやって動かすのか?

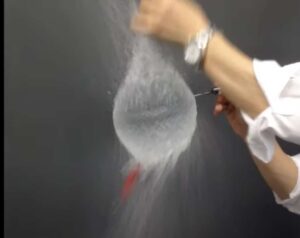

ここで主役のコンデンサの登場です。スイッチがOFFになっていることを確認して、乾電池などをコンデンサに直接つなぎ、電気をチャージします。まるで、勇者が冒険に出る前に、魔法のボトルに力を溜めるように…。

電気が十分にたまったら、電池を離してスイッチをON!

すると、コンデンサに蓄えられた電気が一気にモーターに流れ込み、針金をつけた軸が猛スピードで回転します。わざとバランスを崩したおもりが回転することで、本体がブルブルと激しく振動!この原理、実は皆さんが毎日使っているスマートフォンのバイブレーション機能や、ゲームのコントローラーの振動と全く同じなんです。

そして、振動するスポンジが床との摩擦で少しずつ前進を始めます。まるで生きているかのように動き出す姿は、感動的ですらあります。

さらに面白い工夫として、スポンジの裏にマジックテープの硬い方(ザラザラした方)を貼ってみてください。テープの突起が進行方向に対して斜め後ろを向くように貼ると、猫じゃらしを指でつまんで上にずらす遊びのように、一方向にだけ進むようになります。これは摩擦の向きをコントロールしているからなんですね。

たったこれだけのおもちゃで、電気を「ためる・つかう」というコンデンサの基本的な性質を、手と耳と目で体感できるなんて、面白いと思いませんか?「とっつきにくい」と思っていたコンデンサも、こんな風に一緒に遊んでみれば、きっと好きになるはずです。ぜひ、忘れられた旧友との再会を楽しんでみてください。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・科学のネタ帳の内容が本になりました。詳しくはこちら

・運営者の桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!