紙テープから最先端センサーへ。世界の教育に学ぶ、これからの理科実験のカタチ(単振動の演示実験)

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験!

学校の理科の実験、今と昔で大きく姿を変えつつあることをご存知ですか? かつては紙のテープをカタカタと鳴らしていたあの実験も、今や最先端のテクノロジーで、まるで魔法のように現象を「見える化」できるようになったのです。今回は、世界の教育と日本の教育を比較しながら、未来の理科実験の可能性についてお話しします。

日本の理科の教科書は非常によくできており、世界的な教育プログラムである国際バカロレアで扱われている実験と比べても、決して見劣りするものではありません。しかし、一つだけ大きな違いがありました。それは、「センサー」を使った実験が非常に多いということです。

例えば、物が落ちる時の速さを調べる「重力加速度の測定」。日本では、記録タイマーという機械で紙テープに点を打ち、その間隔の広がりから速さの変化を読み解くのが一般的です。手作業でグラフを描くことで、現象をじっくりと体感できる良さがあります。

一方、国際バカロレアでは、物体が通過するのを光で検知する「フォトゲート」というセンサーを使い、瞬時に精密なデータを集めます。なぜセンサーがそれほど重視されるのでしょうか?

実は、記録タイマーを使った方法には、大きく劣る点が一つあります。それは「得られるデータ量」です。国際バカロレアでは、集めたデータを多角的に「分析」する能力を非常に大切にしています。そして、説得力のある分析のためには、たくさんの質の高いデータが不可欠なのです。授業時間内に何度も試行錯誤し、豊富なデータを得るために、センサーはまさにうってつけの道具というわけです。

この流れに乗り遅れまいと、私もセンサー機器を授業に導入してみることにしました。すると、予想をはるかに超える、素晴らしい化学反応が教室で起こったのです。

単振動の実験が、感動の瞬間に変わった!

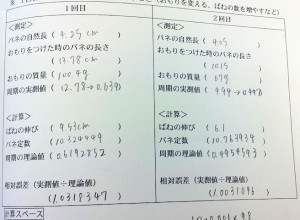

物理の世界で登場する「単振動」。振り子のように、同じところを行ったり来たりする単純な往復運動のことですが、この実験は少し地味で、生徒たちの反応も単調になりがちでした。これまでは、振り子が10往復する時間をストップウォッチで計り、計算で周期を求める、といった内容が中心でした。

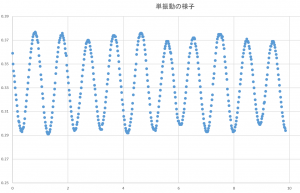

しかし、この実験に距離センサー(超音波)を使ってみると、教室の空気が一変しました。振り子の下にセンサーを置くと、その往復運動がリアルタイムで電子黒板に美しい「波」のグラフとして描き出されたのです。

生徒たちからは「おぉーっ!」と感動の声が上がりました。自分たちの目の前にある振り子の単調な揺れが、数学で習った美しい正弦関数(サインカーブ)そのものであること。そしてこの「波」の形こそが、音や光、電波といった、この世界にあふれる様々な現象の正体であること。それらが直感的につながった瞬間でした。テクノロジーは、目に見えない自然の法則を、私たちの目の前に映し出してくれたのです。

実験の先にある「データ処理」という新たな学び

理想は、各班に1台ずつセンサーを配って実験から分析まで行うことですが、まずはクラスに1台あるだけでも、授業は大きく変わります。

さらに、センサーが得たデータは、実験後の活動にも大きな可能性をもたらします。イージーセンスは数値データをファイルとして書き出せるため、そのデータ(単振動エクセルデータ)を共有し、宿題として自宅のパソコンでグラフ化し、周期を読み取るといった課題を出すことができました。

科学の探究は、「実験・分析・考察」が一体となって初めて意味を成します。これまでは時間の制約で難しかった「分析」のプロセスに、パソコンを使ってじっくり取り組めるようになったのは大きな進歩です。センサー実験は、パソコンが必須になるなど、少し準備のハードルが高いかもしれません。しかし、データと向き合い、そこから意味を読み解く力は、これからの社会で誰もが必要とするスキルです。生徒たちが未来で活躍するための大切な能力を育むために、これからもセンサー実験の可能性を探っていきたいと思います!

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・科学のネタ帳の内容が本になりました。詳しくはこちら

・運営者の桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!