光電効果の公式、どう教える?~アインシュタインの一撃が現代物理を変えた~

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

「光を当てると電子が飛び出すって…それって魔法ですか?」

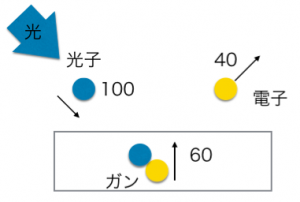

理科の授業中、そんなつぶやきが聞こえてきたことはありませんか?中学理科では直接扱いませんが、高校物理や探究活動、あるいは理科好きな生徒への“先取りミニ講義”として、光電効果は非常に面白い題材になります。何が面白いって、この現象が登場したことで、それまで「波」だと思われていた光が、実は“粒”の性質も持っていることが分かってしまったのです。

つまり、アインシュタインの一言が、物理学の世界に量子革命を起こしたわけです。授業の合間や探究の時間、あるいは理科室の前に掲示する解説ポスターとしても使える、「光電効果のエッセンスと授業アイデア」、ご紹介します。

◆ 光電効果の基本式とその意味

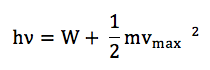

まずはこの式:

• 左辺の hν(エイチニュー)は、光子1個の持つエネルギーを表します。

アインシュタインは「光もエネルギーを持つ粒子(光子)である」と考え、そのエネルギーは振動数νに比例するとしました。

• 右辺の Wは「仕事関数」と呼ばれるもので、「電子を金属の表面から引きはがすのに必要な最小エネルギー」です。

• (1/2)mv_max²は、飛び出してきた電子が持つ運動エネルギーの最大値。

この式はつまり、「光子のエネルギーが金属中の電子を引きはがし、さらに飛び出した電子の運動エネルギー」に変換されるということを示しています。

◆ 授業でのポイント:明るさじゃなく、色が決め手!

よくある誤解がこちら:

「明るい光=強いエネルギーで電子が飛び出すんでしょ?」

いいえ、違うんです。

エネルギーを決めるのは光の色=振動数(ν)。明るさ(光子の数)ではありません。

この点は、アインシュタインが波動説では説明できなかった事実として突きつけた重要ポイントです。

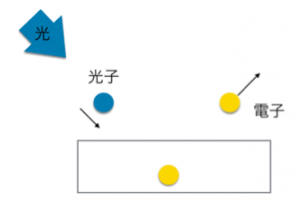

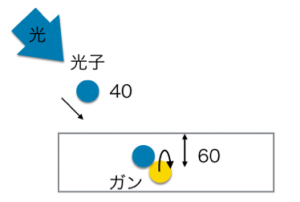

◆ 仕事関数と「飛び出せる・飛び出せない」の分かれ道

• たとえば、光子のエネルギーが 100 で、仕事関数が 60 の金属に光を当てると…

→ 電子は最大40の運動エネルギーをもって飛び出してきます。

(式:100 = 60 + 40)

• 一方、エネルギーが 40 の光子では…

→ 電子は飛び出せません。

(40 < 60)

◆ 光電効果を視覚化!グラフと阻止電圧V₀

教科書では以下の2つのグラフが代表的です:

1. 振動数と電子の運動エネルギーの関係

2. 光の強さと飛び出す電子の数の関係

加えて、実験的に電子の運動エネルギーを求めるときに使うのが、阻止電圧V₀(ししでんあつ)。

このときの関係式:

(1/2)mv_max² = eV₀

これも、電子のエネルギーを測る方法として押さえておきたいところです。

◆ おまけ:光子の数が増えるとどうなる?

明るさを上げる=光子の数Nを増やすと、全体のエネルギーはこうなります:

N × hν

つまり、電子が飛び出す「数」は増えるけれど、一個あたりのエネルギーは変わらないという点も、生徒が混乱しやすいポイントなので、意識的に教えてあげると理解が深まります。

光電効果の話は、「粒と波の二重性」「量子の世界」への入り口として最高の教材です。中学生に対しても「現代物理って、こんな不思議な世界があるんだよ」と伝えることで、理科好きの芽をぐっと引き寄せられるかもしれません。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

2月のイチオシ実験!梱包材で遊ぼう!

- 静電気の時期になってきました。子供と一緒に梱包材で盛り上がろう!→ やめられなくなる!静電気実験20

テレビ番組等・科学監修等のお知らせ

- 2/9日(月)まで配信中 「月曜から夜更かし」(日本テレビ)にて科学監修・出演しました。

書籍のお知らせ

- 1/27 『見えない力と遊ぼう!電気・磁石・熱の実験』(工学社)を執筆しました。

- サクセス15 2月号にて「浸透圧」に関する科学記事を執筆しました。

- 『大人のための高校物理復習帳』(講談社)…一般向けに日常の物理について公式を元に紐解きました。特設サイトでは実験を多数紹介しています。※増刷がかかり6刷となりました(2026/02/01)

- 『きめる!共通テスト 物理基礎 改訂版』(学研)… 高校物理の参考書です。イラストを多くしてイメージが持てるように描きました。授業についていけない、物理が苦手、そんな生徒におすすめです。特設サイトはこちら。

講師等・ショー・その他お知らせ

- 2/20(金)「生徒の進学希望実現支援事業」研究授業@福井県立若狭高等学校 講師

- 3/20(金) 一般社団法人 日本理科教育学会 オンライン全国大会2026にて、「慣性の法則の概念形成を目指した探究的な学びの実践」について発表予定です。

- 7/18(土) 教員向け実験講習会「ナリカカサイエンスアカデミー」の講師をします。お会いしましょう。

- 10/10(土) サイエンスショー予定