理科室に発電機がない? ならば作ってしまおう! 驚きの科学レシピ

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

今回のテーマは「発電機」についてです。発電と聞くと、なんだか大掛かりな装置を想像してしまいますよね。中学校の理科室には手回し発電機などがありますが、「家でも同じような発電機を作れる」と言ったら驚くでしょうか? 実は、たった5分あれば、手軽に発電機のミニチュア版を作って、発電の仕組みを体感できるんです。

発電機の仕組みは、一言でいえば「コイルと磁石を相対的に動かすこと」。これだけです。とてもシンプルですよね。このシンプルさを活かして、身近な材料を使ってオリジナルの発電機を作ってみましょう。特に夏休みや冬休み中の課題や、授業の導入で生徒たちの興味を惹きつけるのにぴったりです。実際に自分の手で作った装置で電流が流れるのを見ると、何度見ても不思議で、感動を覚えるはずです。

科学のレシピ:身近な材料で発電機を作ろう!

【用意するもの】

- エナメル線

- 空き缶(アルミ缶やスチール缶など)

- 磁石(ネオジム磁石など、磁力の強いものがおすすめです。100円ショップでも手に入ります)

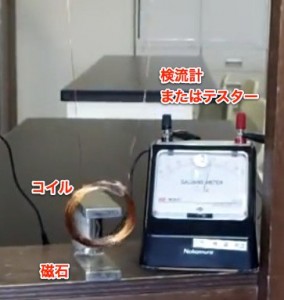

- テスターまたは検流計

※テスターは、初めて購入される場合は測定範囲を自動で切り替えてくれるオートレンジのものが使いやすくて便利です。たとえば、以下のようなテスターがおすすめです。

発電機工作の手順

- コイルを作る:

空き缶にエナメル線を50回ほど、すき間なくしっかりと巻きつけます。このとき、巻けば巻くほど発電量が多くなることを生徒に伝えると、実験のヒントになります。 - コイルを吊るす:

巻きつけたコイルを「ブランコ」のようにして、ひもなどで適当な場所に吊るします。 - 回路を繋ぐ:

エナメル線の両端の被膜をヤスリなどで剥がし、テスター(電流計モード)または検流計に接続します。 - 磁石を配置する:

ブランコ状のコイルの内側に、図のように磁石を置きます。U字磁石の場合はコイルを挟むように、棒磁石の場合は手でコイルの中央付近に固定してください。

実験方法と理科の知識

準備ができたら、いよいよ実験です!

- コイルのブランコを揺らします。

- または、磁石を動かしてコイルとの距離を変化させます。

すると…あら不思議! 回路に電流が流れ、検流計の針がピコピコと振れる(テスターの数値が動く)様子が観察できます。これは、コイルと磁石の間で磁界が変化したことで電磁誘導が起こり、電流が発生したためです。この現象を利用しているのが、まさに「発電機」なのです。

この実験は、以下のポイントを授業で深掘りするのに最適です。

- なぜ電流が流れるのか?: 磁界の変化が電圧を生み出す「電磁誘導」の原理を説明できます。

- どうすれば発電量が増えるのか?: コイルの巻き数を増やしたり、磁石を速く動かしたりすると、より大きな電流が流れることを試行錯誤させることができます。強い磁石を使ったり、LEDを光らせることに挑戦させたりするのも良いでしょう。

この簡単な工作を通して、生徒たちは発電の基本原理を体感的に理解することができます。ぜひ、授業の導入や自由研究のテーマとして活用してみてください!

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!