「最高点」と「膝の曲げ」— けん玉と猫の着地に共通する「衝撃をゼロにする」科学

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

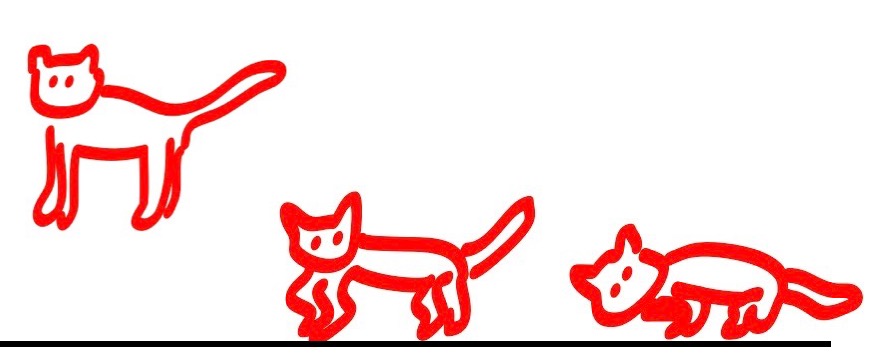

猫が着地をしたときの様子

突然ですが、このしなやかな猫の動きを見たことがありますか?高いところから飛び降りても、まるで音がしないかのように静かに、美しく着地する猫。この秘密が、まさか「けん玉」を上達させるための最強のヒントになるなんて、想像できるでしょうか?今日は、一見まったく関係のない「猫の着地」と「けん玉」を結びつける、驚くほど身近な「物理学」についてお話しします!

まずは、こちらの息をのむような映像をご覧ください。

猫の着地の様子をスーパースローモーション撮影したときの様子です。プロの機材で撮影すると、猫がいかに高度なテクニックを使っているかがハッキリとわかりますね。着地の瞬間、猫は足を地面に向けてピンと伸ばします。そして、地面に触れるか触れないかの瞬間から、まるでサスペンションのように関節を深く曲げていき、最終的には体全体が地面につくほど低く沈み込みます。

この一連の動作こそが、衝撃を完璧に吸収する「魔法」の正体です。そして、この猫の「衝撃吸収テクニック」を真似することこそが、けん玉上達への一番の近道なのです。

けん玉のコツ

実は私(理科教師です!)は、理科の授業で「放物運動(ボールを投げ上げたときの運動)」を教えるとき、生徒と一緒によくけん玉をします。

なぜけん玉なの?

と思うかもしれませんが、けん玉がうまくなる過程には、物理の法則にかなった、ある重要な「身体の動き」をマスターする必要があるからです。今日はけん玉に隠された科学について、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。ぜひご家庭でお子さんと一緒に挑戦してみてください!

科学のレシピ

用意するもの:

けん玉(まずは挑戦あるのみ!)

方法:

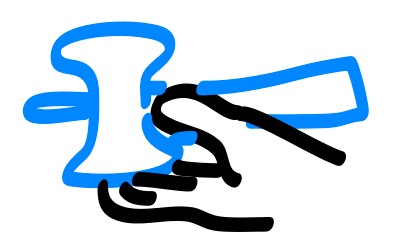

まず、何も考えずにけん玉をやってみましょう。初めてだと持ち方すらわからず、玉は言うことを聞かず、お皿に乗せるのがいかに難しいかに気づくと思います。まずは「大皿」という一番大きなお皿に乗せることを目標に、頑張ってみてください。…どうでしょう? なかなか乗らない玉に、少しイライラしてきたかもしれませんね(笑)では、ここである「コツ」をお教えします。

けん玉の上達のコツ

けん玉上達の秘訣について、専門書ではこのように書かれています。

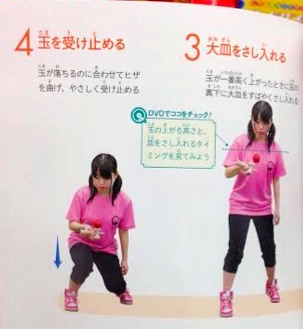

① 大皿を持ち、ひざを曲げる

② 玉を真上に上げる

③ 大皿をさしいれる 玉が一番高くあがったときに、玉の真下に大皿をさし入れる。

④ 玉を受け止める 玉が落ちるのに合わせひざを曲げ、やさしく受け止める。

引用:『けん玉上達ブック』(日本けん玉協会)

この通りに、特に③と④を意識してやってみてください。何度か挑戦すると、さっきより格段に成功率が上がってくることに気がつくはずです。では、なぜこれでうまくいくのでしょうか?

けん玉の科学

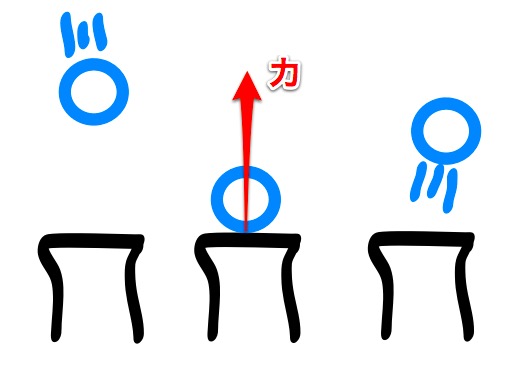

けん玉で最も大切なことは、「いかにお皿と玉の『衝撃』をやわらげるか」ということです。そのために、先ほどのコツが役立ちます。まず、『③大皿を差し入れる』を見ると、

「玉が一番高く上がった」ときに、お皿を差し入れる

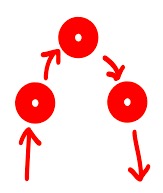

と書かれています。なぜ最高点なのでしょう?それは、投げ上げられた玉が一番高く上がったポイント(最高点)では、上向きの運動から下向きの運動に切り替わるため、ボールの速度が一瞬だけ「ゼロ」になるからです。

速度がゼロ、つまり止まっている玉を受け止めるのですから、衝撃は最小限になりますよね。これは理科や物理で習う、とても大切なポイントです。

膝を曲げる

しかし、現実には速度がピッタリ「ゼロ」の瞬間にお皿を差し入れるのは至難の業です。どうしても、玉が少し下に落ち始めてから(=下向きの速度を持っている状態)受け止めることになります。そこで、2つ目のコツ、『④の玉を受け止める』にある「玉が落ちるのに合わせて膝を曲げ」るというテクニックが生きてきます。この「膝を曲げる」動き、どこかで見覚えがありませんか?そうです。冒頭で見た、猫の着地とまったく同じ動きです!猫も地面と衝突する衝撃(ダメージ)を和らげるために、足をバネのように深く曲げ、地面にグッと力を加える時間を長くしています。もし膝やお皿を固定したまま玉を受けると、硬いもの同士がぶつかるのと同じで、大きな力(衝撃)が一瞬で加わり、玉は「カチン!」と音を立ててバウンドしてしまいます。

お皿を静止させた場合:大きな力が一気にかかる(=痛い!)

そこで、玉がお皿に触れる瞬間に、膝を使ってお皿もスッと下げてあげます。すると、玉がお皿に触れている「時間」を長く稼ぐことができます。

お皿を下げた場合:力が時間内で分散される(=痛くない!)

力が時間的に分散される(=一瞬に受ける力が小さくなる)ので、玉はバウンドせず、お皿に吸い付くようにピタッと乗るのです。

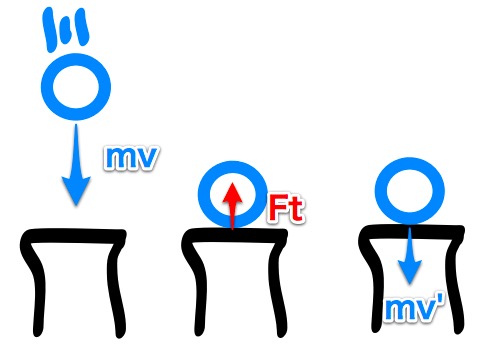

運動量と力積の関係

この「時間を長くして、力を小さくする」という現象は、物理の「運動量と力積」という考え方を使うと、数式でスッキリ説明できます。少し難しくなりますが、見てみましょう。玉は「運動量 mv」(運動の勢い)を持って落ちてきます。これをお皿が「力積 $Ft$」(力 × 時間)を与えて止めます(v’=0)。

mv − Ft = mv’

(はじめの運動量 + 力積 = あとの運動量)

ボールを受け止めるのが目的なので v’=0(あとの速度=ゼロ)より、

mv − Ft = 0

この式をお皿が玉に与える力 F について解くと、

F = mv/t

(力=はじめの運動量/時間)

となります。この式がすべてを物語っています!お皿から受ける力 F(これが大きいとバウンドする)を小さくするためには、分母の「時間 $t$」を長くするか、分子の「はじめの運動量 mv(=速度 v)」を小さくすれば良いわけです。つまり、けん玉のコツは…1「玉が最高点(速度 v が最小)でとらえること」

2 運動量を小さくする対策「玉に合わせてひざを曲げること」= 時間 t を長くする対策

…という、2つの物理法則に基づいた完璧な戦略だったのです!

相対速度

ちなみに、ひざを曲げることにはもう一つメリットがあります。それは、玉と一緒に目線(お皿)も下がることで、自分から見ると玉がゆっくり落ちてくるように見える効果です(これを「相対速度が小さくなる」と言います)。動いている電車から隣の動いている電車を見ると遅く見えるのと同じ原理ですね。これにより、玉をお皿に乗せやすくなるのです。

けん玉からここまで学べる!

このように、けん玉という遊びの中には、猫の着地から物理の数式までつながる、たくさんの科学が詰まっています。教材として本当に最適です。ぜひご家庭でけん玉を楽しみながら、「いま、衝撃の時間を長くしてるんだ!」「猫と一緒だ!」なんて、物理の面白さを体感してみてください。こんなちょっとした遊びから、科学への興味が始まるのだと思います。: ちなみに、けん玉はお皿の持ち方も大切です。親指を上にかけて、他の指で下のお皿を押さえます。こうすることでお皿が安定するので、より成功しやすくなりますよ。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・科学のネタ帳の内容が本になりました。詳しくはこちら

・運営者の桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!