「遺伝って難しい?」いいえ、碁石で簡単体験!碁石で学ぶメンデルの法則!

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

「遺伝」と聞くと、皆さんは何を思い浮かべますか? 「親から子へ形質が伝わる」ということは知っていても、その仕組みが一体どうなっているのか、具体的に説明できる人は意外と少ないかもしれません。教科書に登場するメンデルの遺伝の法則。あのエンドウ豆の実験で有名ですが、言葉や図だけでは、なかなかイメージしにくいと感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

遺伝子や形質、優性・劣性、そして減数分裂といった専門用語が次々と出てくる中で、生徒たちに「なるほど!」と納得してもらうためには、ただ説明するだけでは不十分です。実際に手を動かし、目で見て、体感する「モデル実験」が非常に有効になります。

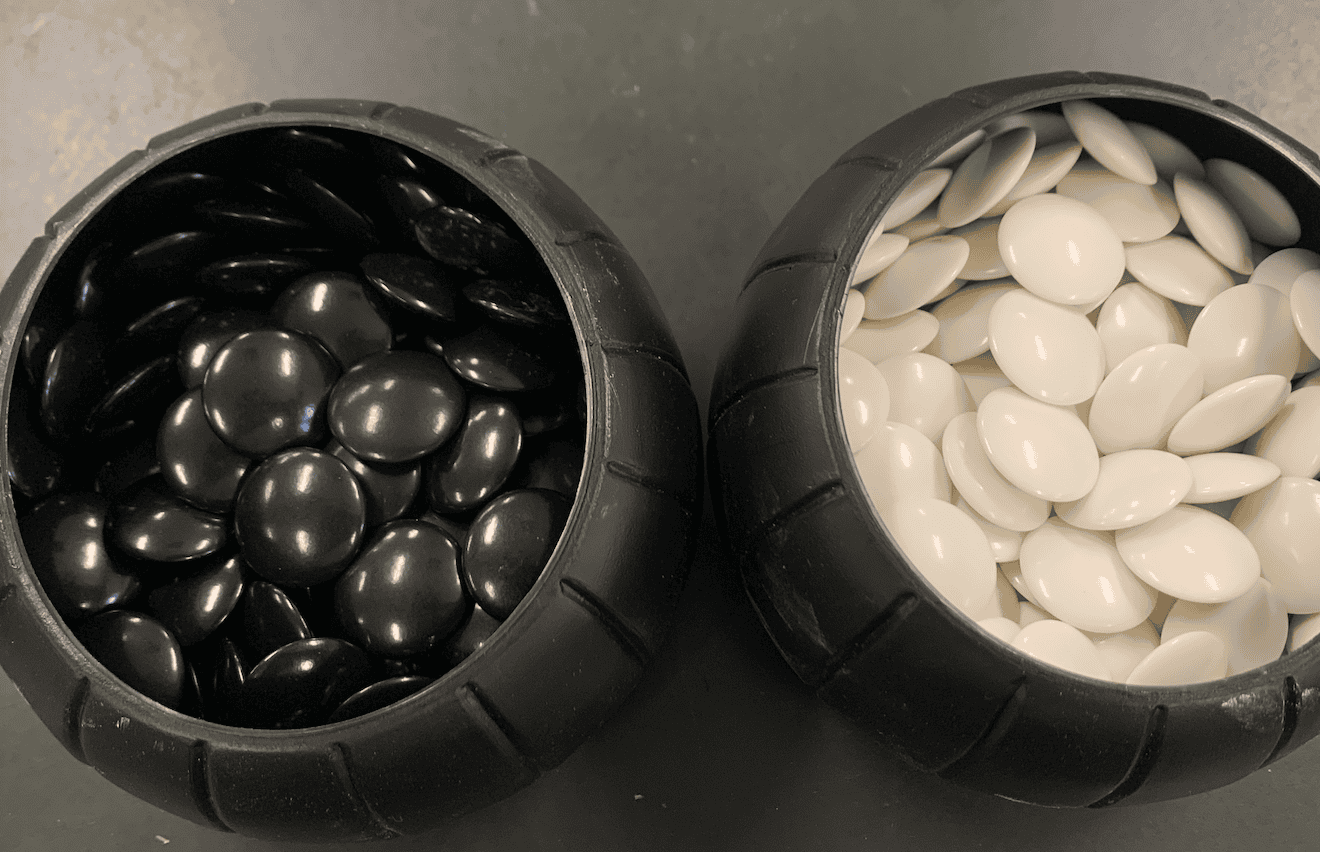

使用するのは、あの天下の任天堂製「碁石」! 「え、碁石で遺伝の実験!?」と驚かれるかもしれませんが、これが実際にやってみると、想像以上に面白く、そして遺伝の法則が見事に「見える化」されるんです。ツルツルとした手触りの良い碁石をシャッフルし、結果を記録していくシンプルな作業の中に、偶然性と、その偶然から導かれる必然的な規則性という、科学の醍醐味が凝縮されています。

この実験を通して、生徒たちはメンデルが何万回も行った交配実験の、ほんの一部ですが、その「過程」を追体験することができます。さあ、一緒に碁石を使って、遺伝のミステリーを解き明かしていきましょう!

遺伝の法則を「見える化」する碁石モデル実験

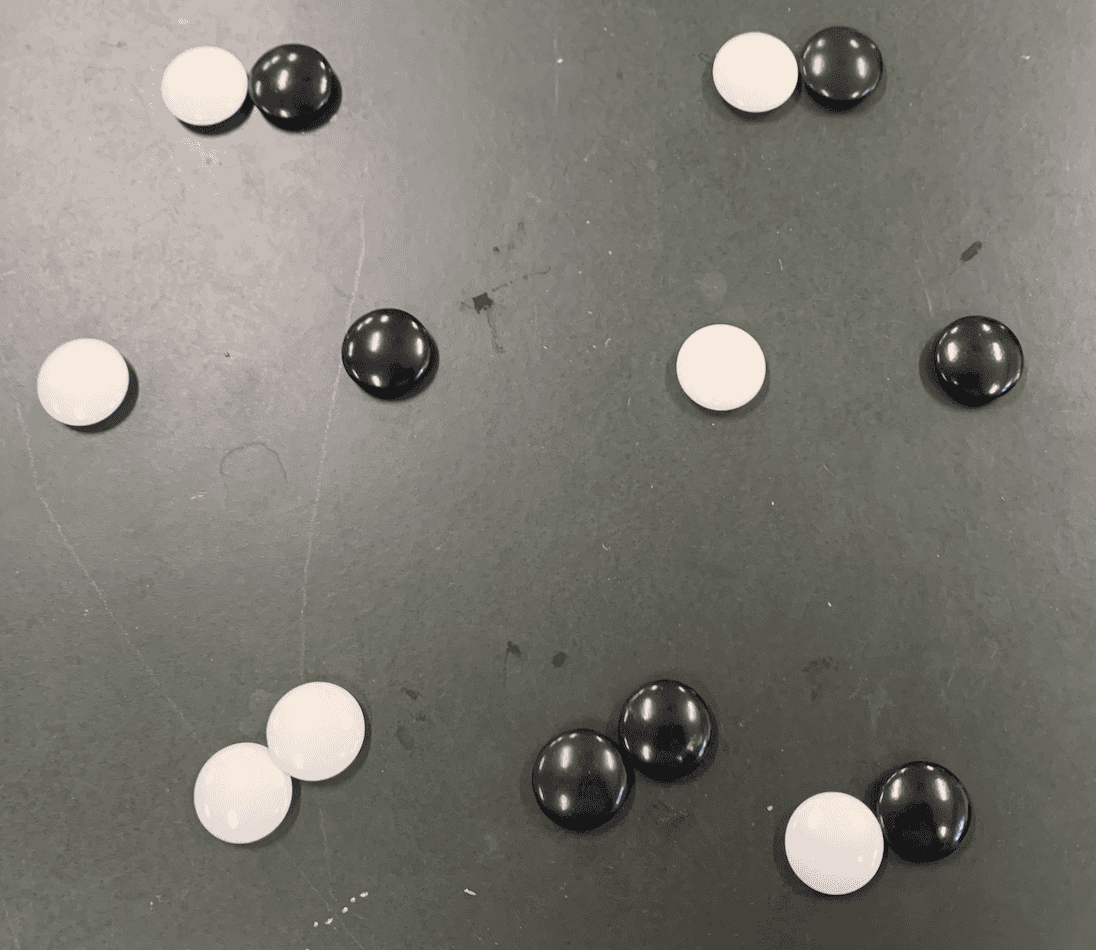

この実験は、遺伝の法則の中でも特に重要な優性の法則と分離の法則を体感的に理解することを目的としています。私たちは、碁石を遺伝子、碁石の組み合わせを遺伝子型、そして碁石の色を形質に見立てて実験を進めます。

準備するもの

- 碁石: 白と黒を十分に用意します。任天堂製の碁石は、手触りが良く、色で種類が判別できない(触覚で区別できない)ため、ランダム性が保たれ、この実験に最適です。

- A4程度の紙または布: 碁石を置くスペースとして使用します。

- 記録用紙またはスプレッドシート: 実験結果を記録するため。

実験の手順

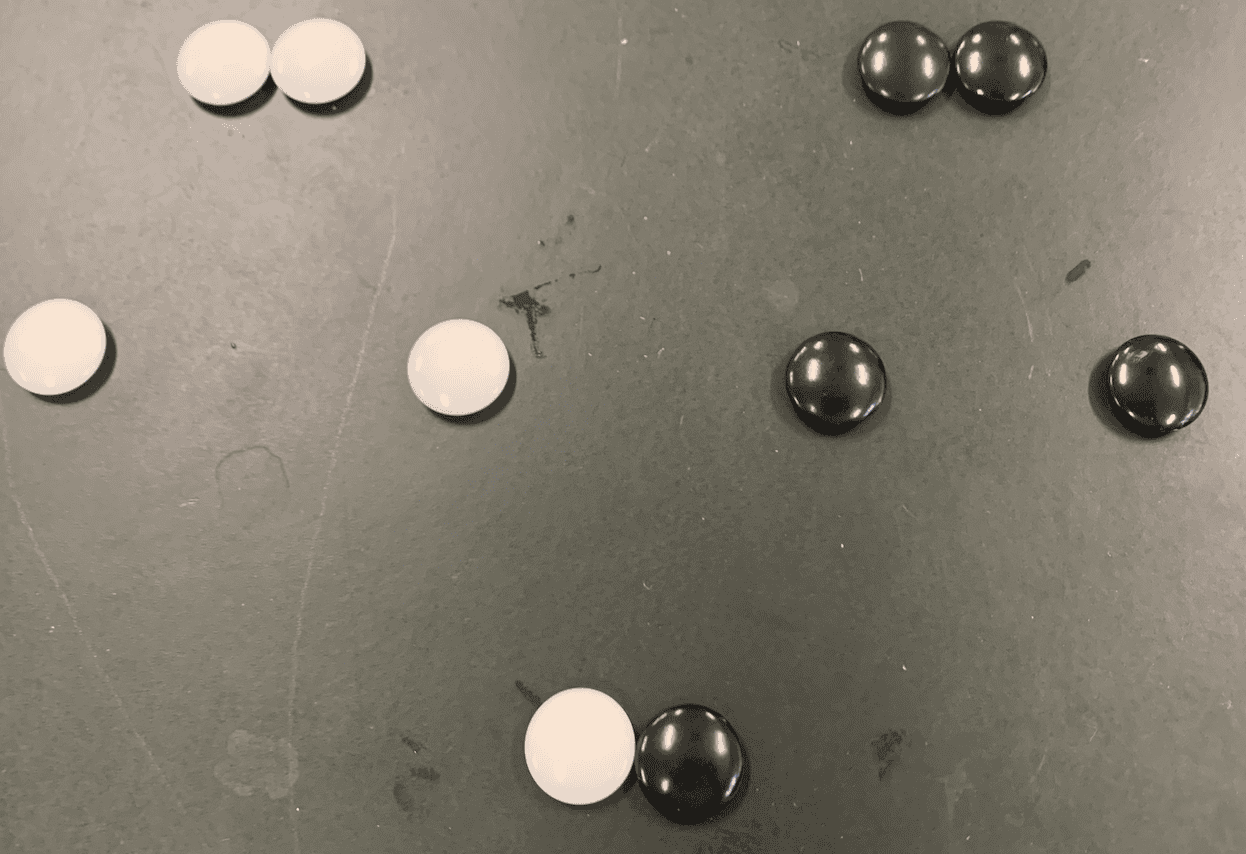

1. F1(第一代)の作成:優性の法則を体感!

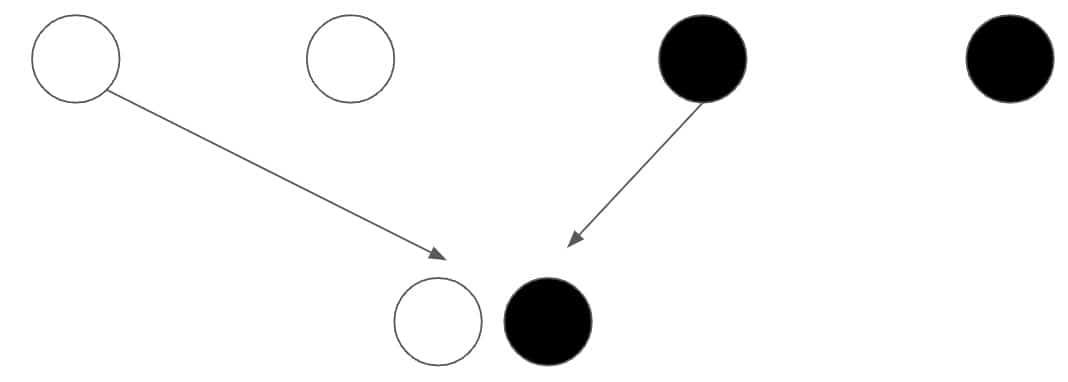

まず、遺伝子型が異なる純系の親同士を交配する場面を再現します。

- 親1 (AA): ある一人が、白の碁石を2個(AA)持ちます。これは、形質として「丸型」を示す純系の親を表します。

- 親2 (aa): もう一人が、黒の碁石を2個(aa)持ちます。これは、形質として「シワ型」を示す純系の親を表します。

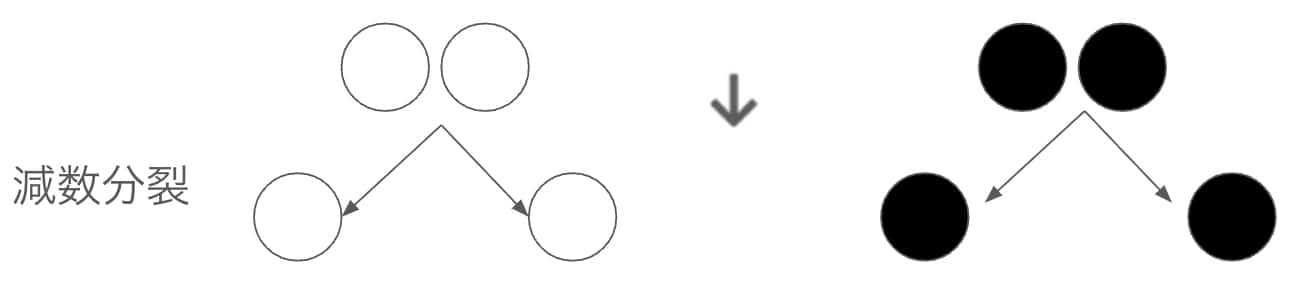

次に、減数分裂の過程をモデル化します。

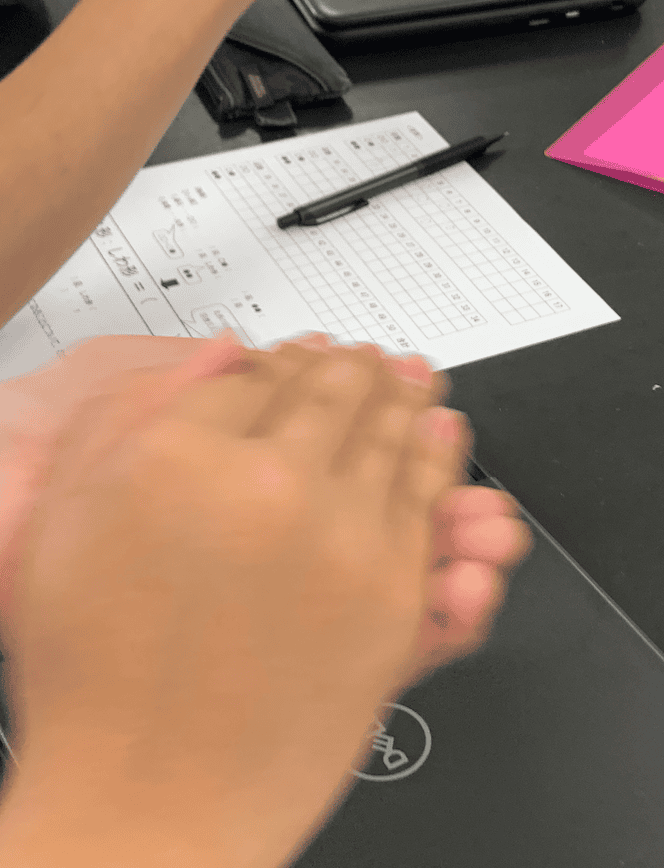

- それぞれが持っている2個の碁石をよく混ぜて、 同時にどちらか一方(1個) を出します。これは、親が減数分裂によって作られる配偶子(生殖細胞)が、それぞれの遺伝子を1つだけ持つことを意味します。

- そして、2人が同時に出した碁石(配偶子)が「出会って子(F1)ができる」とします。

よく混ぜて、同時にどちらか一方を出します(減数分裂)。

この操作をすると、どのパターンであっても、 白と黒の組み合わせ(Aa) ができます。

遺伝子A(白)を顕性形質(例:エンドウの丸型)とすると、Aaという遺伝子型を持つ子は、すべて Aの性質(丸型) が現れます。これが、顕性の法則の具体例です。親の形質が両方とも現れるのではなく、一方の形質(優性形質)のみが子に現れるという、遺伝の基本的な法則を実感できる瞬間です。

2. F2(第二代)の作成:分離の法則を検証!

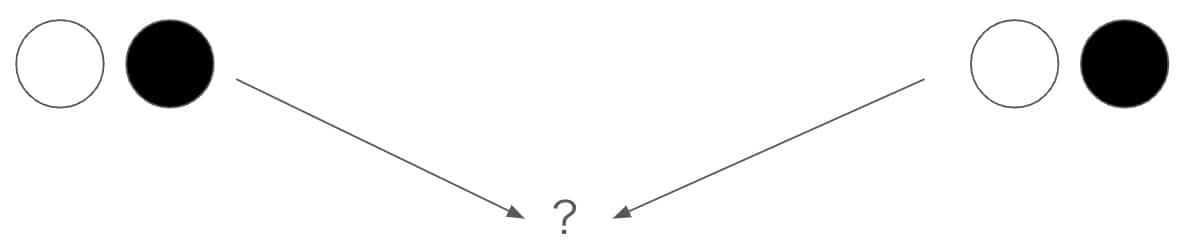

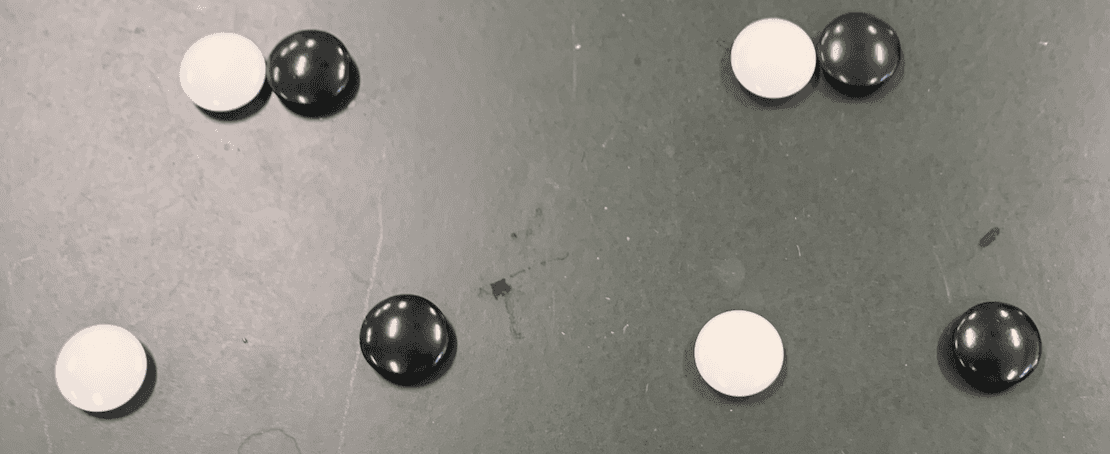

次に、F1で生まれた子(Aa)同士を交配させる場面を再現し、分離の法則を検証します。

- 今度は、白と黒の碁石をそれぞれ1つずつ(Aa)持ちます。先ほど生まれたF1の個体が、次の親になるイメージです。

- そして、先ほどと同様に、それぞれの碁石をよく混ぜて、 「せーの」でどちらか一方(1個) を出します。これも減数分裂を表します。

- 2人が同時に出した碁石(配偶子)が「出会って子(F2)ができる」とします。

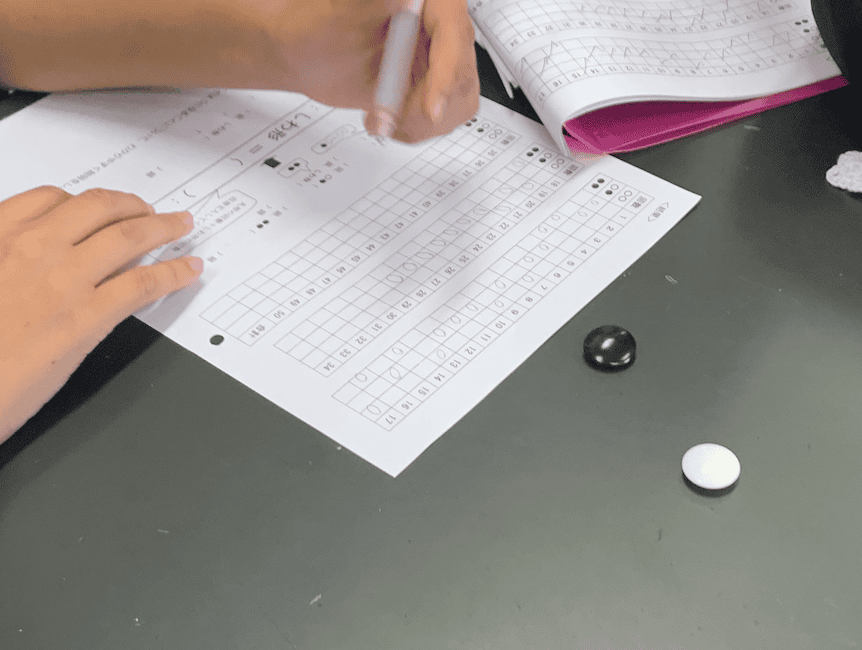

この操作を、今回は50回繰り返して、どのようなパターン(AA, Aa, aa)ができるのかを調べていきます。何度も繰り返すことで、偶然の積み重ねの中に潜む、遺伝の確率的な規則性が見えてきます。この操作を五十回繰り返してどんなパターンができるのかを調べていきます。実際に調べたものがこちらです(スプレットシート形式です。コピーして利用してください)。

- ある1班の結果

そして、こちらはクラス全体での結果です。

- クラス全体での結果 (イメージ)

- AA (白白): 250個

- Aa (白黒): 510個

- aa (黒黒): 240個

結果から見えてくる「規則性」

形質でいうと、遺伝子型がAAとAaは丸型の種子になり、aaはシワ型の種子になります。

上記のクラス全体の結果を見ると、

- 丸型(AA + Aa): 個

- シワ型(aa): 個

となります。これらの比率を概算すると、約 となり、3 : 1という分離比に非常に近い値が得られました。

少数の試行では結果が偏ることがありますが、このようにたくさんの事象(試行回数)を集めていくと、次第に3:1というメンデルの分離の法則に近い数字となっていきます。実際に手を動かして碁石を操作し、その結果から規則性が見えてくるのは、本当に面白いところです。

この実験を通して、生徒たちは、メンデルが何万回もの交配実験を繰り返し、その膨大なデータからこの普遍的な法則を見出したことの 「すごさ」 を、より強く感じてくれるはずです。楽しみながら、遺伝の基本原理を体感できる、非常に有意義な実験となりました。ぜひ皆さんの授業でも取り入れてみてください!

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!