葉から生まれる命のドラマ!コダカラソウで「無性生殖」を体感する

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

植物の単元で「植物の成長」や「無性生殖」を扱う際、 芽生えや成長の様子は観察できても、「生命の神秘」に触れるような、心に残る体験をさせるにはどうすればよいか、頭を悩ませることもあるかもしれません。しかし、もし教室の窓辺で、生徒たちが目を奪われるような“ひっそりとした生命のドラマ”が展開されたとしたらどうでしょう?

今回ご紹介するのは、理科教師の間では知る人ぞ知る人気者、「コダカラソウ」です。この植物は、コチョウノマイ(胡蝶の舞)とコダカラベンケイの交配種とされており、その名の通り「子宝」に恵まれたかのように、驚くべき方法で子孫を増やしていきます。

参考→ 葉から芽がでるベンケイソウ科の植物 http://www2.tokai.or.jp/seed/seed/mijika15.htm

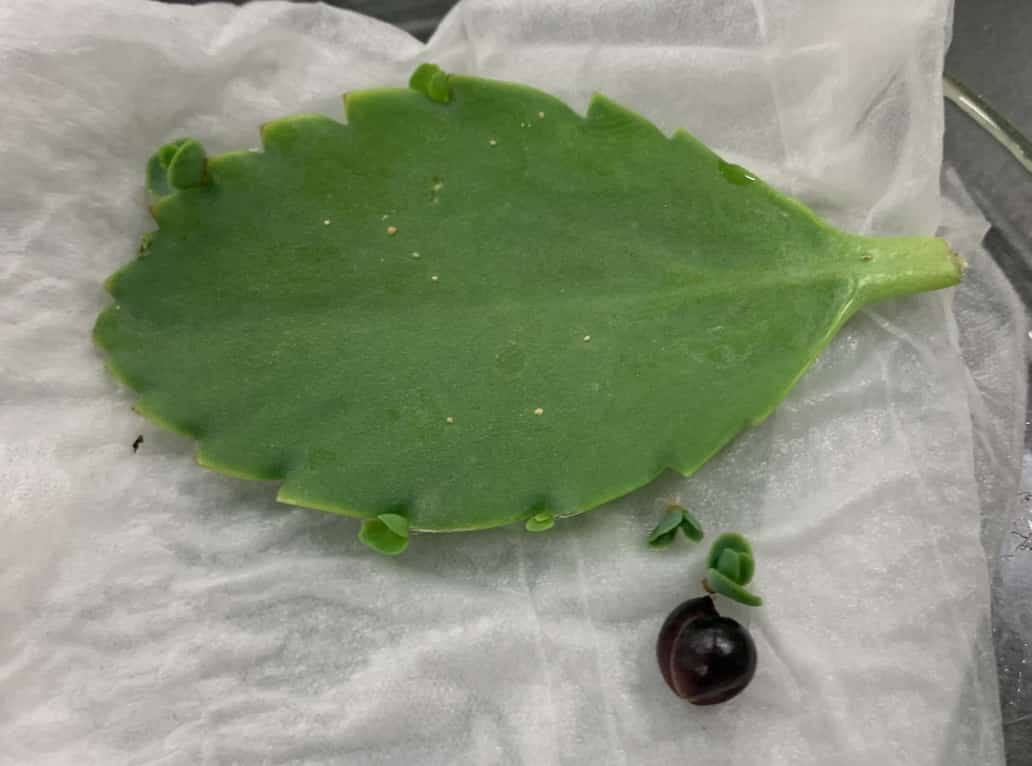

このコダカラソウ、何がすごいかというと、なんと葉っぱのフチから、小さな小さな子株が次々と生まれてくるのです! 「種をまいて芽が出る」という植物の一般的なイメージとは異なり、まるでSFの世界のように、葉の縁にびっしりとできた芽が地面に落ちて増えていく。これぞまさに 「無性生殖」の生きた教材 と言えるでしょう。

私自身も、ある方からコダカラソウの葉を一枚いただき、試しに水で湿らせたティッシュの上に置いてみたところ、その生命力に驚かされました。わずか数日で、葉の縁から白い根がにょきにょきと生え出し、小さな葉を広げた子株たちが姿を現したのです! 隣に置いてあったオニユリのムカゴ(これもまた別の無性生殖の例ですね)がかすんで見えるほどのインパクトでした。

コダカラソウは、無性生殖の観察によく用いられるセイロンベンケイソウと比較しても、その子株の形成速度は圧倒的です。こちらはセイロンベンケイソウの様子です。

セイロンベンケイソウが芽を出すまでに2ヶ月近くかかることもあるのに対し、コダカラソウはなんと数日で発根し、次々に芽を出し始めるのです。このスピード感は、生徒たちの「いつ芽が出るんだろう?」という期待感を途切れさせることなく、継続的な観察へと導いてくれるはずです。

授業での活用ポイント:コダカラソウで生命の神秘を体感!

このコダカラソウは、中学校理科の以下の単元で大いに活躍します。

- 「植物の成長と体のつくり」

- 「生物の成長とふえ方」

- 「生物と環境」(多様な増え方の一例として)

教科書知識に留まらず、生徒が「わっ! 根っこが出てる!」「葉っぱから赤ちゃんが生まれてる!」と、まさに「芽が出る瞬間」を目の当たりにする感動は、彼らの心に深く刻まれることでしょう。

準備方法と必要なもの・手順

コダカラソウの観察は、非常に手軽に、そして低コストで始めることができます。

準備するもの

- コダカラソウの葉: インターネット上の通販サイトで入手可能です。一枚の葉からたくさんの子株が生まれるので、少量で十分です。

- 水で湿らせたティッシュペーパー: キッチンペーパーや脱脂綿でも代用可能です。

- 小皿またはプラスチックケース: 葉とティッシュを置くための、平らな容器。透明なものが観察しやすくおすすめです。

- 霧吹き(任意): ティッシュの乾燥を防ぎ、湿度を保つためにあると便利です。

実施手順

- 葉の準備: 入手したコダカラソウの葉を一枚用意します。もし親株からちぎる場合は、根元から丁寧に取りましょう。

- 設置場所の確保: 小皿やプラスチックケースに、水でしっかりと湿らせたティッシュペーパーを敷きます。水が多すぎるとカビの原因になるので、絞るか、余分な水は捨てましょう。

- 葉を置く: 準備したティッシュの上に、コダカラソウの葉を置きます。葉の裏表はあまり気にしなくても大丈夫ですが、縁がティッシュに触れるように置くと良いでしょう。

- 観察場所の選定: 日当たりのよい窓際など、明るく、温度変化が比較的少ない場所に設置します。直射日光が強すぎると乾燥しやすいので注意してください。

- 日々の観察と記録:

- 毎日、葉の様子を観察し、変化があればノートに記録します。

- 日付、観察内容、気づいたことを具体的に書きましょう。

- 写真やスケッチで記録すると、変化の様子がより分かりやすくなります。

- ティッシュが乾いてきたら、霧吹きなどで適度に湿らせて湿度を保ちましょう。

- 考察と関連付け:

- 数日〜1週間程度で葉の縁から根や小さな子株(芽)が現れるはずです。

- この現象が、教科書で学んだ「発芽」とは異なること、そして 「無性生殖」の一種 であることを生徒自身に考えさせ、既習事項と関連づけて記録・考察させます。

- 子株が大きくなったら、土に植え替えてさらに成長を観察するのも良いでしょう。

ただ知識を詰め込むだけでなく、生徒が「なぜだろう?」「どうなっているんだろう?」と自ら問い、生命の多様性や神秘に触れる貴重な機会となります。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!