「イカの目はカメラ式!?」~フラスコと虫めがねで再現するイカの目モデル~

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験。

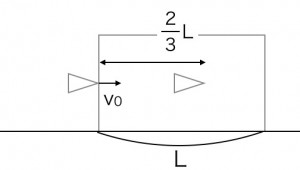

イカの目の仕組みって、ちょっと不思議で面白いですよね。人間の目は水晶体の厚みを変えることでピントを調整しますが、イカは違います。なんと、レンズそのものを前後に動かしてピントを合わせているんです。まるでカメラのレンズのよう。生き物って、同じ「見る」という行為にもいろんなアプローチを取っているんだなぁと感心します。

そんなイカの目のしくみを楽しく伝えたい!Y先生が面白いモデル実験を考えてくれました。しかも、身近な道具でできちゃいます。授業でもすぐ使えるので、理科の授業準備中の先生方、ぜひご参考に。

【実験の準備物】

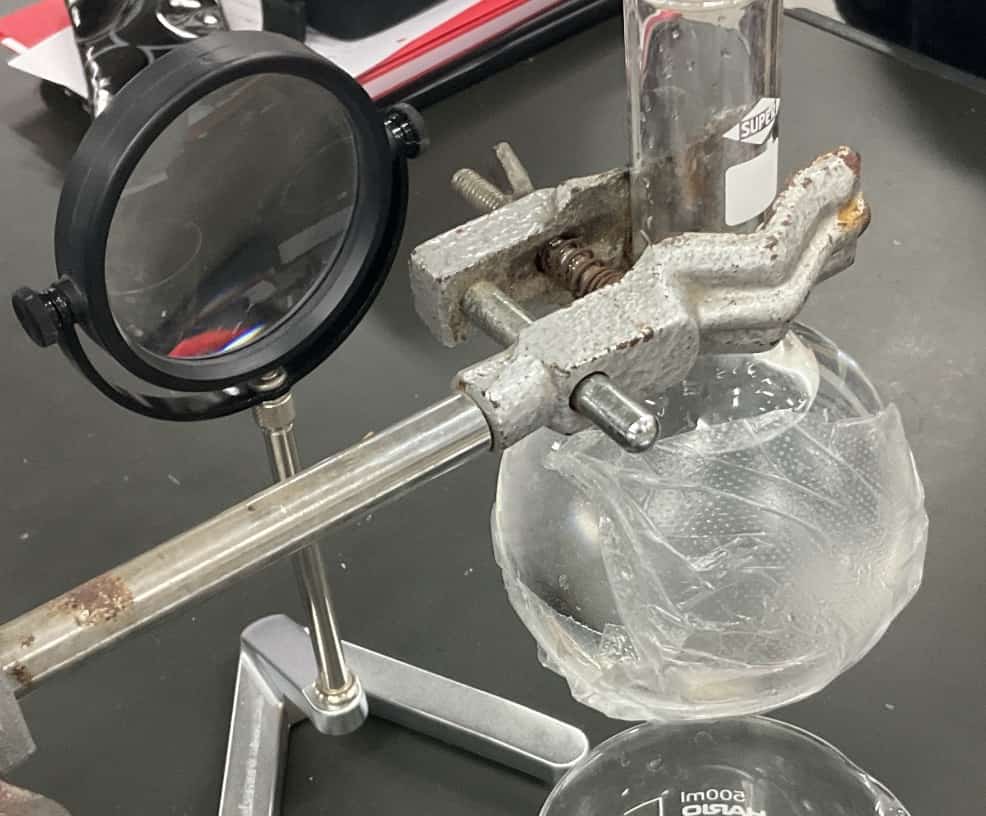

• 丸型フラスコ(透明で口の部分が狭いもの)

• 水(フラスコに満たす)

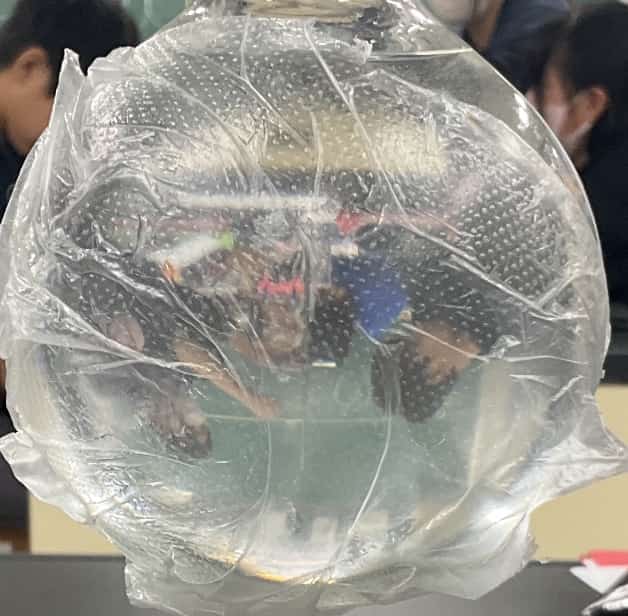

• ビニール袋(網膜の代用)

• 輪ゴム(ビニール固定用)

• 虫めがね(できれば持ち手付き)

• 小さな図や文字の描かれた紙(像を写す対象)

【実験の手順】

1. 丸型フラスコに水を入れます。

このフラスコが「眼球」の役割を果たします。

2. フラスコの側面にビニールをつけます。このビニールが「網膜」の位置になります。

3. 虫めがねを水晶体に見立てて、フラスコの前で前後に動かします。

ちょうどピントが合う位置を探してみましょう。

4. ある距離で、ビニールの面に像がくっきり映ります。

上下が反転して映るのもポイント。光の進み方がよく分かります。

ひっくり返った像がビニールにくっきりと浮かび上がる瞬間、生徒たちは「おおっ」と声をあげること間違いなし。イカの目の不思議さと光の性質、どちらも実感できる良い教材になります。理論だけでは伝わりにくい「レンズのはたらき」や「像の形成」の話も、こんな風に体感させてあげると理解度がぐっと深まります。

また、余裕があれば人間の目との違いを図で整理させたり、「なぜ像が逆さに映るのか」を光の屈折で説明させるなど、発展的な問いも可能です。視覚器官の進化の多様性についても触れられると、探究的な学びにもつながっていきます。

この手軽なモデル実験、ぜひ授業の引き出しに加えてみてください。やっぱり理科って、やってみてこそ楽しいですよね。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

・運営者・桑子研についてはこちら

・各種ご依頼(執筆・講演・実験教室・TV監修・出演など)はこちら

・記事の更新情報はXで配信中!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!