石ころは地球からの手紙!触ってわかる「火成岩」分類で理科が探偵ごっこになる授業

サイエンストレーナーの桑子研です。毎日が実験!

道端に転がっている石ころ。公園の隅にある大きな岩。それらが、はるか昔の地球のドラマを語るタイムカプセルだとしたら、ワクワクしませんか? 実は、それらの石の正体は、地球の奥深くで生まれたマグマが冷え固まってできた「火成岩」かもしれません。

中学理科で学ぶ「岩石の分類」は、教科書で見ても写真だとピンとこない、名前の区別もつきにくい…と感じる方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、退屈な暗記になりがちな火成岩の学習を、まるで探偵のように謎を解き明かす、知的でアクティブな冒険に変える授業をご紹介します。6種類の火成岩を実際に手に取って動かして分類させるワークは、想像以上に生徒たちの瞳を輝かせました。改めて「見て・触って・考える」ことの楽しさを実感した、その魅力をお伝えします。

準備するのは、地球からの”挑戦状”

この授業で使うのは、地球が作り出した芸術品ともいえる、これらの岩石たちです。

-

- 6種類の火成岩の標本(カコウ岩、センリョク岩、ハンレイ岩、リュウモン岩、アンザン岩、ゲンブ岩)※標本セットがなければ写真カードでも代用できますが、石の手触りや重さも重要なヒントになるので、ぜひ実物に触れてみてほしいです。

- A3サイズのワークシート(分類チャート用)→ 広めのマス目に「色」「結晶の大きさ」などのキーワードを書いておきます。

- 色シールや付箋など(分類の目印に)

- 火成岩分類の語呂合わせ「しんかんせんはかりあげ」を書いた掲示カードやスライド

謎解き!火成岩分類の45分一本勝負

1. 導入:物語のはじまり(10分)

まずは火山の話から。「地球の内部はとても熱く、岩石がドロドロに溶けたマグマで満ちているんだ。そのマグマが冷えて固まると『火成岩』になる。でも、火成岩には大きく分けて2つのグループがあるんだよ」。

ここで生徒たちに問いかけます。

【問い】「目の前にあるこの石たちは、一体どこで、どんなふうにできたんだろう?」

ここから、彼らの探偵ごっこが始まります。

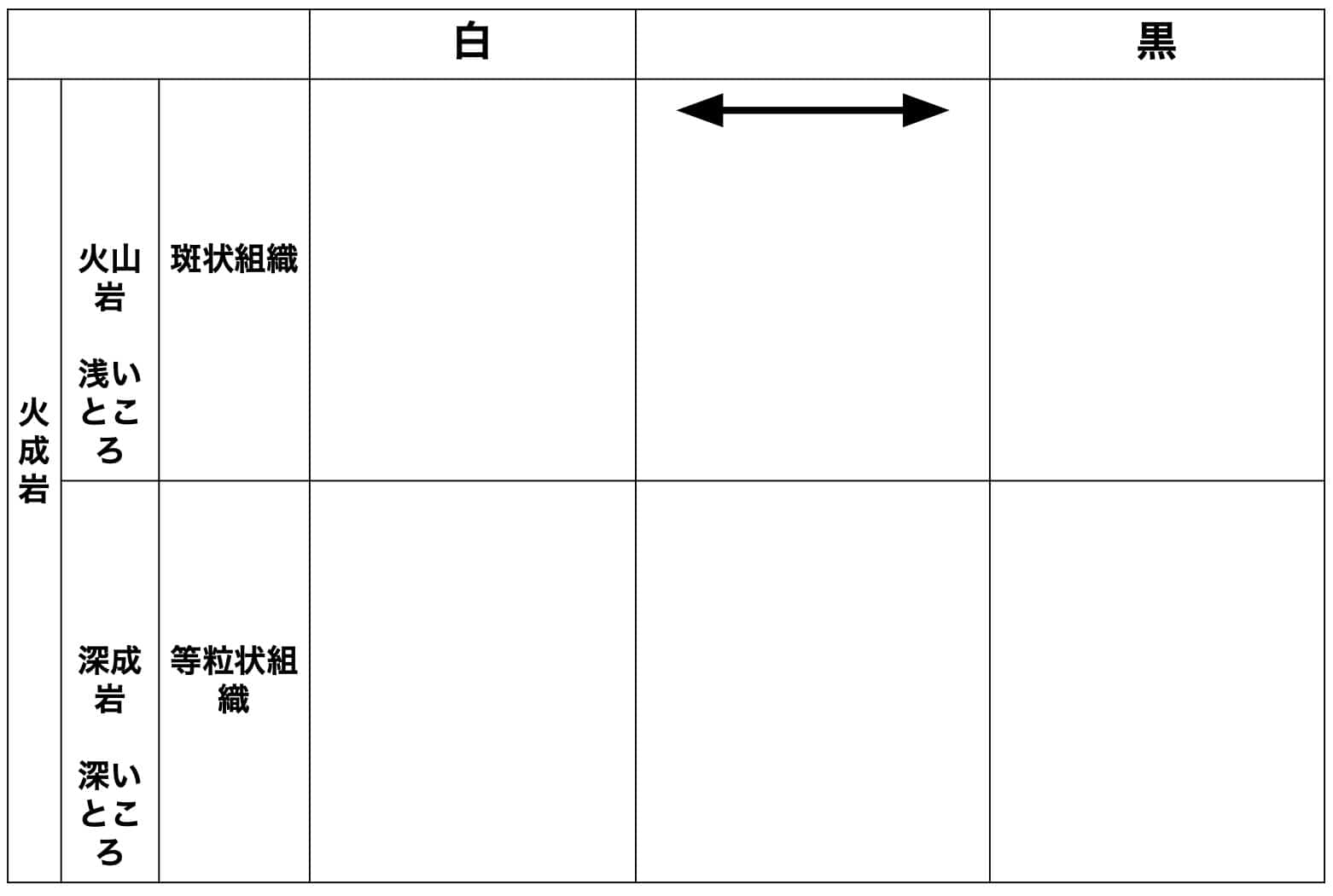

2. ミッション1:色を手がかりに分類せよ!(10分)

最初の指令はシンプルです。「ペアになって、石を『明るい色のグループ』と『暗い色のグループ』に分けてみよう」。

生徒たちは「これは白っぽい」「こっちは黒いな」と相談しながら石を動かします。しかし、中には「これはどっちだろう?」と悩む中間色の石も。この「見た目って意外と違うんだな」という気づきが、科学的な探究心の入り口になります。

3. ミッション2:結晶の大きさに注目せよ!(10分)

いよいよA3ワークシートの出番です。机の中央に広げ、石を並べながら考えさせます。

「よーく見てごらん。石の中の粒々の大きさは同じかな?」

生徒たちは、キラキラと大きな粒が見える石と、粒が小さくて表面がザラザラ、ツルツルしている石があることに気づきます。ここで、2つのグループの違いを整理します。

- つぶが大きい(深成岩):マグマが地下深くで、まるでコトコト煮込むようにゆっくり冷えた証拠。

- つぶが小さい(火山岩):マグマが地表近くに飛び出し、急に冷やされた証拠。

4. 謎の解明、そして物語の核心へ(10分)

色と結晶の大きさ。この2つの手がかりを組み合わせることで、ついに6つの岩石の正体が見えてきます。

なぜ結晶の大きさが違うのか? それは、マグマが地下深くでゆっくり冷えたか(深成岩)、地表近くで急に冷えたか(火山岩)という、岩石が生まれた「場所」と「時間」の違いによるものです。生徒たちの「わかった!」という声を聞きながら、実物を見て、動かして、考える理科の楽しさを共有します。

5. 呪文で記憶に定着させよう(5分)

最後に、覚えるための魔法の呪文「しんかんせんはかりあげ」を紹介します。

- しん(深成岩)・か(カコウ岩)・せん(センリョク岩)・は(ハンレイ岩)

- か(火山岩)・り(リュウモン岩)・あ(アンザン岩)・げ(ゲンブ岩)

自分たちの手で分類した体験の後なので、この語呂合わせがスッと頭に入り、記憶に深く刻まれます。

岩石たちのプロフィール

ここで、今回登場した6人の個性的な岩石たちのプロフィールを紹介しましょう。

| 岩石名 | 岩石の種類 | 結晶の大きさ | 色の特徴 | 特徴のポイント |

|---|---|---|---|---|

| カコウ岩 | 深成岩 | 大きい(はっきり見える) | 明るい色(白〜ピンク系) | 石英や長石が多く、キラキラして見えることも。御影石(みかげいし)として有名。 |

| センリョク岩 | 深成岩 | 大きい | 中間色(灰色っぽい) | 白と黒のゴマ塩模様。深成岩の中では中間的な存在。 |

| ハンレイ岩 | 深成岩 | 大きい | 暗い色(黒っぽい) | 全体的に黒っぽく、重厚な見た目。 |

| リュウモン岩 | 火山岩 | 小さい(ざらざら) | 明るい色(白っぽい) | カコウ岩と同じマグマからできた兄弟分。軽石に近い質感も。 |

| アンザン岩 | 火山岩 | 小さい(細かい粒) | 中間色(灰色) | 日本の火山でよく見られる、いわば火山岩の代表選手。 |

| ゲンブ岩 | 火山岩 | 小さい(ほぼ見えない) | 暗い色(真っ黒) | ハワイのキラウエア火山のように、サラサラのマグマが流れてできる。 |

岩石を見分ける2つの探偵ツール

岩石の正体を見破るポイントは、この2つです!1. どんな色?(明るい or 暗い)

これはマグマに含まれる鉱物の違いによります。明るい色の岩石は、二酸化ケイ素(ガラスの原料)が多く、マグマはネバネバしています。一方、暗い色の岩石は、鉄やマグネシウムが多く、マグマはサラサラしている傾向があります。噴火の仕方も、ネバネバマグマは爆発的に、サラサラマグマは穏やかに流れ出すことが多いのです。

2. 結晶は見える?(大きい or 小さい)

これは冷え固まるまでのスピードの違いです。

- ゆっくり冷えた(深成岩):結晶が大きく成長する時間があった。人間でいえば、じっくり育った大人のようなもの。

- 急に冷えた(火山岩):結晶が大きくなる前に固まってしまった。慌てて固まった、せっかちさんです。

名前の由来を知れば、岩石はもっと面白い!

それぞれの岩石の名前には、素敵な物語が隠されています。

| 岩石名 | 読み方 | 名前の由来・意味 |

|---|---|---|

| カコウ岩 | 花崗岩(かこうがん) | 「花」のように美しい模様の、「崗(おか)」のように固い岩、という意味。花のような模様のある固い岩です。英語名は「granite」。 |

| センリョク岩 | 閃緑岩(せんりょくがん) | 鉱物が「閃(ひらめ)き」、全体が「緑」がかって見えることから。キラリと光る緑がかった深成岩。英語名は「diorite」。 |

| ハンレイ岩 | 斑れい岩(はんれいがん) | 「斑(まだら)」模様で、「れい青色(青黒い色)」をしていることから。黒っぽいまだら模様の岩です。英語名は「gabbro」。 |

| リュウモン岩 | 流紋岩(りゅうもんがん) | ネバネバしたマグマが流れた時の「流」れ「紋」様が見えることから。マグマの流れが作った模様を持つ岩です。英語名は「rhyolite」。 |

| アンザン岩 | 安山岩(あんざんがん) | 南米のアンデス(安第斯)山脈でよく見つかることから。まさにワールドワイドな岩石ですね。英語名は「andesite」。 |

| ゲンブ岩 | 玄武岩(げんぶがん) | 「玄」は黒を意味し、兵庫県の玄武洞で見つかったことから。中国神話の黒い守り神「玄武」を思わせる、黒くて強そうな火山岩です。英語名は「basalt」。 |

実際にやってみて感じたこと

自分たちの手で「ああでもない、こうでもない」と石を動かしながら考える時間は、思った以上に生徒たちを夢中にさせます。私が中学生の頃、「ただ覚えるだけ」だった火成岩も、こうして手で触れ、結晶の粒をじっくり観察すると、「ああ、これは地球の奥深くでゆっくり冷えたんだな」「こいつは火口から飛び出してきて急に固まったんだな」と、一つ一つの石の物語が頭の中に広がっていきます。ワークシートを広げて石を並べていく姿も、まるで科学者や探偵のようで、とても頼もしく見えました。自分たちで「発見」する時間こそ、学びを本物の喜びに変えるのだと改めて感じます。

この記事を読んでくださったあなたも、次に道端の石を見かけたら、少しだけ立ち止まってみてください。その色、その粒の大きさから、地球の壮大なドラマが読み解けるかもしれませんよ。

おまけ:授業で使えるワークシート

👇分類用A3ワークシートは以下からダウンロードできます。実習生の藤田先生が、生徒のやる気の出るとても素晴らしいワークシート資料を作っていただいたのでここに公開します。

続きはこちらからどうぞ。

お問い合わせ・ご依頼について

科学の不思議やおもしろさをもっと身近に!自宅でできる楽しい科学実験や、そのコツをわかりやすくまとめています。いろいろ検索してみてください!

![]() 科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!

科学のネタチャンネルでは実験動画を配信中!